「事業譲渡で従業員の労働契約はどうなる?」

「事業譲渡で給与や退職金は変わる?」

事業譲渡の場合、従業員の雇用は自動承継されず、個人の同意と譲受企業との新たな労働契約が前提となります。

転籍する従業員が事業譲渡を理由に直ちに解雇されることは原則なく、多くの場合、これまでの給与や労働条件が引き継がれます。

なぜなら、事業譲渡は会社全体ではなく特定の事業を承継する仕組みであり、買い手企業にとっても事業の継続には現場を支える人材の定着が欠かせないからです。

一方で、人事評価制度や福利厚生などは譲受企業の仕組みに統合されることもあり、事前の説明と合意が重要となります。

本記事では、事業譲渡における従業員の転籍・退職金・給与への影響、そして適切な通知手順について、具体的なケースを交えてわかりやすく解説します。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学 経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

事業譲渡と従業員の関係

事業譲渡が行われると、従業員の雇用契約は自動的に新しい会社へ引き継がれません。

理由として、事業譲渡は会社ごとではなく、事業の一部や全部を売却する仕組みだからです。

そのため、従業員は新しい会社と雇用契約を結び直す必要が出てきます。

今まで働いてきた職場が事業譲渡された場合、今後も同じ仕事を続けたいと考えても、新しい会社と話し合いをして雇用条件に納得できれば転籍できます。

納得できない場合は、転籍を断ることもできます。

また、待遇や退職金なども新しい会社との契約内容によって変わることがあります。

事業譲渡とは?

事業譲渡とは、企業が有する事業の一部または全部を、他の企業へ有償で引き継ぐ取引のことです。

売り手は事業資産や取引関係を譲り、買い手はその事業を承継して運営を引き継ぎます。

会社全体を移す「株式譲渡」と違い、事業譲渡では譲る対象を自由に選べるのが特徴です。

必要な資産や契約だけを切り出せるため、事業再編や不採算部門の整理などに適しています。

たとえば、飲食チェーンが特定店舗の運営権を他社に譲るケースでは、店舗の設備・顧客契約・従業員などを個別に承継します。

従業員は自動的に移るのではなく、本人の同意による転籍手続きが必要です。

事業譲渡は、企業の経営戦略や事業再生の手段として活用されるスキームです。

事業譲渡による従業員の転籍と雇用契約の取り扱い

事業譲渡が行われる際には、従業員は譲受企業と新たに雇用契約を結ぶ必要がありますが、必ずしも自動的な転籍にはなりません。

事業譲渡では会社の一部が他社へ移るため、働く場所や条件が変わることがあります。

従業員は自分の意思で譲受企業との契約を結ぶかどうかを選ぶことができ、強制されることはありません。

事業譲渡時に労働者を承継しようとする場合は、譲渡会社及び譲受会社間の合意が必要なだけでなく、民法(明治29年法律第89号)第625条により労働者本人の承諾が必要とされており、労働者の意思に反して労働契約が譲受会社に譲渡されることは認められていません。

例えば、譲渡元の会社で働いていた人が、譲渡先の会社で提示された労働条件に納得できない場合、転籍を断ることができます。

逆に、条件に同意した場合のみ新しい雇用契約を結ぶことになります。

手続きとしては、転籍同意書を用意し、従業員一人ひとりと話し合いを進めることが一般的です。

労働条件に同意して転籍する場合

事業譲渡に際し、従業員が譲受企業から提示された労働条件に同意した場合、転籍が成立します。

このとき、従業員は譲渡元の会社との雇用契約を合意退職という形で終了し、譲受企業と新たに雇用契約を締結します。

転籍後は、譲受企業の就業規則や給与体系、退職金制度などが適用されるため、待遇や勤続年数の扱いが変更になることもあります。

そのため、転籍前に労働条件通知書や転籍同意書を確認し、賃金・休日・福利厚生・退職金の計算方法などを十分に理解しておくことが重要です。

労働条件に同意せず転籍を拒否する場合

従業員が提示された労働条件に納得できず、転籍に同意しない場合は、譲受企業への転籍は成立しません。

この場合、従業員本人の同意がない限り、雇用契約を他の会社へ移すことはできない(民法第625条)とされています。

転籍を拒否した従業員は、原則として譲渡元の会社に留まる権利がありますが、譲渡元が事業を閉鎖する場合などには、他部署への配置転換や退職勧奨が行われることもあります。

会社側は、強制的な転籍や一方的な解雇を行うと労働契約法に抵触や不当解雇に該当するおそれがあるため、慎重な対応が求められます。

転籍を拒否して退職する場合

従業員が転籍を拒否し、譲渡元の会社にも残らない選択をした場合は、退職の扱いとなります。

この場合、退職は本人の意思によるものとされるため、原則として自己都合退職として処理されるのが一般的です。

ただし、譲受企業が従業員を受け入れず、結果的に退職を余儀なくされた場合には、会社都合退職として扱われるケースもあります。

この点は、退職金や雇用保険の給付内容に影響するため、会社側は退職理由を明確に説明し、従業員が不利益を被らないよう配慮する必要があります。

また、退職時には有給休暇の消化や退職金の精算方法についても、事前に取り決めをしておくことが望ましいです。

事業譲渡による従業員の退職金について

事業譲渡を進める際、従業員の退職金の扱いは見落としがちですが、対応を誤ると従業員の手取りが大幅に減少し、トラブルに発展するリスクがあります。

特に勤続年数のリセット問題を放置すると、退職所得控除が減って従業員の不信感を招き、円滑な事業承継の妨げになることも少なくありません。

以下では、事業譲渡における従業員の退職金の支払い方法と、勤続年数の通算による税制優遇を確保するための重要なポイントを解説します。

従業員の退職金の支払いはどうなる?

事業譲渡による従業員への退職金の支払い方法には、譲渡元が一度精算して支払う方法と譲受先が引き継ぐ方法の二つがあります。

| 支払い方法 | 詳細 |

|---|---|

| 譲渡元が一度精算して支払う方法 | 譲渡元企業が事業譲渡時点で従業員に退職金を支払い、その後は譲受先の退職金規程が適用される |

| 譲受先が退職金を引き継ぐ方法 | 譲受先企業が譲渡元での勤続分も含めて退職金支払い義務を引き継ぎ、将来の退職時にまとめて支払う |

どちらを選ぶかで従業員の納得度や会社の資金計画が大きく変わります。

事業譲渡を検討する際は、退職金の精算方法や勤続年数の扱いについて、従業員に十分説明し、トラブルを未然に防ぐ準備が重要です。

従業員に支払う退職金に関する注意点

事業譲渡で従業員を転籍させる際は、退職金の清算方法と勤続年数の取り扱いに十分注意する必要があります。

なぜなら、勤続年数の扱い次第で退職所得控除が変わり、手取りが減るおそれがあるためです。

退職金の税控除額は勤続年数によって大きく異なります。

| 勤続年数 | 退職所得控除額 |

|---|---|

| 20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |

| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |

転籍により勤続年数がリセットされると、控除額が減って手取りが減少してしまいます。

例えば、転籍前19年・転籍後15年勤務した場合、本来なら合計34年で20年超の控除が適用されるべきですが、リセットされるとそれぞれ20年以下の控除しか受けられません。

そのため、退職金の支給タイミングと、譲受企業側の退職金規程(通算の有無)を整理し、必要に応じて税務の確認を行うことが重要です。

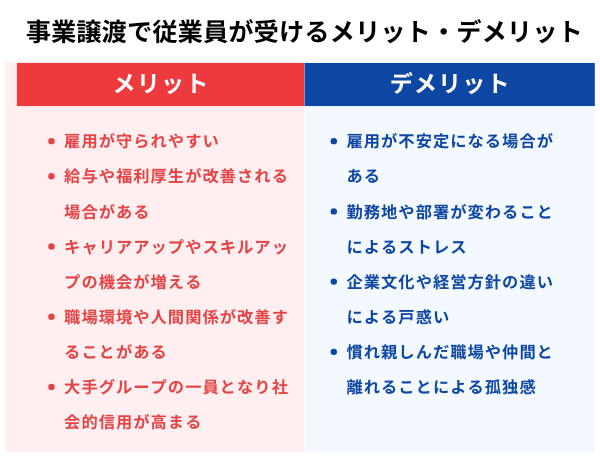

事業譲渡で従業員が受けるメリット・デメリット

事業譲渡で従業員が受けるメリット・デメリットは、譲受企業の方針や規模、経営状況によって大きく異なります。

「雇用が守られやすい」とされる一方で、譲受企業が必ずしも全従業員を引き継ぐとは限らず、労働条件も変動するため、「雇用が不安定になる」リスクもゼロではありません。

また、職場環境や人間関係も、譲受企業の文化や既存社員との相性によって大きく左右されます。

したがって、事業譲渡のメリット・デメリットは一概に断定できず、「譲受企業による」という点を十分に認識しておくことが重要です。

メリット

事業譲渡で従業員が受けるメリットは、以下の通りです。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 雇用が守られやすい | 事業自体が存続するため、倒産や廃業よりも雇用が維持される傾向がある。 |

| 給与や福利厚生が改善される場合がある | 譲受企業が大手や待遇の良い会社の場合、給与・福利厚生が向上することがある。 |

| キャリアアップやスキルアップの機会が増える | 新会社での研修制度や多様な仕事に挑戦できる可能性が広がる。 |

| 職場環境や人間関係が改善することがある | 譲受企業の社風や人間関係が合えば、働きやすさが増す場合がある。 |

| 大手グループの一員となり社会的信用が高まる | 信用力の高い企業グループに加わることで、社会的評価が向上することがある。 |

具体例を挙げると、給与や福利厚生が前より良くなるケースが多いです。

大きな会社に移ると、グループ全体の社員として働けるようになり、社会的な信用も高まります。

新しい職場では研修やスキルアップのチャンスも増えます。さらに、今までよりも多様な仕事や役割に挑戦できる場が広がります。

デメリット

事業譲渡で従業員が受けるデメリットは、以下の通りです。

| デメリット | 説明 |

|---|---|

| 雇用が不安定になる場合がある | 一般に「転籍(合意退職+再雇用)」として取り扱われるため、条件確定まで心理的・実務的な不安定さが生じることがある。 |

| 勤務地や部署が変わることによるストレス | 配属先や勤務地が変更となり、引っ越しや新たな人間関係の構築が必要になる場合がある。 |

| 企業文化や経営方針の違いによる戸惑い | 新しい企業の文化や方針が合わず、働きづらさやモチベーション低下につながることがある。 |

| 慣れ親しんだ職場や仲間と離れることによる孤独感 | これまでの人間関係がリセットされ、孤独や不安を感じる場合がある。 |

事業譲渡では、従業員は一律に「退職扱い」になるわけではなく、本人の同意を前提にした転籍として手続きが進みます。

ただし、労働条件や退職金・有休の承継方法などの取扱いが事前合意で確定するまでは、不安や負担が生じやすい点がデメリットとなり得ます。

事業譲渡は従業員にとって大きな環境変化をもたらし、雇用や待遇面で様々な不利益を被る可能性もあります。

事業譲渡で生じた従業員トラブルの失敗事例

事業譲渡を進める際、従業員とのトラブルは会社の価値を大きく損なう深刻な問題です。

以下では、事業譲渡時に起こりがちな従業員トラブルの実例と、その解決策を詳しく解説していきます。

従業員との信頼関係を維持しながら円滑な事業譲渡を実現するために、ぜひ参考にしてください。

突然の通知で離職が多発した

事業譲渡の際に従業員への通知が遅れると、大量の離職を招く重大なリスクがあります。

従業員が事前の情報を得られないまま転籍を迫られることで、強い不信感と不安を抱くためです。

例えば、事前の説明がほとんどなく経営陣のみで事業譲渡を進めたため、従業員は突然の通告を受けて不信感を抱き、事業譲渡の発表後1ヶ月で3割以上の従業員が離職したケースもあります。

優秀な人材が退職すると会社の価値は大きく下がり、最大資産である人材がいなくなれば買収するメリットは失われます。

こうした失敗を防ぐには、適切なタイミングで事業譲渡を発表し、従業員の目線に立って丁寧な説明を行うことが重要です。

優秀な人材が流出して事業価値が下がる

事業譲渡時に優秀な人材が流出すると、事業価値が大きく下がってしまいます。

特に実力主義の企業や、営業マンなど従業員の能力が最大の資産である会社では、深刻な問題となります。

従業員の会社に対する帰属意識が弱い場合、譲渡先で能力を発揮できないと判断すれば退職を選んでしまい、最大資産である人材がいなくなれば買収するメリットはほとんどなくなります。

そのため、事前にキーパーソンの意見をヒアリングするなど、売却側の経営者と協力して対策を講じることが重要です。

日本プロ経営者協会なら、1,800名以上の経験豊富な経営人材の中から、

自社の理念や組織文化に合う後継者を

選ぶことができます。

何度も面談を重ねて

人柄や考え方を確認できるため、

承継後も従業員との信頼関係を保ち、

人材流出のリスクを最小限に抑えることが可能です。

退職金・処遇トラブル

事業譲渡では労働契約が自動的に引き継がれないため、譲受企業と従業員が個別に新たな雇用契約を結ぶ必要があります。

この際、退職金制度の変更や待遇の悪化が生じると、従業員のモチベーションが大幅に低下し、転籍拒否や離職につながります。

特に給与や退職金が減少するケースでは、従業員は「売り飛ばされた」と感じ、士気が低下してしまいます。

| トラブル例 | 詳細 | 結果 |

|---|---|---|

| 退職金の処理不備 | 譲渡側が退職金を精算せず、譲受側も引き継がなかった | 従業員が不満を抱き、転籍を拒否して大量離職が発生 |

| 待遇の悪化 | 給与や手当が以前より減少した | 優秀な人材が退職し、事業価値が大きく下がった |

| 労働条件の一方的変更 | 従業員の同意を得ずに労働条件を切り下げた | 公序良俗違反として裁判で敗訴し、全従業員の引き継ぎを命じられた |

退職金については、譲渡側が精算するか譲受側が引き継ぐかを明確にし、給与や労働条件は可能な限り維持する努力が求められます。

また、適切なタイミングで事業譲渡を発表し、従業員の目線に立ったフォローを行うことで、転籍への合意を得やすくなります。

事業譲渡時に従業員とのトラブルを防ぐための対策

事業譲渡を円滑に進めるために、従業員とのトラブルを未然に防ぐための「3つの対策」を紹介します。

従業員への丁寧で真摯な説明

事業譲渡時に従業員へ丁寧で真摯な説明を行うことがトラブル防止につながります。

経営側が誠実に説明しないと、従業員が不信感を持ち、離職や不満の拡大を招くことがあります。

そのため、事業譲渡が決まった時点で、譲渡元と譲受側が協力し、従業員一人一人に分かりやすく状況や今後の見通しを伝えましょう。

労働条件や転籍後の働き方についても、時間をかけて説明し、質問や不安に丁寧に対応することが重要です。

転籍同意書を用意し、納得したうえで同意を得る方法も有効です。

メンタル面のフォローと受け入れ体制の整備

事業譲渡時に従業員のメンタル面を丁寧にフォローし、受け入れ体制をしっかり整えることがトラブル防止において重要です。

不安を放置すると、離職やモチベーション低下につながりやすく、結果として事業の安定運営が難しくなります。

具体例として、メンタルヘルスケアの専門窓口を設けたり、上司が日常的に従業員の気持ちを確認する仕組みをつくる方法があります。

また、事業譲渡の内容や今後の働き方について丁寧に説明し、従業員が安心できる環境を用意することも大切です。

さらに、外部のカウンセラーや産業医と連携し、必要に応じて相談できる体制を整えると、従業員の不安がやわらぎやすくなります。

転籍同意書の取得と労働条件の明確化

事業譲渡では、転籍同意書の取得と労働条件の明確化がトラブル防止に重要です。

転籍同意書を使い、従業員に新しい会社での労働条件をしっかり説明し、納得してもらうことが大切です。

例えば、下記のような表で労働条件を整理し、説明すると分かりやすくなります。

| 労働条件項目 | 詳細 |

|---|---|

| 勤務地 | 新しい会社の所在地 |

| 業務内容 | 具体的な仕事内容 |

| 勤務時間 | 始業・終業時刻、休憩など |

| 給与・賞与 | 支給額、支給日 |

| 退職金・有給休暇 | 承継の有無や計算方法 |

このように、事前に転籍同意書を取得し、労働条件を明確に伝えることで、従業員の不安や誤解を減らし、トラブルを防ぐことができます。

事業譲渡に関するよくある質問

以下では、事業譲渡に関してよく寄せられる代表的な質問とその答えをわかりやすくまとめました。

とくに初めて事業譲渡に関わる方や、従業員として不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

- 事業譲渡には従業員の同意は必要ですか?

- 事業譲渡で従業員を解雇にすることはできますか?

- 事業譲渡の際の従業員の有給休暇の取り扱いは?

- 事業譲渡に伴う雇用契約の変更を従業員が拒否した場合どうなりますか?

- 事業譲渡の決定を従業員に通知するタイミングはいつですか?

- 事業譲渡で従業員が転籍を拒否した場合は会社都合退職ですか?

- 事業譲渡後に従業員の給与が下がる可能性はありますか?

事業譲渡には従業員の同意は必要ですか?

事業譲渡で従業員が新しい会社に転籍する場合、従業員一人ひとりの同意が必要です。

事業譲渡では今までの会社との雇用契約が一度終了し、新しい会社と改めて雇用契約を結ぶ必要があるからです。

法律(民法第625条)でも、従業員本人の承諾がなければ雇用契約を他の会社へ移すことはできないと決められています。

例えば、パン屋さんが事業譲渡をする場合、働いているスタッフは新しいオーナーの会社に移ることになります。

このとき、スタッフ全員が「新しい会社で働きたい」と同意しなければ、転籍はできません。

同意がないと、スタッフは今の会社に残るか、退職することも選べます。

参考:労働者保護ルールの整備と見直しを!!|日本労働組合総連合会

事業譲渡で従業員を解雇にすることはできますか?

事業譲渡を理由に従業員を解雇にすることは基本的にできません。

その理由として、日本の法律では、事業譲渡だけを理由にした解雇は認められていないからです。

従業員の雇用を守るため、会社側はまず解雇を回避する努力をしなければなりません。

例えば、事業譲渡の際に「希望退職」を募ることはできますが、従業員が自分から辞める意思を示さなければ、会社が一方的に解雇することはできません。

また、どうしても人員整理が必要な場合でも、「整理解雇」として合理的な理由や手順を満たさないと違法となります。

事業譲渡の際の従業員の有給休暇の取り扱いは?

事業譲渡の際には従業員の有給休暇がそのまま引き継がれるとは限りません。

事業譲渡の場合、従業員は新しい会社と新たに雇用契約を結ぶ必要があるため、これまでの有給休暇や勤続年数がリセットされてしまうケースが多いです。

ただし、従業員や会社の合意があれば、有給休暇を引き継ぐことも可能です。

事業譲渡に伴う雇用契約の変更を従業員が拒否した場合どうなりますか?

事業譲渡に伴う雇用契約の変更を従業員が拒否した場合、譲渡企業は原則として従業員を解雇できず、配置転換などの対応が必要になります。

転籍を拒否された場合、譲渡企業は他部署への配置転換や労働条件の改善提案による説得を試み、それでも困難な場合は退職金の上乗せなどにより自主退職を勧めることができます。

最終的に解雇する場合でも整理解雇の4要件(①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、④解雇手続きの妥当性)を満たす必要があり、これらを満たさなければ解雇権の濫用と判断されます。

つまり、転籍拒否だけでは正当な解雇理由にならず、企業側は慎重な対応が求められます。

事業譲渡の決定を従業員に通知するタイミングはいつですか?

事業譲渡の決定を従業員に通知するタイミングは、契約締結後のクロージング前に、十分な説明と個別同意取得を行うことが求められます。

労働契約の承継を行うことを予定している労働者(以下「承継予定労働者」といいます。)との事前の協議は、承継予定労働者の真意による承諾を得るまでに十分な協議ができるよう、時間的余裕をみて協議を行うことが適当です。

早すぎる公表は従業員の不安をあおり混乱を招き、遅すぎる通知は不信感を生む恐れがあるためです。

これは、従業員が転籍に向けた準備期間を十分に持ちながらも、情報漏洩やM&A妨害のリスクを最小限に抑えるためとされています。

事業譲渡で従業員が転籍を拒否した場合は会社都合退職ですか?

事業譲渡によって従業員が退職する場合、原則的には自己都合退職として扱われます。

ただし、買い手企業が従業員を引き継がず、従業員が退職せざるを得ない状況になった場合など、特定のケースでは会社都合退職として認められることがあります。

その理由は、事業譲渡では雇用契約が自動的に引き継がれないため、従業員は転籍に同意するか退職するかを選択できるからです。

会社側は事業譲渡への不同意を理由に従業員を解雇できないため、雇用を維持する努力が求められます。

そのため、従業員が自らの意思で退職を選択する場合は、自己都合退職となるのが原則的な扱いになるのです。

事業譲渡後に従業員の給与が下がる可能性はありますか?

事業譲渡が行われた際、従業員の給与が以前よりも下がってしまう可能性はあります。

合併や会社分割とは異なり、従業員は元の会社との契約を終了し、譲渡先の企業と「新しい雇用契約」を結び直すことになります。

この再契約のタイミングで、新しい会社の給与規定が適用されるため、条件が変わることがあるのです。

| パターン | 詳細 |

| 維持される場合 | 買い手企業が人材の流出を防ぐため、以前の待遇をそのまま保証するケースです。最も一般的なパターンです。 |

|---|---|

| 下がる場合 | 買い手企業の給与水準が元より低い場合や、新しい評価制度によって下がるケースです。 |

| 上がる場合 | 買い手企業の規模が大きく、ベースの給与や福利厚生が充実しているケースです。 |

実際には、多くの買い手企業はスムーズな引き継ぎを望むため、現状維持(以前と同じ給与)を提案してくることが一般的です。

しかし、経営方針や業績の違いによって、減額が提示される可能性もゼロではありません。

後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください

事業譲渡は従業員にとって大きな環境変化をもたらし、雇用や労働条件に関する不安を抱える方も少なくありません。

適切な事業承継を実現するためには、専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルのサポートが不可欠です。

一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、後継者問題や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。

JPCAは、プロ経営者の輩出とマッチングを通じて、企業の成長と持続的な発展を支援しています。

JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。

事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。

| 日本プロ経営者協会の概要 | |

|---|---|

| 名称 | 一般社団法人日本プロ経営者協会 |

| 設立日 | 2019年7月 |

| 活動内容 | プロ経営者によるセミナーの開催 企業への経営者の紹介 経営者に関する調査・研究 書籍の出版 |

| 代表理事 | 小野 俊法 堀江 大介 |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階 |

| URL | https://www.proceo.jp/ |

まとめ

事業譲渡は、会社が事業の一部または全部を他社に売却することで、経営の立て直しや資金確保、事業継続などを目的とした重要な手段です。

従業員にとっては、雇用契約が自動的に引き継がれず、新しい会社と改めて雇用契約を結ぶ必要があるため、待遇や雇用条件が変わる可能性があります。

今回紹介した内容を参考に、以下の具体的な行動を実践してください。

- 従業員への早期かつ透明性のある情報開示を行い、不安や憶測を最小限に抑える

- 転籍同意書の準備と労働条件の詳細な説明資料を作成する

- メンタルヘルスケア体制を整備し、専門窓口や相談体制を構築する

- 退職金の精算方法について事前に方針を決定し、従業員に明確に伝える

- 譲受企業との連携を密にし、従業員の受け入れ体制を万全に整える