「後継者育成とは?」

「後継者を育成する方法は?」

後継者育成とは、経営者の急な退任や引退に備え、企業の安定と持続的な成長を支える重要な取り組みです。

こうした事態を防ぐためには、早期から計画的に後継者の選定・育成を進めることが欠かせません。

- ジョブローテーションによる実務経験の積み上げ

- 経営幹部としての参画とリーダーシップ経験

- 経営者による直接指導・引継ぎ

後継者育成は、単にポジションを引き継ぐだけでなく、実務経験やリーダーシップ、経営視点を段階的に身につけさせるプロセスでもあります。

たとえば、ジョブローテーションによる幅広い実務経験の積み上げや、経営幹部としての参画を通じた意思決定経験、経営者による直接指導や引き継ぎなどが、効果的な育成方法として挙げられます。

本記事では、「後継者育成はなぜ必要なのか」という基本的な考え方から、「後継者をどのように育成すればよいのか」までを分かりやすく解説します。

これから事業承継や将来の経営体制を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学 経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

後継者育成とは

後継者育成とは、将来にわたって企業や組織が安定的に機能し続けるために、次世代の中核を担う人材を計画的に育てていく考え方を指します。

特定の役職や人物に依存するのではなく、重要なポジションを担える人材を継続的に輩出することが目的です。

後継者と聞くと「次の経営者」を想像しがちですが、実際には経営層だけでなく、事業責任者や部門責任者など、組織の要となる役割も含まれます。

そのため、後継者育成は人事戦略や組織づくりの一環として位置づけられることが一般的です。

また、後継者育成は一朝一夕で完了するものではありません。

知識やスキルの習得に加え、現場経験や意思決定への関与を通じて、徐々に役割への理解と責任感を高めていく必要があります。

こうした育成プロセスをあらかじめ設計し、段階的に実行していく点が、後継者育成の大きな特徴です。

後継者育成の目的

後継者育成の目的は、一言で言えば「企業の持続的な成長と企業価値の向上」を確実なものにすることです。

単に「次の社長を決める」という事務的な作業ではなく、会社の未来を安定させるための経営戦略そのものだと捉えてください。

| 目的 | 詳細 |

| 経営の継続性 | 突然の交代による混乱を防ぎ、事業を安定して継続させる |

|---|---|

| 企業価値の向上 | 新たな感性を持つリーダーを育て、時代の変化に対応する |

| ガバナンスの強化 | 育成プロセスを明確にし、公平で透明な選抜を行う |

日本の上場企業が守るべき指針である「コーポレートガバナンス・コード」においても、適切な後継者計画の策定と運用は、取締役会の重要な責務として位置づけられています。

計画的に次世代のリーダーを育てることは、経営の透明性を高め、投資家や従業員からの信頼を維持することに繋がるのです。

「後継者育成」を言い換える言葉

「後継者育成」の言い換え表現を、場面に合わせて以下の表にまとめました。

| 言い換え表現 | ニュアンス・使う場面 |

| 次世代リーダーの輩出 | 組織全体で優秀な人材を底上げする、前向きな印象を与えます。 |

|---|---|

| 事業のタスキをつなぐ | 創業者の想いや伝統を大切に継承したい時に適しています。 |

| 経営マインドの伝承 | スキルだけでなく、判断基準や考え方を伝える際に使います。 |

| 人材資産の最大化 | 企業の成長戦略として、人の価値を高める文脈で効果的です。 |

| サクセッションプラン | ビジネス用語として使われています。 |

育成の目的は単に代わりの人を探すことではなく、会社の文化や技術を次世代へつなぐことにあります。

言葉の響きをポジティブに変えるだけで、教える側も教わる側も構えすぎず、周囲の協力も得やすくなります。

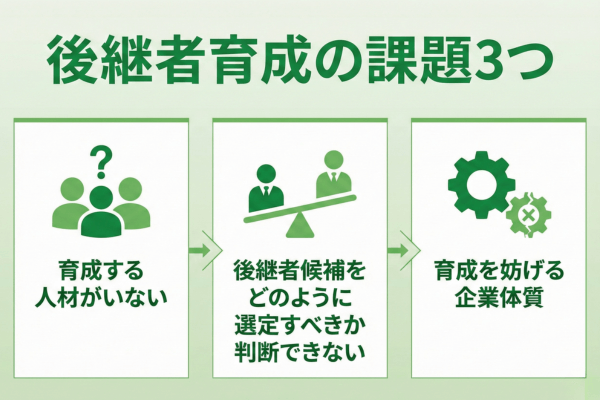

後継者育成の課題3つ

後継者育成がうまく進まない背景には、いくつかの共通した課題があります。

特に中小企業では「人材不足」「選定基準の不明確さ」「企業体質」の3点が大きな壁になりやすいです。

以下では、後継者育成で多くの経営者が悩む代表的な課題を整理して解説します。

育成する人材がいない

後継者として育成すべき人材がいないという悩みは、現在多くの中小企業が直面している極めて深刻な課題です。

背景には、少子高齢化による労働力不足に加え、多忙な業務の中で教育体制を整える余裕がないことがあります。

現場で働く従業員の中に経営の視点を持つ人がいなかったり、将来への不安から若手が定着しなかったりするのが一般的です。

経済産業省の調査資料でも、経営者の高齢化が進む一方で次世代の確保が追いついていない実態が報告されています。

この問題を解決するためには、まず自社の魅力を再認識し、社外からの採用も視野に入れながら計画的に人を育てる仕組みを構築することが不可欠です。

後継者候補をどのように選定すべきか判断できない

日本では中小企業の多くが後継者不在や選定の難しさを抱えており、候補者を見つけても誰を選ぶべきか判断基準が不明確なケースが少なくありません。

後継者候補がいないだけでなく、候補者を選ぶための明確な基準や経営者像が社内で共有されていないことが多いからです。

上記は、育成プロセスや企業の将来像、求められる能力が体系的に整理されていないことを意味し、判断に迷いが生じる主な要因となっています。

日本の多くの中小企業では、後継者候補の選定判断の困難さが事業承継全体の大きな課題になっています。

育成を妨げる企業体質

後継者が育たない背景には、長年の成功を支えてきた「社長に依存しすぎる企業体質」が深く関わっています。

すべての意思決定をトップが独占する文化が定着していると、後継者が自ら判断して責任を持つ機会が失われてしまうからです。

周囲の社員も「最後は社長が決める」と他人事になりやすく、次世代リーダーを支える土壌が十分に育ちません。

具体的には、現場の些細な判断まで社長が直接指示を出したり、失敗を許さない空気から後継者が萎縮してしまったりする事例が目立ちます。

上記のような環境では、後継者の成長に不可欠な「試行錯誤」のプロセスが排除されてしまい、経営者としての自覚がなかなか芽生えません。

後継者育成の流れ・手順

後継者育成の手順は、以下の通りです。

| ステップ | 内容(やること) | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | ミッションやビジョンを明確にする | 会社の方向性をみんなで共有することで、育成の目的がはっきりします |

| 2 | 後継者に必要な人物像やスキルを決める | どんな人がふさわしいか、具体的にイメージすることが大切です |

| 3 | 候補者を選ぶ | 全部の条件を満たす人はいないので、伸びしろややる気を重視して選びます |

| 4 | 後継者育成プログラムを立てて実行する | 部門ローテーションやOJT、社外研修など、色々な経験を積ませます |

| 5 | 定期的にふりかえりと評価をする | 成長を確認しながら、必要に応じて計画を見直します |

| 6 | 経営権限の一部を任せてみる | 実際に経営の一部を経験させることで、責任感や判断力が身につきます |

| 7 | 最後に正式に引き継ぐ | 十分に準備ができたら、経営を安心してまかせます |

たとえば、まず会社の現状や将来像を整理し、そのうえでどんな人材が必要かを考え、候補者を選びます。

その後、具体的な育成計画を立てて実行し、定期的に評価と見直しを行うことで、後継者としてふさわしい人材を育てることができます。

ミッションやビジョンを明確にする

後継者育成を進めるうえで、最初に取り組むべきなのが、企業としてのミッションやビジョンを明確にすることです。

ミッションやビジョンは、経営者の考えや企業文化が色濃く反映される要素です。

後継者には、単に業務を引き継ぐだけでなく、こうした価値観や判断基準を理解し、体現していくことが求められます。

そのため、育成の出発点として「自社が何を大切にしているのか」「将来どのような企業でありたいのか」を言語化することが重要です。

ミッションやビジョンが明確になることで、後継者に求める役割や資質も整理しやすくなります。

その結果、育成の方向性がぶれにくくなり、後継者候補にどのような経験や学びを与えるべきかを具体的に設計できるようになります。

後継者に必要な人物像やスキルを決める

ミッションやビジョンが明確になったら、次に行うのは後継者に求める人物像やスキルの整理です。

どのような価値観を持ち、どのレベルの判断力やリーダーシップが必要なのかを具体化することで、育成のゴールが明確になります。

たとえば、経営判断力や財務知識といった専門スキルだけでなく、組織をまとめるコミュニケーション力や変化に対応する柔軟性なども重要な要素です。

自社の事業特性や将来像を踏まえ、スキルと資質の両面から要件を定義することが、後継者育成の精度を高めるポイントとなります。

候補者を選ぶ

後継者に求める人物像やスキルが定まったら、それに合致する候補者を選定します。

必ずしも現時点で完成度の高い人材を選ぶ必要はなく、将来的な成長可能性や価値観の適合度も重要な判断基準となります。

候補者選定では、業績やスキルだけでなく、周囲からの信頼や責任感、困難な状況への向き合い方など、日々の行動や姿勢を総合的に見ることが大切です。

また、候補者を一人に絞らず、複数名を想定して育成を進めることで、リスク分散や健全な競争環境の形成にもつながります。

後継者育成プログラムを立てて実行する

候補者が決まったら、具体的な後継者育成プログラムを設計し、段階的に実行していきます。

育成プログラムでは、現場での実務経験、マネジメント業務への参画、経営層との対話などを組み合わせ、実践を通じて学べる環境を整えることが重要です。

また、育成は一度計画を立てて終わりではありません。候補者の成長度合いや環境の変化に応じて、内容を見直しながら柔軟に進める必要があります。

定期的にふりかえりと評価をする

教育を進めるプロセスの中で、定期的に成長の度合いを確認する機会を設けてください。

現状の課題を把握することで、本人の苦手分野を補強したり計画を微調整したりできるためです。

四半期に一度は面談を行い、達成できたことと次の目標を共有する仕組みを作ると非常に効果的です。

経営権限の一部を任せてみる

後継者育成の最終段階に向けて重要になるのが、後継者候補に経営権限の一部を段階的に任せることです。

実務やマネジメントを経験していても、実際に意思決定の責任を負う経験がなければ、経営者としての視座は身につきません。

たとえば、特定の事業やプロジェクトの責任者を任せたり、予算管理や人事判断に関与させたりすることで、経営判断の重みを実感させることができます。

こうした権限移譲は、後継者の成長を促すだけでなく、周囲の社員に対しても「次の体制」を意識させる効果があります。

最後に正式に引き継ぐ

後継者が十分な経験と判断力を身につけた段階で、正式な引き継ぎを行います。

このプロセスでは、経営権限だけでなく、社内外の関係者との関係性や意思決定の背景など、目に見えにくい要素も含めて引き継ぐことが重要です。

また、引き継ぎ後すぐにすべてを任せきりにするのではなく、一定期間は前経営者がサポート役として関与するケースも多く見られます。

段階的な移行期間を設けることで、後継者が自信を持って経営を担える体制を整えることができます。

並行して登記の変更や金融機関への挨拶回りを行い、新体制への移行を社会的に完了させましょう。

後継者を育成する方法

後継者育成にはさまざまな方法があります。ここでは、代表的な育成方法について解説します。

- ジョブローテーションによる実務経験の積み上げ

- 経営幹部としての参画とリーダーシップ経験

- 経営者による直接指導・引継ぎ

ジョブローテーションによる実務経験の積み上げ

後継者を育成する方法の一つとして有効なのが、ジョブローテーションによる実務経験の積み上げです。

ジョブローテーションとは、一定期間ごとに異なる部署や業務を経験させることで、幅広い視野と実践的な判断力を養う育成手法を指します。

経営や組織運営に関わる後継者には、特定分野の専門知識だけでなく、会社全体を俯瞰して考える力が求められます。

そのため、複数の業務を経験させることで、部門ごとの役割や課題を理解させることができるのです。

ジョブローテーションで得られる主な経験例

| 配属先・業務内容 | 得られる経験・学び |

|---|---|

| 営業部門 | 顧客ニーズの理解、市場感覚、収益構造の把握 |

| 製造・現場部門 | 業務プロセスの理解、現場課題への対応力 |

| 管理部門(人事・経理など) | 組織運営の仕組み、数字や人材管理の基礎 |

| 企画・事業開発部門 | 中長期視点での戦略立案、意思決定力 |

このように段階的に実務を経験させることで、後継者候補は業務同士のつながりや経営判断の背景を理解できるようになります。

また、現場を知ることで、将来的に経営やマネジメントに携わる際の説得力や信頼感の向上にもつながります。

ジョブローテーションを行う際は、単なる配置換えで終わらせず、「どの経験を通じて何を身につけさせたいのか」という育成目的を明確にするようにしましょう。

経営幹部としての参画とリーダーシップ経験

経営幹部としての実践的な経験を通じて、責任感や使命感が自然と身につきます。

たとえば、後継者を営業部門や財務部門など、さまざまな主要部門の業務にローテーションで従事させます。

その後、経営会議に参加させたり、プロジェクトのリーダー役を任せたりします。

重要な意思決定の場に同席させ、時には実際に決断を下させることで、経営者としての視点や判断力が養われます。

さらに、対外的な交渉や取引先との会議にも同行させることで、外部との関係構築やリーダーシップの実践力が身につきます。

経営者による直接指導・引継ぎ

経営の現場で実際に起きていることや、経営理念、ノウハウなどは、書類やマニュアルだけでは伝わりません。

経営者が自分の経験や考え方を直接伝えることで、後継者は経営者としての視点や判断力を身につけやすくなります。

- 経営者が後継者と一緒に現場を回りながら、日々の業務や意思決定の背景を説明します。

- 会社の経営理念や今後の事業計画、業界の動向などを、繰り返し話し合う時間を作ります。

- 重要な会議や取引先との交渉に同席させて、経営判断のポイントや対応の仕方を実践的に伝えます。

- 後継者が経営幹部として意思決定に参加し、経営者からフィードバックをもらう機会を設けます。

- 定期的に1on1ミーティングを行い、悩みや課題について経営者が直接アドバイスします。

直接指導による引継ぎは、後継者が経営者としての自信や判断力を身につけるために最適な方法です。

経営者が自らの経験を惜しみなく伝えることで、後継者は安心して成長できます。

後継者育成をしていない企業のリスク

後継者育成をしていない企業のリスクは、以下の通りです。

- 経営者が突然いなくなることで混乱する

- 従業員のモチベーション低下と人材流出

- 企業価値の低下や廃業・倒産リスク

それぞれのリスクについて解説します。

経営者が突然いなくなることで混乱する

後継者育成を行っていない企業では、経営者が突然退任・引退、あるいは病気や事故などで不在になった場合に、大きな混乱が生じやすくなります。

日常の意思決定や最終判断を経営者一人に依存している状態では、判断の空白が生まれ、業務の停滞や方針のブレが発生する恐れがあります。

また、経営者の不在は、社内だけでなく取引先や金融機関との関係にも影響を与えます。

誰が意思決定を行うのかが不明確な状況では、取引の継続や新たな投資判断が滞り、企業としての信頼性が低下しかねません。

さらに、経営者の突然の離脱は、従業員に不安を与える要因にもなります。将来の方向性が見えなくなることで、モチベーションの低下や優秀な人材の流出につながるケースも少なくありません。

従業員のモチベーション低下と人材流出

後継者育成が行われていない企業では、将来の経営体制が見えないことから、従業員の不安や不満が高まりやすくなります。

経営者が退任した後の方向性や意思決定者が不明確な状態が続くと、「この会社は今後どうなるのか」という疑問を抱く従業員も少なくありません。

こうした不透明な状況は、日々の業務への意欲低下につながり、組織全体の活力も低下していきます。

特に、将来を見据えてキャリアを考える優秀な人材ほど、成長性や安定性に不安を感じると、早期に転職を検討する傾向があります。

その結果、人材流出が進み、組織の競争力がさらに低下するという悪循環に陥る可能性もあります。

企業価値の低下や廃業・倒産リスク

後継者育成をしていない会社は、企業価値が下がったり、最悪の場合は廃業や倒産につながる危険があります。

経営者が突然いなくなったとき、すぐに会社を引き継げる人がいないと、経営が混乱しやすくなるからです。

取引先との関係が悪くなったり、従業員が安心して働けなくなったりして、会社の評価が下がるのです。

また、いざ経営者がいなくなったときに、誰も会社を引っ張ってくれる人がいなければ、事業が止まってしまうこともあります。

後継者育成を成功させるポイント

後継者育成を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

場当たり的な教育ではなく、長期的な視点で計画的に育成を進めることが欠かせません。

以下では、後継者を確実に成長させるために意識すべき基本的な考え方を解説します。

できるだけ早い段階から育成を始める

後継者育成を成功させるためには、できるだけ早い段階から教育を始めることが重要です。

経営者として必要な判断力や人脈、そして周囲からの信頼を築くには、想像以上に長い年月がかかるからです。

目安として、後継者が経営者として自走するまでには数年〜10年程度かかるケースもあります。

まずは現場の業務を経験させ、その後に部門責任者としてマネジメントを学ばせるステップが効果的です。

早い時期から経営会議へ参加させて、実際の意思決定のプロセスを肌で感じさせることも大切です。

時間をかけて少しずつ権限を移していくことで、従業員や取引先も自然と新しいリーダーを受け入れやすくなります。

外部企業でも実務経験を積む

後継者育成を成功させるためには、一度自社を離れて「外部の企業で実務経験を積むこと」が極めて重要です。

社内だけで教育を行うと、周囲が気を遣ってしまい、健全な危機感や客観的な視点が育ちにくいからです。

外の世界で「一社員」として揉まれることで、プロフェッショナルとしての規律や、自社を外から見る冷静な判断力が養われます。

| 習得できる要素 | メリット |

| 客観的な視点 | 自社の強みや弱みを、市場の視点で冷静に把握できます。 |

|---|---|

| 社外の人脈 | 将来のビジネスパートナーとなる貴重な人脈を築けます。 |

| 経営スキルの吸収 | 他社の優れた組織運営や最新のITツールを学べます。 |

例えば、大手企業で組織運営の仕組みを学んだり、あえて異業種で全く異なる顧客対応を経験したりすることは、将来の経営に直結する貴重な財産となります。

外の世界で得た多様な価値観と経験は、後継者が自社に戻った際、組織に新しい風を吹き込む大きな力になります。

後継者を支える幹部・管理職人材も同時に育成する

後継者育成を成功させるためには、次期リーダー一人を鍛えるだけでなく、その脇を固める幹部や管理職も同時に育成するようにしましょう。

カリスマ性のある現経営者から事業を引き継ぐ際、新リーダー一人の力だけでは組織をまとめきれない場面が多いからです。

右腕となる存在がいないと、後継者が孤立してしまい、社内の混乱を招くリスクが高まります。

周囲のサポート体制が整っていれば、意思決定のスピードが上がり、従業員も安心して新しい体制についていくことができます。

後継者育成の事例

有名企業の後継者育成の事例をまとめました。

| 企業名 | 取り組み内容・特徴 |

|---|---|

| 花王株式会社 | 後継者候補を「今すぐ」「1~3年後」「3~5年後」に区分し、各段階ごとに教育プログラムを実施 |

| ニデック株式会社 | グローバル経営大学校や海外トレーニー制度など多様な育成制度を用意。会長自ら直接指導も行う |

| 小松製作所 | 幹部が自分の後継者を毎年2人まで指名し、計画的に育成を進める仕組みを導入 |

| 荏原製作所 | 選定基準を公開し、約6年かけた専用プログラムで後継者を育成。透明性と信頼性を重視 |

| コニカミノルタ | 内部評価だけでなく外部評価も活用し、育成チャートで計画的に後継者を育てる |

| マニー株式会社 | 候補者が自ら成長計画を立て、成果をもとに選定。1年前から経営方針の一致を確認 |

| SOMPOホールディングス | 性別や年齢のバランスを考慮し、多様な人材を集めてグループごとに異なる育成プログラムを実施 |

後継者育成事例を見ると、それぞれの会社が独自の工夫を重ねて、計画的かつ多様な方法で後継者を育てていることが分かります。

外部評価の活用、親族内ルールなど、企業の特徴や課題に合わせて柔軟に対応している点が特徴的です。

他社の事例を知ることで、自分の会社に合った後継者育成のヒントが見つかります。まずは身近な事例を参考にし、小さな工夫から始めてみることが大切です。

後継者の育成に関するよくある質問

後継者育成に取り組もうと考えた際、様々な疑問を抱く方は少なくありません。

後継者育成は企業の状況や規模によって進め方が異なるため、判断に迷いやすいテーマでもあります。

本章では、後継者育成を検討する中で多く寄せられる質問を取り上げ、実務の視点から分かりやすく解説します。

これから後継者育成を進める方や、取り組み方に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

後継者育成に関連する補助金制度にはどのようなものがありますか?

2025年時点で利用できる主な補助金制度を、以下の表にまとめました。

これらは、後継者の育成や事業承継を考えている中小企業や個人事業主の方が対象となります。

| 制度名 | 支援内容・対象 | 補助率・上限額 |

|---|---|---|

| 事業承継・M&A補助金 | 承継予定者の設備投資、M&A時の専門家費用など | 1/2~2/3、最大2,000万円 |

| 持続化補助金 | 経営計画づくりや販路開拓、創業型の取組み | 2/3、最大250万円 |

| 専門家活用枠(事業承継・M&A) | M&A時のFA費用や保険料など | 1/3~2/3、最大2,000万円 |

| PMI推進枠(事業承継・M&A) | M&A後の経営統合や専門家活用費 | 1/2~2/3、最大1,000万円 |

| 廃業・再チャレンジ枠 | 廃業費用や新事業挑戦費用 | 1/2~2/3、最大150万円 |

後継者育成のための補助金は、計画的な事業承継や新しい挑戦を後押ししてくれます。制度の内容や申請時期をしっかり確認し、早めに準備を進めることが大切です。

後継者育成のための研修やセミナーはありますか?

後継者育成のための研修には、「OJT(社内研修)」と「外部セミナー(社外研修)」の2種類があり、目的や状況に応じて選べます。

OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング/社内研修)

| 研修名 | 内容・特徴 | 形式 |

|---|---|---|

| OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング) | 実際の業務を通じて経営スキルを習得。上司や現経営者が直接指導。 | 実務 |

| ジュニアボード支援 | 若手幹部候補が模擬役員会で経営課題を議論し、実践力を養う。 | グループ討議 |

外部セミナー(社外研修)

| 研修名 | 内容・特徴 | 開催者例 | 形式 |

|---|---|---|---|

| 経営後継者研修 | 経営全般の知識やマインド、実践力を身につける。10か月の全日制カリキュラム。 | 中小機構など | 座学・演習 |

| 経営革新塾 | 経営ノウハウや実務を専門家から学ぶ。ワークショップ形式も多い。 | 商工会議所など | 座学・実習 |

後継者育成の研修は、経営知識やリーダーシップ、実践力を身につけるためにとても重要です。

自社の状況や後継者の課題に合わせて、最適な研修を選ぶようにしてください。

後継者候補の選定基準はどう決めればよいですか?

後継者候補の選定基準は、会社の価値観や理念に共感できるか、リーダーとしての資質や責任感があるかなど、複数の観点から総合的に判断することが大切です。

| 選定基準 | 内容 |

|---|---|

| コアバリューの共有度 | 会社の価値観や理念をどれだけ理解し、行動に反映できるか |

| 修羅場経験 | 困難な状況や責任ある立場での経験があるか |

| 会社優先の姿勢 | 会社のために自分の時間や労力を惜しまない姿勢があるか |

| 人徳・リーダーシップ | 社員や関係者から信頼される人間性やリーダーシップがあるか |

| 報徳の精神 | 会社や社会に貢献しようとする利他の心があるか |

| 必要なスキル・知識 | 経営に必要な知識やスキルを持っているか |

| コミュニケーション能力 | 社内外と円滑に意思疎通できるか |

| 成長意欲・柔軟性 | 新しいことを学び続ける意欲や変化に対応できる柔軟性があるか |

後継者候補を選定する際は、会社の理念や価値観への共感と、リーダーとしての資質や責任感をバランスよく持つ人を選ぶことが最も重要です。

後継者育成を英語でいうと?

「後継者育成」を英語で表現する場合、一般的なフレーズは「Succession Planning」となります。

ビジネスにおいて、後継者の育成は単なる教育ではなく「誰を次のリーダーにするか」という戦略的な計画を指します。

「Succession」には「地位や職務の継承」という意味が含まれており、組織の継続性を保つための計画的な活動というニュアンスが相手に伝わります。

後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください

後継者育成は企業の未来を左右する重要な取り組みですが、多くの中小企業では適切な後継者の選定や育成に課題を抱えています。

一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、後継者問題や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。

JPCAは、プロ経営者の輩出とマッチングを通じて、企業の成長と持続的な発展を支援しています。

JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。

事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。

| 日本プロ経営者協会の概要 | |

|---|---|

| 名称 | 一般社団法人日本プロ経営者協会 |

| 設立日 | 2019年7月 |

| 活動内容 | プロ経営者によるセミナーの開催 企業への経営者の紹介 経営者に関する調査・研究 書籍の出版 |

| 代表理事 | 小野 俊法 堀江 大介 |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階 |

| URL | https://www.proceo.jp/ |

まとめ

後継者育成を怠ると、経営者が突然いなくなった際の混乱や従業員のモチベーション低下、企業価値の低下や廃業リスクなど、さまざまな問題が発生します。

今回紹介した後継者育成のポイントや具体的な手順、他社事例を参考にし、自社に合った育成計画を早期に立てて実行することをおすすめします。

補助金や研修制度などの外部支援も積極的に活用し、将来のリーダー候補を計画的に育てていきましょう。