「後継者問題とは?」

「後継者不足の解決方法は?」

後継者問題とは、企業の経営を引き継ぐ後継者が不在、または未定の状態が続き、事業承継が進まずに経営の継続が困難になる社会問題です。

特に中小企業では、経営者の高齢化が進む一方で、親族や社内に事業を任せられる人材が見つからないケースが増えています。

後継者不足が深刻化している理由の一つは、親族承継を前提とした経営モデルが成り立ちにくくなっている点にあります。

少子化や価値観の変化により、子どもが事業を継がない選択をすることも珍しくありません。

その結果、企業の事業自体は安定していても、経営を引き継ぐ人がいないという状況が生まれています。

本記事では、後継者問題の現状と原因を整理したうえで、中小企業が実践できる具体的な解決策や対策について、事業承継の観点からわかりやすく解説します。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学 経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

後継者問題とは?

後継者問題とは、会社経営の跡継ぎがいないことで事業の継続が困難になることです。

この問題が深刻化している理由は、少子高齢化による後継者候補の減少や、親族が事業承継を望まないケースが増えているためです。

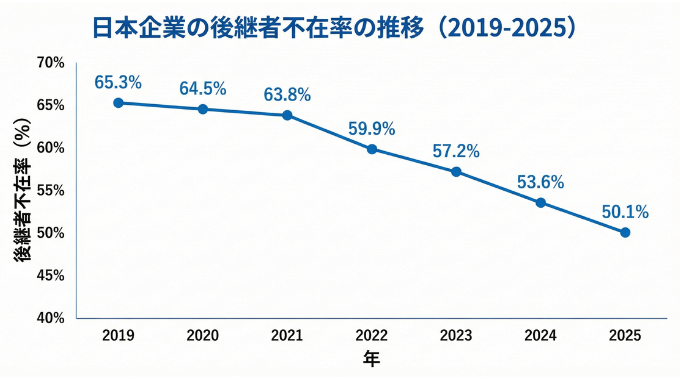

実際に、帝国データバンクの最新調査によると、2025年時点で日本企業の50.1%が「後継者不在または未定」とされており、依然として2社に1社が事業承継の課題を抱えています。

また、日本政策金融公庫の調査では、後継者がすでに決定している企業は1割程度にとどまり、廃業を予定している企業が半数を超えるなど、後継者不足が企業存続に直結する深刻な状況が続いています。

独自の技術やノウハウを持つ中小企業が後継者不足で廃業すると、その技術が失われるだけでなく、従業員の雇用も失われてしまいます。

また、日本の全事業者の約99.7%が中小企業であるため、この問題は日本経済全体に大きな影響を与えています。

参考:全国「後継者不在率」動向調査(2025年)|帝国データバンク

参考:事業承継に関するアンケート調査結果|日本政策金融公庫

後継者問題の現状【2026年最新版】

2026年の日本において、後継者問題は依然として多くの中小企業が直面する深刻な経営課題です。

経営者の高齢化が進む一方で、後継者が決まっていない企業はなお多く、事業の将来に不安を抱えるケースが少なくありません。

後継者不足を理由に、黒字であっても廃業を選択する企業が存在する点は、社会的にも大きな影響を与えています。

一方で、最新データを見ると、後継者不在率は長期的には改善の兆しも見られ、事業承継に向けた意識や取り組みが徐々に広がってきていることも事実です。

本章では、2026年時点のの最新状況をもとに、後継者問題の実態を「中小企業の廃業リスク」「全国データ」「業種別・地域別の傾向」といった観点から整理し、わかりやすく解説します。

参考:全国「後継者不在率」動向調査(2025年)|帝国データバンク

中小企業では後継者不足で廃業を選ぶ場合も

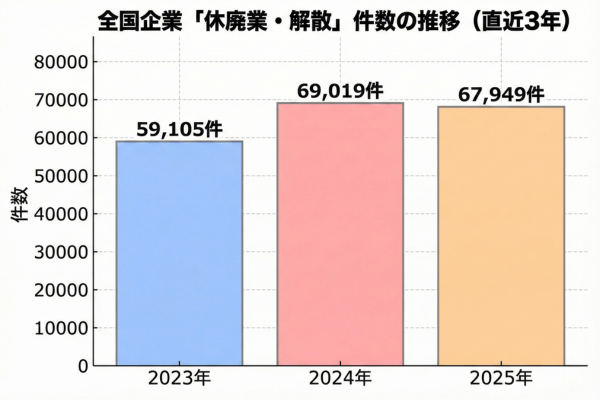

2026年現在、中小企業経営者にとって「後継者不足」という問題は、廃業を決断する決定的な要因となっています。

| 項目 | 2025年の状況 | 備考 |

| 休廃業・解散件数 | 6万7949件 | 過去10年で2番目の高水準 |

|---|---|---|

| 黒字廃業の割合 | 49.1% | 依然として約半数が黒字 |

| 廃業が多い業種 | 建設業、サービス業 | 人手不足も深刻な要因 |

「会社はまだ利益が出ているが、継ぐ人がいないため畳まざるを得ない」という苦渋の選択をする経営者が後を絶ちません。

廃業が増える背景には、経営者の高齢化が進む一方で、事業を引き継ぐ適任者が不足していることがあります。

親族内承継が減少し、従業員や第三者への承継もスムーズに進まない現状では、体力があるうちに自ら幕を引く「あきらめ廃業」や「資産超過型」の廃業を選ばざるを得ないのです。

参考:全国企業「休廃業・解散」動向調査(2025年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]

事業を守り、廃業という選択を避けるためには、

早期の事業承継対策が重要です。

日本プロ経営者協会は、後継者探しから承継後の経営体制づくりまでを

一貫して支援しています。

日本企業の後継者不在率は最新データによると50.1%

日本企業における後継者不在率の最新データによると50.1%まで低下しました。

調査開始以来、最も低い数字であり、多くの企業が事業を次世代へつなぐことに成功し始めている証拠です。

最大の理由は、経営者の意識変化と選択肢の多様化にあります。

かつては「親族に継がせる」ことが主流でしたが、現在は従業員への承継や、M&A(合併・買収)による第三者への引き継ぎが当たり前になりました。

これにより、親族に候補者がいなくても事業を残せるケースが増えています。

参考:全国「後継者不在率」動向調査(2025年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]

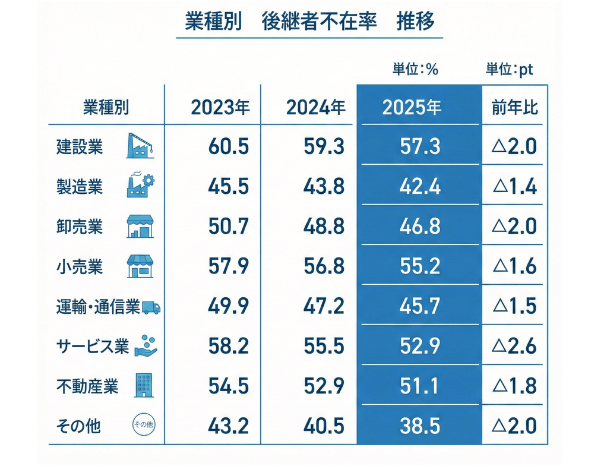

業種別の格差

2026年現在、企業の後継者問題は全体として改善傾向にあるものの、業種による「二極化」が深刻さを増しています。

全業種の後継者不在率は過去最低の50.1%まで低下しました。

しかし、これはM&Aなどが進みやすい業種が数値を下げただけであり、技術承継が難しい職種では依然として6割を超える危機的な状況が続いています。

この格差が生まれる主な理由は、事業の引き継ぎやすさに違いがあるからです。設備やノウハウが属人的な業種ほど、第三者への承継が難航します。

| 業種分類 | 後継者不在率(目安) | 状況 |

| 自動車・自転車小売 | 62.3% | 深刻な後継者難 |

|---|---|---|

| 職別工事(専門工事) | 61.3% | 技術継承が課題 |

| 建設業(全体) | 約57% | 徐々に改善中 |

| 金融・保険業 | 31.4% | 承継が進んでいる |

上記のように、自動車関連や専門的な工事を行う業種では、後継者が見つからない状態が高止まりしています。

特に「職別工事」は、熟練の職人技が必要なため、単なる経営権の譲渡では解決できないのです。

もしあなたがこれらの「高リスク業種」に該当する場合、親族内承継にこだわらず、早急に外部人材の登用やM&Aを検討する必要があります。

参考:全国「後継者不在率」動向調査(2025年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]

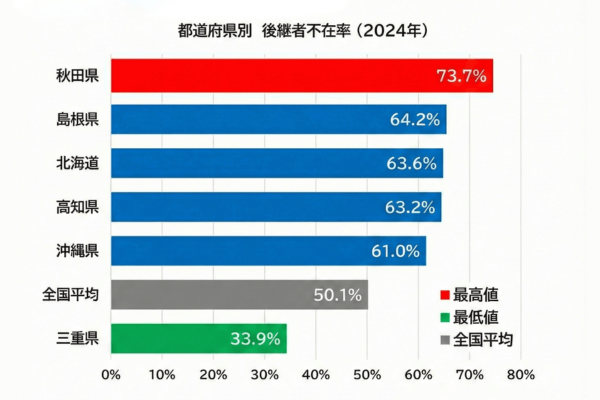

地域別の後継者問題

2026年現在、後継者が見つかるかどうかは「会社がある都道府県」によって天と地ほどの差が開いているのが実情です。

地域ごとの「若年層の流出」と「第三者承継への意識の差」にあります。

都市部へ人材が流出し続けている地域では、後継者候補そのものが不足しており、親族以外に継がせることへの心理的な抵抗感も依然として強いためです。

一方で、地域金融機関が密着して支援を行っている地域では、スムーズな承継が進んでいます。

| 都道府県 | 不在率 | 状況 |

| 秋田県 | 73.7% | 全国ワースト(唯一の70%超) |

|---|---|---|

| 島根県 | 64.2% | 全国平均を大きく上回る |

| 北海道 | 63.6% | 全国平均を大きく上回る |

| 全国平均 | 50.1% | 2社に1社が後継者不在 |

| 三重県 | 33.9% | 5年連続で全国最小(最良) |

秋田県は不在率が上昇し続け、全国で唯一70%台という危機的な状況にあります。

これは2024年に続き全国最高の数値で、対照的に、三重県は33.9%と非常に低い水準を維持しています。

三重県は経営が比較的安定している企業が多く、地域内で支援体制が整っていることが背景にあります。

したがって、「地域による格差」は経営努力だけではカバーしきれない大きなリスク要因です。

参考:全国「後継者不在率」動向調査(2025年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]

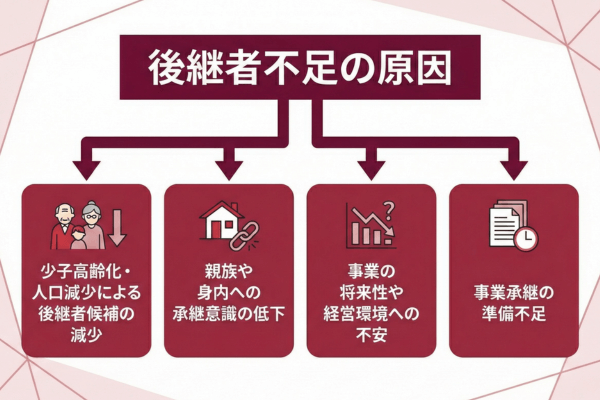

後継者不足の原因

後継者不足の原因には、少子高齢化による人材減少や親族承継意識の変化、事業の将来性への不安、事業承継の準備不足など、複数の課題が重なって存在しています。

以下では、後継者不足が起きる原因について、代表的な事例を挙げながら詳しく解説します。

少子高齢化・人口減少による後継者候補の減少

日本の少子高齢化は後継者不足の最も根本的な原因となっています。

内閣府の令和6年版高齢社会白書によると、2025年以降も高齢化は一段と進み、国民の約3人に1人が65歳以上となる社会が到来すると推計されています。

さらに、総人口に占める75歳以上の割合が増加し、将来的には約4人に1人が75歳以上になる可能性も示されています。

こうした高齢化の進行と同時に、出生数の減少により 14歳以下の人口は大幅に減少していく見込みで、子ども世代が人口構成に占める割合も引き続き縮小することが予想されています。

これまで中小企業で一般的だった親族内承継も、子どもの数が減ったことで選択肢が限られています。

また、地方では若者が都市部に流出することで、地域経済を支える中小企業の後継者候補が著しく減少しています。

このように、少子高齢化は後継者不足を加速させる要因となっているのです。

親族や身内への承継意識の低下

親族や身内への承継意識の低下は、現代の後継者不足の大きな原因となっています。

かつては「家業は子どもが継ぐもの」という風潮がありましたが、現在では子どもに後継ぎを強制することが少なくなりました。

また、子どもが必ずしも親の事業を継ぎたいと思っているとは限らず、別の道に進みたい、あるいは親の事業に魅力を感じないなどの理由から、親族内承継を希望しないケースが増えています。

職業選択の多様化により、子どもが自ら「自分は経営者の器ではない」と事業承継を忌避するケースも生じています。

このように、親族承継への意識低下は、現代社会の価値観の変化を反映した自然な流れといえます。

日本プロ経営者協会にお任せください

事業の将来性や経営環境への不安

事業の将来性や経営環境への不安は、後継者不足の主要な原因の一つです。

経営者自身が事業の先行きに確信を持てないため、後継者候補に事業を引き継がせることをためらってしまうからです。

また、バブル崩壊やリーマンショック、経済のグローバル化などにより、中小企業を取り巻く経営環境は厳しくなる一方で、特に近年はビジネスのIT化も進行しており、新しいビジネスモデルに対応できない中小企業が多くなっています。

業績の悪化や事業継続が困難となる可能性が高いことから、子どもはもちろん社内の役職員でも事業を引き継ぎたがらないケースもあります。

事業承継の準備不足

事業承継の準備不足は、後継者不足を招く大きな原因です。

事業承継には、経営知識の共有や株式・資産の整理、関係者との調整など、多くの工程が必要です。

準備不足から、経営者自身が「自分には無理だ」と感じ、承継そのものを断念してしまうケースが増えています。

中小企業庁の調査でも、承継準備が遅れた結果、親族や社員に引き継げず廃業を選ぶ中小企業が少なくありません。

事業承継は、経営者が元気なうちから役割分担や将来像を話し合うべきだと言えるでしょう。

後継者問題の解決策と対策

後継者問題の解決策と対策は、以下の通りです。

- 早期から事業承継の準備を進める

- 事業承継の専門家やコンサルタントに相談する

- 社内で後継者を育成する

- 事業承継のマッチング支援を利用する

- 事業承継・引継ぎ支援センターを活用する

- M&A(合併・買収)による事業承継を検討する

上記の解決策と対策について、詳しく解説していきます。

早期から事業承継の準備を進める

事業承継の準備は、経営者が健康で意欲的なうちから早期に開始すべきです。

なぜなら、後継者の育成や自社株の整理には、一般的に5年から10年もの長い歳月が必要だからです。

早すぎる準備というものはなく、逆に着手が遅れると、最悪の場合は廃業や親族間トラブルを招く要因となります。

| 準備の項目 | 早期に取り組むメリット | 遅れた場合のリスク |

| 後継者の教育 | 現場経験を積ませ、信頼を得られる | 経験不足のまま社長交代となる |

|---|---|---|

| 節税・資金 | 税制優遇制度を計画的に活用できる | 納税資金が不足し、経営を圧迫する |

| 関係者の理解 | 取引先や銀行の信頼を維持できる | 不安が広がり離職や取引停止を招く |

具体的には、親族承継であれば経営ノウハウの伝承と併せて、数年がかりで株価を下げて贈与税を抑えるといった長期的な節税対策が取れます。

また、社内に適任者がいない場合でも、十分な時間をかければM&Aなどの外部承継によって従業員の雇用を維持できるでしょう。

事業承継の専門家やコンサルタントに相談する

後継者問題で悩んでいる経営者の方は、事業承継コンサルタントや専門家に相談することで解決への道筋が見えてきます。

事業承継には法律や税務、財務など専門知識が必要で、経営者だけでは対応が困難だからです。

事業承継コンサルティング会社なら、各分野の専門家と連携したネットワークを活用して、総合的なサポートを提供してくれるでしょう。

これらの専門家は豊富な実績と経験を持ち、後継者育成から株式承継まで幅広い課題に対応できます。

後継者問題は専門家の力を借りることで、確実に解決への道筋を見つけることができるのです。

日本プロ経営者協会にご相談ください

社内で後継者を育成する

社内での後継者育成は、段階的な教育プログラムと十分な期間をかけることで、確実に次世代のリーダーを育てることが可能です。

主要部門でのローテーションでは、営業部門や財務、労務などの管理部門を経験させ、事業に関する専門的知識を身につけさせます。

次に経営幹部としての参画により、意思決定や対外的な交渉を任せて責任感を育成します。

最後に、経営者の直接指導による経営理念や経営ノウハウの伝授です。

社内での後継者育成は時間がかかりますが、自社の文化や業務プロセスを深く理解した経営者を育てることができる最も確実な方法といえるでしょう。

後継者の育成に関しては以下の記事もご覧ください。

事業承継のマッチング支援を利用する

後継者が見つからず廃業を検討しているのであれば、まずは事業承継のマッチング支援を利用することをおすすめします。

親族や社内に適任者がいなくても、外部から意欲あふれる起業家や企業を広く募ることができるからです。

第三者に引き継ぐことで、従業員の雇用や取引先との関係もそのまま守れる可能性が高まるでしょう。

| 支援の種類 | 相談先 | 特徴 |

| 公的支援 | 事業承継・引継ぎ支援センター | 全国に窓口があり、無料で専門的な相談が可能です |

|---|---|---|

| 民間サイト | M&Aプラットフォーム | 登録者数が多く、希望の条件で相手を探しやすくなります |

| 金融機関 | 提携している銀行や信金 | 資金面や経営状況を把握した上での支援を受けられます |

最近では、マッチング支援を通じて異業種から参入した若手経営者が、伝統ある企業の新しい魅力を引き出す事例も増えています。

専門家に間に入ってもらうことで、複雑な契約や条件交渉もスムーズに進みます。

事業承継・引継ぎ支援センターを利用する

「事業承継・引継ぎ支援センター」は、国が設置した公的な機関であり、専門知識を持つアドバイザーに無料で相談できます。

| 項目 | メリット |

| 相談の信頼性 | 国の委託事業であるため、中立公平な立場で助言を受けられます。 |

|---|---|

| 費用の負担 | 初回の相談からマッチングの支援まで、原則無料で利用可能です。 |

| ネットワーク | 全国47都道府県に設置されており、広域での相手探しができます。 |

| 専門性 | 弁護士や税理士といった専門家が実務的な課題を解決します。 |

多くの中小企業経営者が「身内に後継者がいない」という壁に突き当たりますが、センターでは親族外承継やM&Aといった多様な選択肢を提示してくれます。

具体的には、事業の現状分析から候補者のマッチング、さらには複雑な手続きの支援まで受けられる点が魅力といえます。

M&A(合併・買収)による事業承継

後継者がいない中小企業にとって、M&Aは最も現実的な解決策です。

M&A(合併・買収)とは、「Mergers and Acquisitions」の略語で、企業の合併と買収を意味する経営戦略の手法です。

| 項目 | 合併 | 買収 |

|---|---|---|

| 定義 | 2つ以上の企業が合併契約を締結し、新たな1つの企業を設立するプロセス | ある企業が他の企業の株式や資産を取得し、買収企業が支配する形態 |

| 企業の統合方法 | 複数の会社を1つに統合する手法 | M&Aを行う会社を存続させながら経営統合を行う手法 |

| 法人格の扱い | 法人格の消滅を伴う | 法人格の消滅を伴わない |

| 企業の存続 | 合併前の企業が消滅し、新たな企業が誕生 | 買収対象企業は存続する |

| 主な目的 | グループ内の組織再編、複数の子会社間での機能統合 | 事業規模の拡大、経営ノウハウの獲得、優秀な人材の確保 |

| 代表的な手法 | 吸収合併、新設合併 | 株式譲渡、事業譲渡、株式交換 |

| 権利義務の承継 | 消滅する売却側の権利義務の全てが買収側へ引き継がれる | 株主や経営者は変わるが、買収された企業の権利義務は基本的に維持 |

M&Aを活用することで、会社を第三者に譲渡し、経営陣を迎えて事業を存続させることが可能です。

これにより後継者不足による廃業を避けられ、創業者も清算時により多くの利益を得ることができます。

近年では金融機関のM&A部門が充実し、中小企業専門のM&A仲介会社も増えているため、満足のいくM&Aを行いやすい環境が整っています。

事業承継型M&Aの潜在市場規模は約6兆3000億円に上り、2035年まで需要が増加し続ける見通しです。

事業承継については以下の記事をご覧ください。

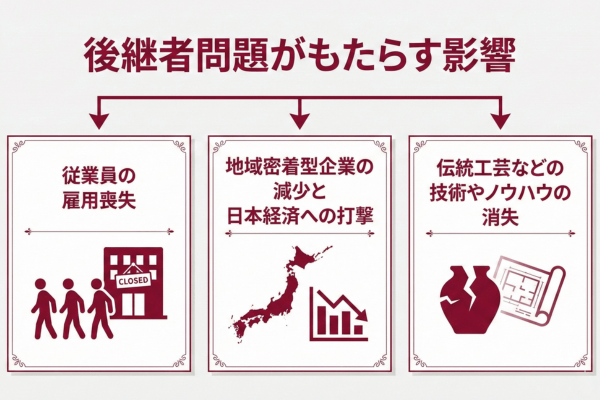

後継者問題がもたらす影響

後継者問題は、単に経営者個人の悩みにとどまらず、企業や地域社会全体に深刻な影響を及ぼします。

中でも大きいのが、雇用の喪失や地域経済の衰退、そして長年培われた技術やノウハウの消失です。

以下では、後継者問題がもたらす具体的な影響について、分かりやすく解説します。

従業員の雇用喪失

事業承継ができない場合、最も深刻なリスクは従業員の雇用喪失です。

雇用損失は個人の問題だけにとどまらず、地域経済の衰退につながる可能性も含まれている重大な問題です。

他にも、特定の企業でしか扱っていない品物が会社とともに消失することで、その製品に依存していた企業は必然的に別の提携先を探さなくてはなりません。

それに伴い、サービスの費用変更を余儀なくされたり、提携先が見つからない場合、サービスそのものが提供できなくなる可能性が生まれます。

その結果、業績の悪化による雇用人数の減少に発展する可能性が生まれますし、同じく廃業するリスクも発生し、雇用機会の損失が更に拡大することになります。

このように、地域の製造業や建設業、小売・サービス業が廃業することで、その地域の雇用機会が連鎖的に失われる可能性があるのです。

雇用損失は単に個人の問題ではなく、その家族の生活にも深刻な影響を与え、地域経済全体の衰退につながります。

地域密着型企業の減少と日本経済への打撃

地域密着型企業の減少は、日本経済の基盤を根底から揺るがす極めて深刻な問題です。

経営が黒字であっても後継者がいないという理由で廃業を選ぶ企業が急増しており、地域の雇用や長年培われた技術が失われ続けているからです。

例えば、地元を支える町工場が一つなくなるだけで、周辺の商店から活気が消えるだけでなく、日本の強みである部品供給網も分断されかねません。

さらに、身近な働く場所が失われれば若者の流出が加速し、私たちの暮らす地域社会そのものが維持できなくなる恐れもあります。

このように、後継者不足による企業の減少は、私たちの生活を脅かし、日本全体の経済活力を奪い去る深刻な打撃となります。

伝統工芸などの技術やノウハウの消失

事業承継ができない場合、長年かけて積み上げてきた技術やノウハウが完全に失われてしまいます。

具体的な例として、伝統工芸などを扱う業種では60代から70代の技術者に依存している企業が多く、その方々が引退すると難易度の高い案件に対応できなくなります。

その結果、会社のセールスポイントは恒久的に失われ、業績面に深刻な影響が発生してしまうでしょう。

また、職人の技能や地域に根ざしたサービスノウハウなど、企業が蓄積してきた無形資産も承継されないまま消失する恐れがあります。

このように、事業承継の失敗は単なる経営権の移譲問題ではなく、企業の競争力の源泉である技術そのものを失うリスクを抱えているのです。

後継者不足への対策に成功した事例

後継者不在で悩む経営者の皆様は、親族や従業員以外への「第三者承継」を検討することで、大切な会社を次世代へ繋げることができます。

外部から最適な人材を招けば、創業者の想いを守りつつ、専門的な経営視点による新たな成長が期待できるからです。

親族内での承継が難しい場合でも、無理に身内から後継者を探す必要はございません。

医薬品開発支援を行う株式会社ファルマの事例では、創業者が引退を前に、外部のプロ経営者へ事業を引き継ぐ決断をされました。

日本プロ経営者協会を通じて、理念に共感する人物を慎重に選定し、経営のバトンを渡しています。

就任した新社長は、社内コミュニケーションの改善や業務効率化を推進し、従業員と信頼を築きながら業績を伸ばすことに成功しました。

このように、第三者への承継は、会社と従業員の未来を守るための非常に前向きな選択肢と言えるでしょう。

日本プロ経営者協会には

1,800人以上の経営者候補が所属。

「どんな人に引き継がれるかわからない」という不安は不要です。

業種や企業文化に理解のある候補者と

何度も面談を重ね、

納得のいく後継者を選ぶことができます。

後継者問題に関するよくある質問

後継者問題に関するよくある質問をまとめました。

事業承継や後継者育成でお悩みの経営者の方、将来の企業存続について不安を抱えている方は、こちらもぜひ参考にしてください。

- 後継者問題に特に悩まされている業種にはどのようなものがありますか?

- 中小企業における後継者問題の現状や対策は?

- 事業承継と相続はどのような関係があり、どのように異なるのでしょうか?

後継者問題に特に悩まされている業種にはどのようなものがありますか?

建設業と製造業が最も深刻な後継者問題を抱えています。

その理由は、これらの業種が人手不足と技術継承の困難さという二重の課題に直面しているからです。

後継者難倒産の統計を見ると、建設業が全体の約2割を占めて最も多くなっており、製造業も同様に高い割合を示しています。

具体例として、製造業では少子高齢化の進行により若年層の労働力が減少し、熟練技術者の高齢化が進んでいます。

その結果、技術継承の遅れやノウハウの不足が顕著となり、事業承継が円滑に進まないケースが増加しています。

建設業においても、かつて日本の高度経済成長を支えた業種でありながら、時代の流れと共に徐々に規模の縮小を余儀なくされているという厳しい現実があります。

中小企業における後継者問題の現状や対策は?

中小企業の後継者不足は深刻ですが、早期の計画的準備やM&A活用により解決できます。

解決策として、まず60歳頃から事業承継の計画を立て、親族内での後継者育成を進めることが重要です。

それが困難な場合は、従業員からの選定や外部人材の登用、M&Aによる第三者承継という選択肢があります。

また、事業承継・引継ぎ支援センターなどの相談窓口を活用することで、専門的なサポートを受けられます。

後継者問題は早期の準備と多様な選択肢の検討により解決可能であり、企業存続のためには今すぐ行動を起こすことが必要です。

事業承継と相続はどのような関係があり、どのように異なるのでしょうか?

事業承継は「経営者の存命・死亡にかかわらず、後継者が事業を受け継ぐこと」であるのに対し、相続は「死亡した人の資産や負債などの財産を相続人が受け継ぐこと」です。

つまり、事業承継は生前でも可能ですが、相続は必ず死亡後に発生します。

| 項目 | 事業承継 | 相続 |

|---|---|---|

| 発生タイミング | 経営者の生死に関係なく実施可能 | 被相続人の死亡時のみ |

| 対象となるもの | 経営権、会社関連の資産・負債、知的財産 | 被相続人の全財産(現預金、不動産、借金等) |

| 後継者の範囲 | 親族以外でも可能(従業員、第三者) | 法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹) |

| 主な目的 | 企業の継続と発展 | 財産の公平な分配 |

法人の場合、経営者が亡くなっても会社自体は相続の対象になりません。

代わりに、経営者が持っていた株式を相続することで、事実上の会社の相続を行います。

一方、個人事業の場合は、事業に関する資産自体が相続の対象となります。

したがって、事業承継と相続は関連しながらも、目的や対象が明確に異なるため、それぞれに適した対策を講じることが重要です。

後継者不足の企業様へ私たちにできることがあります

日本では経営者の高齢化や後継者不足が深刻化し、多くの中小企業が事業承継の課題に直面しています。

一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、後継者問題や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。

JPCAは、プロ経営者の輩出とマッチングを通じて、企業の成長と持続的な発展を支援しています。

JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。

事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。

| 日本プロ経営者協会の概要 | |

|---|---|

| 名称 | 一般社団法人日本プロ経営者協会 |

| 設立日 | 2019年7月 |

| 活動内容 | プロ経営者によるセミナーの開催 企業への経営者の紹介 経営者に関する調査・研究 書籍の出版 |

| 代表理事 | 小野 俊法 堀江 大介 |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階 |

| URL | https://www.proceo.jp/ |

まとめ

2026年現在、日本の中小企業の50.1%が後継者不在という深刻な状況にあり、少子高齢化や親族内承継の減少、事業の将来性への不安などが主な原因となっています。

解決策として、社内での後継者育成、外部からの人材登用、M&Aによる事業承継、専門家への相談という4つの方法があり、それぞれの企業の状況に応じて最適な手法を選択することが重要です。

今回紹介した後継者問題の現状と解決策を参考に、まずは自社の状況を客観的に分析し、60歳頃から具体的な事業承継計画を立て始めましょう。

事業承継・引継ぎ支援センターや税理士、コンサルタントなどの専門家に早期に相談することで、最適な承継方法を見つけてください。