日本プロ経営者協会(JPCA)は、日本に数多くのプロ経営者を輩出するエコシステムを構築し、わが国を牽引するリーダーの輩出と事業承継問題の解決を目指し設立されました。

まだ日本にはプロ経営者が浸透しておらず、プロ経営者の働き方、プロ経営者になるためにどういったステップを進めばよいのか、求職ポジションにどれだけ出会えるのかという具体的な情報提供をしています。

また、具体的なプロ経営者案件として、事業承継の社長から直接オーダーいただいたものやファンドの投資先の社長としてプロ経営者のポジションをご紹介させていただいております。

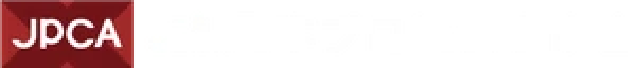

今回のイベントでは、学生起業からスタートし、外部資本を入れずに会社を育て、やがて個人で上場企業へのTOBを実行した経営者である、水口翼氏(株式会社fonfun 代表取締役社長)をお招きしました。

オーナー企業の経営と、上場企業経営という二つの立場を経験し、さらにM&A・投資を通じて数々の挑戦を重ねてきた水口氏。

その歩みから、M&Aの現場での意思決定、上場会社経営のリアル、そして今後の成長戦略について学んでいただけます。

1.イントロダクションとJPCAの紹介

堀江:水口さん、今起業家であり、上場会社の経営者でもあられます。

「上場し、なんとなんと個人でTOBした社長が語るM&Aと経営のリアル」ということで、オーナー・社長、同じだと思いますが、プロ経営者そのものではないですが、ある種オーナー社長と上場会社の経営と両方を見ておられる方だと思うので、ぜひその辺の内情を聞いていければと思います。

では早速中身に入っていきます。

水口さん、無理言って出ていただいていますので、録音録画禁止になりますのでお気を付けくださいませ。

ご質問があれば最後に質問コーナーがありますので、そこで聞いていただければと思います。

画面の下にQ&Aのボタンがあると思いますのでそこにどんどん書いていってください。

最後に質問をまとめて行うと忘れてしまいますので、気になることがあったら先に書いてもらえれば、後から選ばせていただきます。

ウェビナー中に何か配信トラブルがありましたら、チャットですね。Q&Aではなくチャット機能の全てのパネリストへお送りいただければ、スタッフが対応させていただきます。ということで始めさせていただきます。

最初にJPCA、日本プロ経営者協会のご紹介を簡単にさせていただいて、早速水口さんのプレゼンに入りたいと思います。

最後、Q&Aにしたいと思っています。

日本プロ経営者協会ですね。

日本のプロ経営者が活躍するエコシステムを作ろうということで立ち上がった団体でございます。小野、私、鈴木の3人で立ち上げた団体で、今2000人ほどの会員が集まった団体になります。

活動内容は大きく3つ行っておりまして、これ研修ウェビナーと書いていますけども、この場がまさにそうですね。

まだまだプロ経営者っていうのが一般的ではありませんので、そもそもプロ経営者というのはどういったものなのかという情報を発信させていただくような活動をしております。

2つ目が具体的にプロ経営者の案件紹介ということで、ファンドの投資家が社長の案件だったり、いろんな形で案件のご紹介をさせていただいております。

興味ある方はプロ経営者協会のフェイスブックグループがありますので、そこに入っていただければ、案件の概要が流れてきます。

興味ある方は手を挙げていただければ、NDAを結んだ上で詳細をご説明させていただくという流れになります。

フェイスブックグループがありますので「プロ経営者協会」と検索していただければ出てきますので、よろしくお願いします。こんな感じで、概要が分からない形で投稿して、興味があれば手を挙げていただくという形になります。

最後、サーチファンド機能と書いてあるんですけれども、サーチファンドそのものではないんですけども、サーチファンドの機能が一応プロ経営者協会にありますよという形ですね。

具体的には皆さんがお知り合いの経営者だったり、お仕事の関係で事業を承継したいというオーナー様にもし出会うことがあれば、協会に持ち込んでいただければ、協会側で投資をするファンドのマッチングをさせていただいて、持ち込んでいただいた方が経営をしていただいても結構ですし、プロ経営者協会にいる別の方に経営をお願いするということも可能です。

その時にマッチングが成功したら、そこの仲介フィーをお支払いしたり、ご自身が経営をやる場合は、その経営の報酬とストックオプションをお渡ししていくというような流れになります。

一部ですけども、既にプロ経営者協会経由でマッチングして、プロ経営者協会の方が経営をされて、エグジットしたものもいくつか結構事例が出てきました。

プロ経営者協会は世の中のファンド投資先の社長だったり、いろんなプロ経営者って意外とこう、ストックオプションだとかエクイティーの報酬をもらってなくて、結構給与的に、報酬的に厳しい案件も多いと認識してますんで、できるだけストックオプションを多めにお支払いして、起業するまではいかないが、相応のバックがあるモデルを設計していますんで、興味があれば是非挑戦いただければと思います。

堀江

堀江早速中身に入っていきたいと思います。

「上場会社を個人TOBした社長が語るM&Aと経営のリアル」ということで、ここで水口さんとバトンタッチしたいと思います。

水口社長、よろしくお願いします。

2.水口社長の自己紹介と起業の背景

水口社長:はい、よろしくお願いします。

株式会社fonfun、代表取締役の水口翼と申します。今日はよろしくお願いします。

まず簡単にちょっと自分の自己紹介をさせていただきます。

今ちょっと説明させていただいた通りですが、東証スタンダードに上場しているfonfunという会社を経営しております、水口です。

現在42歳です。

来週43歳になりますので1982年生まれです。

どんな会社を経営しているかということで、今個人でTOBということでご紹介いただいたんですが、実態としてはですね、私が学生時代、大学生の時に創業した100%オーナーの会社がありまして、サイブリッジという会社なんですが、こちらでグループ会社内でSPCを作ってですね、グループ内で私が100%オーナーなので、個人のお金と会社のお金って実質一体なんですけども、その投資ビークルを作ってですね、そこで実際は自己資金でTOBをしたということで、現在は100%オーナーのサイブリッジ社と上場会社であるfonfun、この2つを経営しているというのが私の今の状況です。

ちょっと説明が重複しちゃうんですが、元々東京都八王子出身で、大学一年生の時、中央に書いてあるんですが、青山学院大学在学中に一年生で同級生の女の子と学生結婚をしまして、子供ができたのをきっかけに私の分と妻の学費を二人分稼ぐために個人事業でホームページ制作から会社をスタートさせています。

学費を二人分稼ぐために外部資本を基本的には入れずに20年間真面目にコツコツ会社を経営してきたというのが私の背景です。

こんな感じですね。

知らないおじさんの若い頃の写真を見ても別に全然ピンとこないかもしれませんが、これは多分19歳の時で子供が生まれたぐらいの頃、長女のみやびちゃんと妻です。

最初は家で本当に仕事を始めました。

こんな感じですね。

お金がなかったので貯金5万円で八王子の家賃5万5000円の築50年ぐらいの平屋の家を借りて妻と一緒にここで家賃を払いながら自分で会社を作って仕事をしてきたという感じです。

大学在学中でいうと、19歳の時に学生結婚して子供が出来ました。

20歳の時は妻がお腹が大きかったので大学を一年間二人で休学して、私はお金を稼ぐことをして、二年生に入る21歳の時に個人事業としてホームページ制作を始めました。

一応青山学院大学、当時表参道、今もそうなんですけどあったので、学校近くにオフィスを借りれば学校にも行けるじゃないかと思って学校の近くにもオフィスを借りてそこで個人事業として始めたと。

22歳の時に一定程度お金が稼げるようになって、当時最低資本金特例というので資本金が1000万円なくても会社が作れるようになったはしりの頃だったので、資本金10万円で今のこの会社を作りました。

会社の形ではあるんですけれども、本当に貯金もお金もない状態で始めて、個人事業の一年目が本当に年収400万ちょいぐらいですね。

学費が二人分で200万くらいかかるので、個人事業の時はもう本当にお金稼いで400万円強で学費払って、生活がギリギリって感じです。

三年生の時は意外と儲かり始めて。

ホームページ制作なんですけど、年商1500万ぐらいですね。一年目で1500万ぐらいのお金が稼げて、その時は一人でやってたので、大学三年生で22歳で1500万。

時代が早かったっていうのもあるんですけど、まあまあ稼げていたのかなという感じです。

ここから徐々にホームページ制作からシステム開発、メディア事業とかいろいろ事業領域を広げて、会社を少しずつ大きくしてきたという感じです。

最初は本当に家族を養うためにコツコツ始めた会社なんですけども、まあ真面目にやってきた結果、子供が現在8人おりまして、22歳から3歳と今8人の子供がいて。

おそらく現役の東証に上場している社長だと、複数の奥さんがいるパターンだとちょっと例外もあるかもしれないんですけど、一人の奥さんで子供が8人というのは、東証現役社長だと一位なんじゃないかと。

時価総額はもうビリみたいな上場会社を最初TOBしてるんですが、子供の人数だけは一位だったんじゃないかなという感じです。

この辺は単純にプロフィールの紹介なんですけれど、何でわざわざ学生起業したのかっていうと、やっぱり家族養うためっていうのはもちろんあったんですけど、就職をする選択肢もあった中で、やっぱりどこかに就職をすると自分の意思決定じゃないところで誰かの意思決定でリストラされたりとか、給料が減ったりとかそういうリスクを誰かの資本の傘下でやると発生するなと、もし何か失敗をしたり、経営判断のミスがあっても、自分の意思決定をした結果それで貧乏になったり、不幸になったとしてもそれは納得感があるかなというのがあってですね、自分の意思決定でちゃんと自分で家族を食わしていくと。

仮に失敗しても自分の責任であるということを自覚しながらやりたいなと思って起業したというのが起業の背景としてはありました。

そんな感じでサイブリッジグループをちょっとずつ20年間ずっとやっているので、外部資本なしで100%オーナー経営を続けながらやっていて2023年、今から2年前に自己資金でTOBをしたというのが状況です。

多分皆さん今日参加されている方って、オーナー経営とか上場会社とか、多分色んなパターンの会社経営をご存知だと思うんですけど、100%オーナーの会社って当然会社の資産も含めて、全てオーナーのもの、株主のものだと思っているので、会社で仮に何かトラブルが起きても、問題が起きても、それってオーナーが飲み込めば基本的には何でもOK。

もちろん法律上問題がなければなんですけど。上場会社は基本的に少数株主がいて、私、今上場会社の株式は約65%持っているんですけども、少数株主がいて圧倒的筆頭株主だとしても、株主平等の原則に基づいて少数株主にも配慮した経営をしなきゃいけない。

透明性のある上場会社として、透明性のあるガバナンスとかコンプライアンス体制作らなきゃいけないっていうところで言うと、そういう2つの今両方の会社を経営することで、それぞれのメリットデメリット、善し悪しみたいなものは自覚もしていますし、逆に言うとオーナー経営で続けてきたからこそ、上場会社でやることのコンプライアンスとかの意味みたいなのは、日々すごい感じながら仕事をしているという状況です。

3.サイブリッジの歩みとグループ概要

サイブリッジ社、多分皆さんあんまりご存じじゃないと思うので、ちょっと簡単にささっと紹介をさせてください。

今、グループ会社は国内外で20社ぐらいあるような企業体になっています。

結構M&Aでも拡大してきた会社です。

海外でもグループ会社があって、ソフトウェア開発が今結構中心になっていて、日本で受けた仕事をベトナムのオフショア拠点で開発をするというような体制でやっています。

シンガポールとエストニアにもグループ会社を持っていて、シンガポールは普通に金融ビジネスも含めてメディアっぽいことをやっていたりとか、エストニアはご存知かもしれませんが、イーレジデンシーっていう電子申請でバーチャル住民票みたいなものを取ってオンラインで法人を作れたりするので、ちょっと実験的に作ってみたいなと思ってエストニア法人も持っています。

バングラディッシュ、中国、カンボジアとかにも以前グループ会社があったんですけども、こちらは既にオフショア拠点としては撤退したという感じです。

スマートフォンのアプリですとか、割と大手の仕事をサイブリッジ社やらせてもらっていて、すき家のアプリだったり、Z会さん、トヨタさんのタブレットのシステムとかそんなのをやってる会社です。

実はサイブリッジ社も結構ずっとM&Aをやってきています。

2010年、ちょっと一番下に書いてあるんですけども、2010年、28歳の時に初めて日本M&Aセンターさんから売上1億円ぐらい、売上の8割が大日本印刷さんみたいなホームページ制作会社を事業承継で買うっていうのを28歳の時に経験しています。

その時にM&A法人の運営を初めて経験してですね、その時にその会社はすごい一社の売上を大日本印刷さんに依存していたんですけど、サイブリッジ社からすると大日本印刷さんという大企業が事業ポートフォリオの中に加わるっていうので、すごい両者にとって相手、買われた会社からすると一社に依存していたのがサイブリッジグループに入ることによって経営が安定すると、こっちからするとすごい太いお客さんが作れるみたいなのがあってですね。

そこからM&Aっていいなと思って、いろんなM&Aをするようになりました。

左側で言うとMIXIさんから子会社を買わせてもらったり、デジタルプラスさんというのは、もともとはげん玉っていうポイントサイトで上場 していたんですけど、その上場をした時の事業であるげん玉を買収させてもらったりとか、トレンダーズ、これは古いんですけど、昔、経沢さんとはあちゅうさんがやってたキレナビっていうサイトがあったんですが、そういうのを買ったりとか、どちらかというと上場会社の中でセグメント的に注力領域になって切り離すような事業を比較的買わせてもらうみたいな経験をやっていました。

未上場とかスタートアップを投資したりとか、買収したりも結構やっていて。

ITじゃない変わり種でいうとKKベストセラーズっていう出版社、これとかも再生案件っぽい感じですかね。

ちょっと引き受けさせてもらって持っていたという感じです。

ITだけじゃなくて色々やってました。

なんとなく塾やったり、太陽光発電を結構早い時期にやったり、キノコの栽培やったり、飲食店をやってみたりと、いろんなことをやってました。

サイブリッジ、なぜ潰れずに仕事ができたかというと、家族を養うために元々作った会社で、私自身が何か会社を大きくしたいっていう大きなビジョンがあったわけではなくて、ちょっと下に3つ書いてあるんですけど、本当にどちらかというと家族を養うためにどうやったら潰れない会社を作れるか、安定的に経営が継続できる状態、持続可能性を作れるかっていうところで、儲かることよりも潰れないこと、売上よりも利益を優先して、利益よりもちゃんとキャッシュフローの方を優先して、入金よりも支払いを少なくみたいなそんなことをやってきたと。

結果的に会社は潰れずに回すことができたかなというところです。

家族養うために作った会社なので、私自身も家族が増えないと働く理由がないなと。

事業の数値目標ってもう皆さん経営とかやられてると思うんで、もう今年はこれ行くぞって言ってもなかなか達成できないと思うんですけど、事業っていろんな変数と外部要因があって、達成はなかなか難しいんですけど、子供の人数だけは妻との合意があれば産めるということで、子供は8人まで増えました。

プライベートの定量目標って書いてある通りなんですけど、経営の目標って外部要因があるんですけど、プライベートの定量目標なんか、マラソンで走るとかトライアスロンがとかって経営者の方も結構いますけど、ああいうのって本当努力だけなので、そういうプライベートの定量目標は結構好きでやってる感じです。

何やったかっていうと、プライベートにも目標が欲しいので、最初は全国の47都道府県の県庁の前で家族で写真を撮るってのを最初にやりました。

これ結構一年か一年半ぐらいで達成したんで、次は鉄道に全国乗ろうと。県庁巡りで結構鉄道に乗ったので、全国の鉄道2万7500キロですね。

これ10年くらいかかったんですけども、終点から終点まで乗るっていうのをやって達成しました。

これがコロナの前くらいで終わったんで、次は家族で海外に行こうっていうんで、家族旅行で44か国今回っていて。

なかなかちょっと子供たちが大きくなって、部活とかで一緒に行けないのでちょっと最近あんまり進捗してないんですけども、今はこちらを頑張っているというところです。

これだとなんかすごい乗り鉄みたいな感じになるんですけど、別に鉄道が好きだったわけじゃなくて、ただ目標が欲しかったから乗っただけなんですけど。

鉄道全国乗ったことでのメリットは、これ皆さん採用活動をする時にすごいこれはプラスですよって話なんですが、全国のどんな都市で生まれた人も鉄道に乗ったことがあって、その街に行ったことがあるので地元トークができるってことですね、これはめちゃくちゃアドバンテージになりました。

M&Aでも田舎の案件でも大体その街に行ったことがある。

高校とかって結構主要都市の付近にあったりするんで「その駅は乗り換えしました」みたいなトークができるようになったのは、結構経営にも繋がったりしてるんで、皆さんオススメです。

すいません、話が逸れました。

fonfunについてですね。

私が2年前にTOBしたfonfunなんですけれども、元々は97年創業で2002年に上場している銘柄です。

リモートメールと大きく書いてあるんですが、スマートフォンのはるか昔、ガラケーの時代に。

ガラケーの時代ってほんと120何文字とかしかメールが打てなくて、Cメールとか文字がすごい少なかったんですけど、その時代に長文のEメールがガラケーでも読めるっていうサービスが大ヒットしてですね。

当時はネットビレッジという社名だったんですが、そのサービスでIPOしたという会社です。

ピークで30万、月額300円で30万アカウントくらい持ってるようなガラケーの昔の会社ですね。

直近10年ぐらいはスマートフォンのショートメッセージの配信サービスみたいなのをやっている会社でした。

どっちもなかなか渋い事業というのもあって売上はここ10年ぐらい6億円で横ばい、利益も出たり出なかったりっていうので、社員も20名から30名ぐらいでまあ行ったり来たりっていう絵に描いたような小型の低迷してる上場会社でした。

先程のリモートメールも当然スマートフォンに会員もシフトしていって、ガラケーはもうサービス終了しているんで、今でも1億ぐらいは売り上げあるのかな。

ストックサービスってすごいなと思うんですけど、30万会員がいたサービスが今でもまだ数万人会員がいて収益を上げてくれてるんですが、残念ながら時価総額は15年くらい10億円ぐらいで低迷をしていました。

グロースじゃなくてスタンダード市場なので、スタンダード市場、東証のルールだと、今、流通株式時価総額10億円というのが上場廃止のラインになってます。

これ何かっていうと、大株主が持っている株は当然売買されないので、経営陣以外の市場で流通していると東証が判定する株式の時価総額が10億円、流通株式の時価総額が10億円ないと上場廃止ですよという基準の中で、そもそも全体の時価総額が10億円だったので、そのままでは上場廃止になるという状態の会社でした。

この会社を2年前に私が経営しているサイブリッジ社ですね、家族を養うために作った本当にファミリーカンパニーですね。

水口オーナーファミリーカンパニーのサイブリッジでTOBを発表したというところです。

これですね、株式公開買い付けってやつですね。

元々ちょっと15%分株式持っておりましたので、追加で約50%ぐらいの株式を7億8000万円の公開買い付けの金額で買い付けをしたという内容です。

4. M&Aと投資の歩み

なぜTOBをしたのかと。

なんでわざわざ自分でM&A、自分で会社やっているのにTOBをしたのかというところなんですが。

ちょっと一人語りで先に進めちゃいますけど、多分皆さんベンチャー投資とか株式投資とかやったこともある人もいれば、やったことない人もいるかなと思うのですが、難しいんですね。

投資は難しいです。

特にベンチャー投資とか小野さんとかもやられているかと思うんですけど、なんか繊密というかですね、本当に100個投資して1個イグジットしたらいいなとか、100個はちょっと言いすぎかな。

もうちょっと確度高いかもしれませんが、お金を出してお金がちゃんと現金化して返ってくるまでの時間軸がすごい長いし、当たるかもわからない。

株式投資も一緒で、上がるか下がるかしかないんですけど難しいなと。

私自身が会社を自分で作って、資本金10万円から始めてるんで、時価総額をつけて株式で資金調達するとかしたこともなかったんで、何かやっぱり日銭稼ぎの中でいうと、突然会社を作った人が「時価総額2億円です。1000万円、2000万円出してください」って言われて出すって、なかなかハードルもありましたし。

それでもなんかベンチャー投資ってこういうものかなと思って、結構投資もしてたんですけど、実態としては別に赤字のまま事業も立ち上がらないものとかいっぱいあって、これは難しいなと思ってました。

自分はもう毎日夜中まで働いてるのに、投資したベンチャー先の方が働いてないじゃんみたいなケースもまあまああってですね、なんだかなって思いながらやってました。

実際あのイグジット、IPOした銘柄とかももちろんあるんですけども、難しいなという中で、どうせ投資するんなら実は小さい上場会社の方がいいんじゃないかというのが30歳ちょいぐらいですね。

ちょっと小銭を持ち始めたぐらいの頃に思ってですね、そこから小さい上場会社、換金可能性もあって、まとまった金額を持っていれば銀行の担保価値すらもある未上場の会社で、何の裏付けも無いものよりも、上場会社でちっちゃい方がいいんじゃないかと思って投資を始めたというのがTOBにつながる所の一番入り口です。

最初何をやったかっていうと、知り合いのベンチャーの株主総会にまず行こうというような感じのコンセプトで、当時上場前からリブセンスさんとか仕事もさせてもらったりしたんですけど、そういう会社を買ったり、あとマーケットエンタープライズさんっていうリユースの会社さんですね。

この辺も上場前からベンチャー仲間とかで友達だったりして、こういう会社の株式を株式市場で買ったりしてました。

小型の株を買ってる中で、fonfunも株式を実は買ってたっていうのがあります。

なんでかっていうと、知り合いの社労士のおじさんが監査役だったからってのがfonfunを買ったきっかけです。

たまたま監査役をやってるミヤジマさんが監査役を務める上場会社に関心を持ち、株式を買って株主総会に行くっていうのが小型株を買う最初でした。

これが実はきっかけで、ミヤジマさんの顔を見に行こうと思って買ったfonfunだったんですけど、ちっちゃい上場会社って、株主総会に来る人って本当に数名しかいないんですね。

数名しかいない中で、わざわざ来たあの人誰だろうっていうんで、社長さんが声かけてくれてなぜか社外取締役になりました。

買ってから2年後ぐらいですかね。

なので皆さん今日参加されている方でも、上場会社の社外役員とか役員になってみたいって方もいらっしゃると思うんですけど、実際何がきっかけで上場会社の役員になれるか分からないので、株を買って総会行ってみるなんていうのも、もしかしたらキャリアパスとしてあり得るかもしれません。

fonfunの社外役員に32歳の時になりました。

これ、ちょっときっかけがあってちょっと端折って言うと、当時fonfun、2010年頃に会計の不祥事があって、大株主が光通信さんと武蔵野さんというところで拮抗していました。

光通信さんがプロキシーファイトを仕掛けるっていうタイミングがこの頃にあってですね、あの時に中立な社外役員も必要だと、光さんから派遣された社外役員、武蔵野さんから派遣された社外役員、中立な第三者の社外役員が必要だっていうので声がかかったっていうのがきっかけで、インターネットに詳しい人というカテゴリーで社外役員になりました。

なので実はTOBしてるんですけど、全く関係なかったわけじゃなくて、社外役員を実は10年くらい続けていた銘柄で、まさかの社外役員がTOBをするというのが歴史的には伝統のある銘柄になっています。

ベンチャー投資は難しいということで、実際上場会社の方がいいんじゃない?と思って買っていたんですけど、せっかく小さい上場会社の株を買っているなら、自分がやっているビジネスの提案をしたらいいんじゃないかと思って提案とかをするようなことを始めました。

これが35歳頃ですね。

あと大株主になってみたいので、今まではちょっと知り合いの銘柄買ってたんですけども、上位の大株主になれる銘柄をYahoo!ファイナンスで探して、時価総額が低い順に並べてここは大株主になれそうだっていうところをひたすらコツコツ買っていくっていうのをやっておりました。

ここに並んでいるような銘柄があるんですけれども、こういった銘柄で大量保有広告を出すと。

5%所有すると大量保有報告っていうのが出せるんですが、ちょっとそういうのをやってたりしておりました。

何か提案とかするんですけど、基本的にはですね、市場で株を買う人に対してですね、上場会社、子会社側ですね、わりとなんか本当に接触していいかどうか分かんないで、色々提案とかホームページリニューアルしませんかとか提案するんですけど、なかなか話を聞いてもらえなくて。

世の中って世知辛いなと。

株主で会社を応援しようと思って「IRサイトリニューアルしませんか?」って提案をしているのに、意外と話聞いてもらえないんだなと寂しかったです。

シンプルに寂しかったです。

大株主になったぐらいじゃ、会社は話を聞いてもらえないんだなと思ってですね。

悔しかったので筆頭株主とか主要株主、その上場会社の株を10%以上所有すると、主要株主っていうカテゴリーにランクアップするんですけど、10%以上を所有する主要株主とか筆頭株主になって株主提案をしたら話を聞いてくれるんじゃないかと思ってですね。

ここに書いてある小型の株ですね。

協和コンサルタント、これ20%ぐらい買って筆頭株主になりました。

エコノス っていうのは、北海道のアンビシャスの会社ですね。

最近ハードオフさんがTOBしてそっちにTOBされてしまったんですけど。

あと川上塗料 っていう銘柄とか、これも今も28%ぐらい持って筆頭株主なんですけど、こういうところに株主提案みたいなことをしてました。

でも残念ながら筆頭株主になっても、あんまりうちの提案は受け入れてもらえませんでした。

提案っていってもアクティビスト風な話じゃなくて、普通に「もっと株価が上がるように配当を出しませんか?」とか「良かったらホームページもうちょっと綺麗にしませんか?」とか「株主向けにメルマガ出しませんか?」とか、そういうのを普通に知り合いにカジュアルなトークしに行くぐらいだったんで、だから弱かったのかなと今となっては思ってますが、まあそんなこともやってますって今までの話ですね。

株式市場で株を買ってたんですが、第三者割当増資というのも上場会社に対して経験をしてみました。

これ、シンワワイズホールディングスっていうアートオークションで一応唯一上場してる銘柄で、この辺は上場会社への第三者割当増資というので入りました。

ここでの気づきというと、市場で買うとあんまり話を聞いてくれないんですけど、第三者割当増資だと当たり前なんですけど、会社から要請されて、会社にお金も入るので、意外とちゃんとコミュニケーションが取れて関係構築できるんだなと。

シンワさんはライブオークションのシステムのお仕事とかも貰ったりしてですね。

一応このLizですね 、国内の最高落札額23億円というのが何年か前にあったんですけど、これのビッディング のシステムとかはサイブリッジで作らせてもらってたいう感じです。

こんなことをしてるうちに市場で時価総額が低い会社は何で低いままなのかというのがだんだん分かってきたと。

最初は何も考えずに、ただ価値が低いということだと思ってたんですけど、時価総額の低い上場会社は上場会社として時価総額が低いままの状態を続けてる理由があるなと。

IRの発信だったり、業績が上がらなかったり、マーケットからも気付かれていなかったり、事業そのものが低迷していたり。

でもそれを改善する気がない状態で経営を続けたり、そういうのが時価総額の低い上場会社なんだなというのが投資をしているうちに気付いたと。

そんなタイミングで東証が市場再編を行いまして、プライムで言うとまさに流通株式時価総額100億円に満たない会社は上場廃止、スタンダードで言うと同じく10億円に満たない会社は上場廃止、グロス市場だとちょっとルール変わっちゃったんで今100億になりましたが、40億円いってない会社は上場廃止というのが出てきてなるほどと。

東証もやっぱりダメな子達はダメだと思ってたんだなと思ってですね。その後にやったのが株価が低い銘柄でアクティビスト風なことをちょっとやっておりました。

で、これ光陽社さんという印刷会社さん なんですけど、PBRが1倍割れの状態で、こんな期間中だったんですけど、MBOを発表していて、元々私この会社4.9%くらい持ってたので、TOBを発表された時に更に買い進めて5%を超えて大量保有報告書に保有目的って自由作文が出来る欄があるんですけど、そこにPBRが1倍割れでのTOBは反対であると発表して、これ最終的にこの後光陽社さん、MBO、TOBが失敗になるというような、ちょっと早い時期にちょっと個人でアクティビストをやっていくという感じです。

同じ感じで不祥事上場会社とか、経験争い銘柄とか買ったりして、株主総会に行ってですね、株主総会だったり、株主総会の手前でプレスリリースを会社に送ったり、公開質問状を出したりしてですね、不祥事は問題があるんじゃございませんかというようなことをやっていたところ、日経新聞さんで物言う個人投資家として取り上げられました。

さっき言った光陽社さんっていう銘柄は最終的にTOBが失敗。

私以外にもう一人その後買い進めて会社のTOBに反対した方がいて、結果的にTOBが失敗になるんですけども、まあそんな感じで取り上げられました。

5.裁判での敗北とTOB決断の理由

なかなか私のTOBの話に行かなくて申し訳ないんですけど、個人投資家として取り上げられましたと。

次にもう1個エポックメーキングになった事件というか出来事がありまして、これが一番TOBに繋がっていくんですけど、市場で日本テレコムさん、今ReYuuさんというところに社名変わって 、お知り合いがいる人ももしかしたら今日もいるかもしれないんですけど、市場で私40%株を買ったんですね。

上場会社の株を市場で40%ー買うっていうのもなかなかすごい結構コツコツ時間がいることなんですけど、毎週大量保有で1%ずつ株式を増加させるような感じで買ったんですけど、結果的に経営陣ほぼ株持ってなかったんですが、40%買い進めてる水口さんを警戒して、警戒してというのもあったのかな。

大規模増資っていうのが行われて、希薄化率200%ぐらいなんで、私の持ってた40%の株式が20%ぐらいまで薄まって別の上場会社さんが逆に40%のシェアを持ってその連結子会社に入りますみたいなことが起きました。

私としてはこの会社の企業価値を上げられると思って株を買って提案とか改善とかをやろうと思ってたんですけど、結果的にはシェアが薄まってですね、

その後株価も低迷するみたいなことがあって、この大規模増資に対して増資の差し止め裁判をやりました。

その会社の増資、本当に必要なんですか?っていう論点も含めて。結果的には大阪地裁と大阪高裁で争ったんですけどこの裁判負けて。

経営陣が企業価値を上げるために資金需要があって増資をするので、40%持っている大株主の水口さんであっても、いらないと言ったところで経営陣が資金が必要だと言うのであれば差し止めにはならないと言うのが日本の主要目的ルールっていう判例があって、何が主要目的かわかんないっていうあれなんですけど、それで負けまして。

40%株持ってたのに株を持ってない経営陣の意思決定の方が優先されるし裁判でも負けるんだなと思って。

自分がオーナー経営で、自分がゼロから会社を作ってきてリスクを取った人が本来会社の所有者だと思っていたんですけど、実際に日本のマーケットにおける判例とか判断とか手順とか経験争いのその段取りで言うと負けると。

会社の40%の株主でさえも意見が通らないんだなと思って、自分がやるのであれば、ちゃんと過半数の株式を取得した上で、ちゃんと会社の企業価値を高めたいなと思ってfonfunのTOBをしたと。

ちょっと前置きが長くなったんですけど、裁判で負けたりとかいろんな経験を経て自分でやるならちゃんとリスクを取って、自分自身がこの会社の最大の株主になって他の人に文句を言わせずに仕事をやり遂げるためにはTOBをする必要があるなと思ってTOBを行いました。

なんかごちゃごちゃ書いてあるんですけども、時価総額10億円の会社だったので、そもそも上場廃止になるかもしれない会社に対して、自己資金で誰かのお金を預かってやる選択肢ももしかしたらあったかもしれないですけど、これ溶かすかもしれないし、上場廃止になったらそんな大きなお金責任取れんなと思って。

もともとサイブリッジで手元資金もあったので、元々持ってた15%過去に取得しているんですけど、これが2億円ぐらいで、TOBでの買い付け資金というのが7億8000万プラスTOB資金というか、手数料とかはあるんですけど、

8億円強ですね。

なので時価総額10億円の上場廃止になるかもしれなかった銘柄を、リスクを取ってプレミアムで15億ぐらいの時価総額でTOBをしたので、トータルで言うと10億円かけて10億円の上場会社、時価総額10億円の上場会社を買うのに10億円かけてTOBをしましたという感じです。

冒頭の説明と同じになるんですけど、なんやかんやいろんな後のアクティビスト風なこともやった結果、外部株主としてガバナンスとかコンプライアンスとか、上場会社の取締役会のあるべき姿とか、散々株主提案をしてたわけですね。

経営陣に対して小型株でプレッシャーかけたりしてたので、そこはめちゃくちゃ今意識をして、100%オーナーのサイブリッジ、上場会社であるべき姿、やらなければいけないことをしっかりやりながら、今両方の会社をちゃんと自分の中でも線引きをしてやってるっていうのが現況です。

6. fonfunへの挑戦

TOB後に何をしたか。

これ結構皆さんのPMIとか、まさにそうですね。

上場会社もPMIですね。

fonfunは30名の会社だったので、まず社員に会社の状況とかコンディションを説明しました。

上場会社とはいえ、従業員は若い女の子も多くてですね、会社のことをよく分かってないし、何で上場してるかもよく分かってないし、そもそも上場会社が何かもよく分かってなかったんで、一応乃木坂に例えたら分かりやすいだろうと思ってですね。

乃木坂が一軍、日向坂が二軍、櫻坂が新興市場ってことでプライム・スタンダード・グロスをこれになぞらえて説明しました。

日向坂というかスタンダードは二軍ですよという説明を当時して、我々は二軍で頑張ってますよということを言いました。

で、プレミアム乗っけたんで、時価総額が15億ぐらいになってたんですけど、二年前、東証上場会社が3900社ある中で下から79番目でした。

ちなみにTOBする前は時価総額10億だったんで、下から20番目ぐらいだったかな。

AKB、別に私ファンでもなんでもないですけど、AKBに例えてランクが低い会社は退場しなきゃいけないルールになってるんで、このままだったらこの会社は退場というか、上場廃止ですという説明をみんなにしました。

これ、右上が偏差値29って書いてあるんですけど、上場会社は今ちょっとグロースからスタンダードに下がってくる会社もあるんで、もはや今はスタンダードは三軍だと思って経営してるんですが、スタンダードの平均時価総額は150億円。

平均の10分の1の時価総額であり、東証全体の標準偏差で見ると偏差値は29のFランですよと。

なのでビリギャルみたいに頑張らなきゃなりませんという話をみんなにした上で、毎日笹塚 のfonfunに一応当時10時出社の会社で9時ぐらいから社員パラパラ来るんで、家から近いこともあって、朝8時半ぐらいで社員よりも一応一番とか二番とかで出社をして、夜は労働法関係ないんで、夜11時12時ぐらいまで働いて、一緒に同じ釜の飯を食う。

これ多分結構皆さんもPMIで重要だと思うんですけど、同じ釜の飯を食うというか、働く姿をちゃんと見せるというのはすごい大事なことだと思っていて、出社してサイブリッジの方はもうちょっとほったらかしてですね。

オーナー経営なので別にいいってほったらかして、笹塚のfonfunに出社して、30人のメンバーなんでリモートワークOKだったんですけど全員出社にして、新しい社長の考え方とか仕事の進め方とか、そういうのをちゃんと一緒にやる、会議とかにも全部じゃないけどほぼほぼ出て仕事の進め方とかやり方を改善していくみたいなことをやってました。

当たり前なんですけど、新しい経営者が入って当事者として社長が働いてるんで、考え方が合わない人も当然いると。

それはもう構わんと。

考え方が合わない人はむしろ辞めて早く人を入れ替えていった方が良いってのもあって、基本的にはそこを引き止めたりせずにですね、新しいやり方についてこれる人がちゃんとついて会社を良くしていきましょうというスタイルでやってました。

株式市場に対しては新しい中期経営計画をプロジェクトフェニックスという名前で出してですね、こちらをTOBしてから3ヶ月後ですかね、100日プランっていうところのギリギリ最後ぐらいのところで、中期経営計画をちゃんと社内にも社外にも出して成長しますと言い出しました。

fonfunってすごい中国の社名っぽいんですけど、元々2007年ぐらいに社名変更しているのかな、当時中国関連だと株価が上がるバブルがあって。

前の前の経営陣なんですけど、ちょっと中国進出したり、中国感を出すためにfonfunという社名に変えて、元々法王の中国語読みがフォンファンらしいんですけど、それになぞらえてプロジェクトフェニックスという中期経営計画を出しました。

でサイブリッジでまた再成長しますよっていうことを公開して、エンジニアITの会社だったんですけど、エンジニアが3名しかいなかったので、エンジニアを100名にして、ちゃんとITの会社として生まれ変わりますと。

時価総額はずっと10億でしたけど100億まで上げますと。

売上もずっと6億でしたけど、連結売上のEBITDA 4億まで2年半でやりますというのを宣言した中期経営計画を出しました。

上場会社なんで100億目指してもしゃあないよねっていうのがあってですね、これは第一フェーズであるということで、中期経営計画第一弾は100億を目指しますというのをTOBしてすぐに公開しましたということですね。

すいません、トークが長いんですが、あと15ページぐらいだそうです。

TOBした後に私が他にやったことで言うと、ちょっと上から左から順番に行くとTOBで経営体制が変わりました。

私の役員報酬は0円です。

未だに0円でやってて、今3年目ですけど、役員報酬0円です。

100億目指すので、100億円を達成できたら行使できるっていうストックオプションを発行しました。

左下、上場来初配当なんですが、元々ずっと業績が悪かったんで、ちょっと専門家も多いと思うんですけど、分配可能額が元々マイナスだったんですね。

なので会社法上、配当ができない状態だったんですよ。

配当はやりますっていう風にずっと留保とかには出してたんですけど、配当が会計上テクニカルにはできない状態だったんですが、ここ何年かようやく経営改革で黒字になったので、上場してから初めて会計上も配当できる状態になったんで、一回初配当をやりました。

あと、株式譲渡で社員と社員の子供に株式を無償譲渡するっていうのをやりました。

会社から渡すと課税所得になるんで、私の持ってるサイブリッジの方ですね。

サイブリッジの方からfonfunの社員と社員の子供、それからサイブリッジの社員と社員の子供達に100株ずつ無償配布することで、課税発生しないようにやりました。

子供いっぱいいるんで、子供たちにも株とか配って、これで企業価値100億、1000億になった時に、子供達が20歳になって証券口座に300万円とか400万円とかなってたらめちゃくちゃいいなと思って子供たちに株を配ってます。

あと株式分割とかもやりました。

子供に株を配る取り組みはですね、テレビ朝日さんが取り上げてくれてテレビとかにも出ましたという感じです。

fonfunの中で何をやったかというと、M&Aを8件実行してます。

元々既存事業がなかなか成長性がなくて横ばいだったこともあって、今の事業を改善させたところでマーケットから評価されないので、もうM&Aで拡大するってことを中期計画の中で謳っていて、8件ほどM&Aをしております。

次のページの方が分かりやすいんですけど、上場会社なのでやっぱり予実管理がすごい重要で、業績予想の下方修正とかなるべくないように、元々fonfunがやってたビジネスがSaasとかストック型が元々の事業であったので、枯れたSaasとかですね。

右側に書いてあるストック型ビジネスっていうのがSaas系のサービスなんですけど、皆さんが多分聞いたこともないようなSaasが結構あるんですが、そういうのを買っているのと、あとエンジニア派遣のSESですね。

ビジネスとしてはそんなに付加価値はないんですけれども、予実は人数に合わせて増えていくっていうのもあって、そういったビジネスを買ってます。

こういうのを8件やってます。

1社は東京プロマーケットに上場してた会社もですね、

上場廃止になった後に再生案件が出たりするので、EBITDAマルチプルで言うと大体3から4くらいを目標に5倍ぐらいの範囲内で買って、のれん10年で引いて営業利益貢献もするようなものを買ってるという感じです。

基本的には買収の方針は赤字事業は買わない、元々インターネット関連の会社なので、インターネット関連の領域でのM&Aしかしない、のれん分けしないようなもので、営利貢献がちゃんとある。

イファースに移行することでのれんの問題解消もあったりとかあるんですけど、イファース移行するのも、遡ってイファース対応の監査コストのかかってくるので、小さい上場会社だとイファース移行もPLインパクトが結構でかいので、日本会計基準の中でちゃんと営利貢献あるようなものをやってます。

EBITDAマルチプルは3から5倍ぐらいで買いたい。

のれんは10年なんで利益出ますよねっていう話です。

元々手元資金が潤沢なわけでもなくて、純資産6億とかの会社だったので、借入がメインなので銀行から調達10億円ぐらいしてM&Aをしてます。

銀行にfonfunの信用力もあるんですけど、対象事業の事業計画の中でもキャッシュフロー、そこから生まれるキャッシュフローでも十分返済できますっていう計画で出せるような手堅い事業をM&Aしてますと。

予実管理がしやすいってのはさっき言った通りです。不適当合併の軽微基準に触れないことっていうのがちょっとこれマニアックな話なんですけど、不適当合併の軽微基準というのが裏口上場規制と言われているもので。

日本ではアメリカで言うところのバックドアリスティング、裏口上場は基本的に認められてません。

上場会社が買収した会社が実態として上場会社を乗っ取ってしまうこと。

これ裏口上場なんですけど。

私の場合勘違いされるんですけど、上場会社をちゃんとM&Aしてるんで裏口上場ではありません。

裏口上場規制っていうのが一応東証の基準ではあって、東証さん当然外部から株主でIPO審査に入ってるんで、そういうのもちゃんと点検されるよなっていうのは思っていたところではあるので、元々のfonfunの売上高、経常利益、総資産。そうした元々のfonfunの規模を上回るM&Aをすると不適当合併の軽微基準に触れるので、元々の売上6億円、総資産が10億、経常利益が4000万。

これ以下のM&Aを積み重ねてどうにか業績を上げてきました。

こんな状況です。

マニアックなんですけど、企業再編とか結構好きな方もいらっしゃると思うんですけど、単体決算でした、M&Aで3社買ってるんですけど、四半期のうちに合併すれば単独決算のままいけるんですけど、決算期超えると連結決算に移行しなきゃいけなくて、連結決算に移行すると監査報酬が上がるって言われたんで、買収してから2ヶ月以内のところで3社を吸収合併するっていうのもやりました。

これ大変でした。

何が大変って、就業規則をマージさせるのがすごい大変で、皆さんも多分経験あると思うんですけどバラバラなんですよね。

あれを不利益変更のないようにっていうのが結構大変でした。

さんざんM&A私も結構たくさん言ってきたんですけど、いよいよですね、7件目としてM&A仲介会社は持分法適用にしました。

これ結構知ってる方もいらっしゃるかもしれませんし、今日ちょっと参加者にもしかしたらM&ADX のメンバーもいるかもしんないんですけど、M&ADXというですね、代表が元々公認会計士のM&A仲介会社、これをfonfunの持分法適用会社にしております。

将来、連結子会社化も想定してますという感じで、M&A仲介会社をグループに入れています。

画像がガチガチなんですが、昔タクシーCMもやってたりしました。

この会社ですね、何かっていうとM&A支援機関登録制度で経済産業大臣から怒られまして、日本で唯一取り消しを食らった会社 なんですが、ちょっとこれ話をするとまたこれで小一時間になるのでちょっと割愛するんですけども、不適切な買い手さんと知りながら仲介をしたのではないかというところで、善管注意義務違反であるということで取り消しを食らったんですが、まあちょっと不祥事を起こしてしまった仲介会社をグループに入れて。

でも問題があったものの、元々すごい良い会社でたくさんのM&A実績もある会社です。

知名度もあると認識していて、この会社ちゃんと上場会社のコンプライアンスとガバナンスの体制の中できちんと再建をすることができれば、fonfunのグループの中でもすごい重要な今後の成長のピースになるなというのがあって、元々の社長が副社長になって、私が代表取締役社長に就任をして、今まさにfonfunの経営もやってるんですけど、同時に今M&ADXの方も経営再建というか、この取り消しを食らった支援機関登録制度でもう一回、8ヶ月経過すると再申請ができるので、今目下これを再申請するためにですね、社内体制の立て直しみたいなことをやってます。書いてある通りですね。

M&Aに関係する方も結構多いと思うんで、M&ADXのことを知ってくれている方もいると思うんですが、絶賛M&ADX、元々良い会社なんですけど今頑張っておりますので是非色々お仕事お待ちしています。M&ADXの話はここでちょっと飛ばします。

TOB後に業績と株価はどうなったかっていう話で言うとこんな感じです。

元々TOB前6億だったんですけど、今期一応現時点で19億800万円業績予想ですね。

M&Aを繰り返したことで拡大をしています。

営業利益も元々ほぼなかった会社なんですが、TOB後、今期着地が2億くらいの営業利益が出せる会社になりました。

EBITDAで言うと4億目標にしていて、現時点で3億8000万ぐらいまで、公開もしてるんですけどなってますので、連結売上20億、それからEBITDA 4億というのはもうM&Aを1件二件やれば達成できる水準かなというところです。

TOBしてから株価どんな推移をしたかというと、ちょっとざっと書いてあるんですが、TOBをしてから10億だった株価がワンタッチ、10ヶ月で5倍ですね、49億円ぐらいまでいきました。一回。

これはでも瞬間風速でした。

で、10ヶ月で中経出して期待値で上がりました。

その後ちょっと一年ぐらい低迷してたんですが、最近また業績予想の上方修正もろもろ出してですね、ちょうど一週間か二週間ぐらい前、まあこれもワンタッチなんですけど70億円ぐらいまでいって、今ちょっと50億円くらいという感じです。

中期経営計画に関して言うと、こんな感じですね。エンジニアも達成、M&Aでエンジニア数増えたので売上も達成見込み、ちょっと時価総額だけがちょっと未達だなと。

エンジニアを増やす、業績を上げるは経営者の経営努力で上げられるんですが、時価総額だけはマーケットが決めるので自分ではコントロールできない部分なんで、ここはちょっともっとちゃんと期待値も含めてですね、fonfun買いたいと思う人を増やしていかないといけないなと思ってますが、中経はほぼ達成できるかなというところです。

結局金融商品なんで、事業で成果を出してもですね、金融商品、時価総額という意味でいうと、知られた上でさらにみんなが欲しいと思う状態にならなきゃいけないんで、まずは名前を皆さんにも知ってもらいたいという風に思ってます。

fonfunです。言いづらい。営業電話すごくしづらいんですよ。

相手からめちゃくちゃ聞き直される。社名変えたいなと思ってます。

Q&Aセッション(質疑応答)

水口社長、ありがとうございました。

なかなか外で聞ける話じゃなくて、すごくなんか楽しく聞かせていただきました。

じゃあちょっと時間も限られてますんで、事前にいただいた質問と、今少し質問をいただいてるんで、ざざっと質問に回答していきたいと思います。

プレゼンの中で解消できた質問は飛ばしながら進みたいと思います。

Q.株式会社fonfunさんの役員や社員は買収時、TOBどんな反応でしたか?

水口社長:はい、これですね。

これもせっかく皆さんプロ経営者さんも含めてなんですけど、これ実はですね、TOBの期間中に元社長が病気で亡くなられてるんですね。

創業者は実はもういなくて、雇われ社長みたいな方が社長をやられてたんですけど、TOB期間中に亡くなってて。

結構TOB期間中に現役代表取締役が亡くなるのも結構東証では初事例だったようでTOBの期間を延長したりとか、これもちょっと色々マニアックな事務手続きがあるんですけどっていうのもあってですね、これ多分結構皆さんプロ経営者やられていると経験あると思うんですけど、どっちを見たらいいか分かんなくなる問題。

創業者がいます、会長だけどまだ会長いたりしたら社長で入ってもなんかこっちみんな見ちゃうみたいな問題が結果論なんですけど、社長が亡くなられたことでなかったっていうのもあって、基本的には皆さんも最初から水口体制でいきましょうっていうので話を聞いてくれたっていうのがありました。

Q.人事や事業報酬の変更で社内的な抵抗や反発があったのか。あった場合、どう克服したのか?

水口社長:はい、反発はあんまりなかったです。

これも正直すいません、悪口じゃないです。

そして皆さん勘違いしないでほしいんですが、fonfunですね、筆頭株主が元々武蔵野さんというところでした。

武蔵野さんって小山昇さんという方が元々書籍とかをたくさん出していて、ビックモーターさんの事件とか含めて黒革の手帳とかで研修される会社さんで。

元々fonfunは武蔵野さんが筆頭株主で、武蔵野さんの研修エッセンスを取り入れてたので、基本的には手帳で唱和をするみたいなカルチャーがあって、今はもうちょっとそういうカルチャー変えちゃったんですけど。

基本的には上が言ったことには従うというカルチャーが実は根付いている会社だったので、経営陣が変わっても上の言うことはちゃんと聞くっていうカルチャーがあって、逆に指示をしないと会社が変化していく中ではなかなか皆さん指示がないと動けなかった部分もあるんですが、実はその辺のハレーションはほとんどなかったです。

Q.各社色々買収までやられたと思いますが、シナジーをどう考えたりしましたか。

水口社長:これはちょっとヤフー掲示板に書かないでほしいんですけど、基本シナジーって幻想だと思ってるんで。

シナジーはもちろんある前提でやってますよ。

これはシナジーあるぞと思って信じてやってますけど、幻想だと思ってるんで。

なかったとしてもきちんと収益が上がったり成長するってことを大前提でやってます。

もしもシナジー取れたらもうラッキーぐらいの感覚でいます。

じゃあシナジーがなくても投資妙味があるものしか買わないですね。

Q.コングロマリットを実行していく上で、ポートフォリオ形成の中心、一番のコアと、その中で3つぐらいをどう考えて進めていったのか。

これ意味分かりますか?ちょっと私は分からなくて。

水口社長:意識的にコングロマリットしたというか。

コングロマリットの定義ってちょっとすいません、ウィキペディア見ないと分かんないですけど、自分がどっちかというと事業ポートフォリオを分散させてきただけなんですよね。

潰れない会社にするために収益キャッシュ事業を複数作るっていう結果、コングロマリット風になってるだけなんで、そこを別にコアは何も意識してない感じです。

今、投資妙味があるというか、いいと思う事業を複数保有してる。

水口社長:そうですね、こういう感じで言うからファンドとか投資家だって皆から言われてしまうんですけど。

M&Aによるロールアップ先をどう選定して、その後のPMIを実行したかということですが、ロールアップっていう感覚ではないですね。

水口社長:そうですね。

一応IT領域とかSaasとSESで今はロールアップをしているっていう状況なので、基本的にはそこである程度フレームワークみたいなのとか、PMI実行しやすいような状況を作ってます。

fonfunの事業の話で言うと、あんまりその属人性がないようなビジネスをなるべく買うようにしていて。

何でかというとfonfun自体がPLもすごくちっちゃいので、例えばPMI人材、年収1000万、1500万の人を採用するだけで、営利2億の会社にとってそれって10%のコスト、コストというか費用になってくるので、なるべく同一の人員でもPMI実行できるような類似性とか関連性のあるSaasとかSES、拡張できるようなものを買収してるっていうのはあります。

Q.最後はプライベートに関する質問なんですけど、どうやって時間捻出してますか?

水口社長:朝は幼稚園に朝子供を送ってぐらいしかできないんですよね。

今はもう働いてしまってるので、むしろ悔しいです。

本当は本業は子育てで仕事が副業なんですけど、お金ももらってないですし、作り出せてないですね。

でも土日はほとんどあんまり仕事はしないで、子供達と出かけたりとかしてます。

事前に頂いた質問が以上で、今頂いた質問なんですけど、最後にふさわしい質問ですね。

Q.今のモチベーションの源泉など、更なる子作りなのか、時価総額何兆を目指すぞ、みたいな話なのか、海外移住とかありますか?

水口社長:自分元々ですね、家族養うために働いてたんで、モチベーションとか言うの大嫌いだったんですよ。

モチベーションで家族食わせられないだろうって思って仕事をしてたんで。

モチベーションとか言うのはあれなんですけど、今はですね、自分はやっぱり知的好奇心というか知識欲求ですね、新しいジャンルとか新しいビジネスにチャレンジすると、そこって自分がまだ踏み入れてない、知らなかった事を知れるじゃないですか。

ビジネスでリスク取ってるんで、それだけ真剣になれるんで。

なので今はより会社を大きくすることで、より時価総額が上がれば、それだけエクイティーファイナンスでより大きなM&Aができるので、より大きな資金調達余力を持ってより大きなビジネスを買って、それで自分の知らない領域の事業とかやったことないこと、TOBとかもマジでやったことある人がほとんどいないじゃないですか。

なのでめちゃくちゃすごい何て言うか生き字引だなと。

そういうのがモチベーションです。

子供もそうなんですけど、まだここにない出会いじゃないですか。

新しい子供が増えるって。すごい新しい。M&Aと一緒ですよ。こういうのを源泉でやってます。

9人目、楽しみにしてます(笑)

ということでざっとこれで質問を回答できたと思いますんで、是非水口さんの株買ってくださいと言える立場じゃないと思いますけど「ふさふさ」だけ覚えていただいてですね。

水口社長:はい、スマートフォンで「ふさふさ」って入れたら、ボタンが出てくると思うので。【ふさふさ(証券コード2323)】

堀江:ちょっと考えて頂ければと思います。

プロ経営者協会ですね。水口さんのようなすごく面白い経営者を沢山ご紹介していこうと思います。

プロ経営者になりたい方はプロ経営者の案件、フェイスブックグループに入っていただければ出会えますんで、今日初めてこのウェビナー参加したよって方はプロ経営者協会とフェイスブックで調べてもらえればコミュニティが出てきますんで、まずはそこに入っていただければと思います。

小野:今後はさらに案件数が増える、今まではマラトンキャピタルの案件が6割ぐらいだったかもしれないんですけど、マラトンキャピタルの案件も倍ぐらいに増えますけども、他の案件も増えていくので、結構一番プロ経営者の案件が集まる場所に、おそらく日本で一番集まる場所になってくると思います。

本当に水口さん自体は言えないんでしょうけど、私がファンドの人じゃなければ結構買っておけば多分上がりそうな気がするので、何か変なよく分かんないのに出すぐらいだったら買った方がいいんじゃないかなと私は思ったりしますと、私が言う分にはいいのかな。

これ個人の意見なので。

自分は買ってないので分かりませんけれども、いろいろ面倒くさいんで買えない立場だったりするんですけども。

お勧めなんじゃないかなっていう雰囲気がありますね。

あと、水口さんに一つお聞きしたいんですけども、ご自身でサイブリッジをされていて、そのあとここでお金が出てきて色々投資というか、投資といってもこう何かヘッジファンドをね、ちょっと少数株主になるじゃなくてM&A的に買ったりしてますけども、自分の会社に集中してサイブリッジの資産価値を上げていくってのもあると思うんですけど、人の会社に入ってやるのっていうのは、私はそれが本業なのでやってますけども、どちらが楽しいですか?プロコン的なところで。

水口社長:これ自分の才能のなさかもしれないんですけど、自分の会社やってるとですね、当たり前なんですけど、自分の成功体験に基づいて、何か再現性のある同じようなことを繰り返しちゃうんですよ。

そこって何か新しい学びなくなってしまうじゃないですか。

なんならマネジメントってやっぱすごい大変なので、できればマネジメントもあんまりしないで、採用もしないで、利益出るならこれでいいやってなるなと思って。弱い人間なので。

サイブリッジはそういう意味でいうと、自分の成功体験に基づいて今までやってきたことが、再現性がある形で繰り返されれば、もう収益上がる状態になってしまってるんで、これ別にストレスかけて大きくするよりは、他のとこへ行って自分自身もワクワクできる取り組みをしたいなっていうのがあって。

なのでサイブリッジ、毎年利益そこそこ出てる状況で、ここで生まれるキャッシュフローから新しい投資をして、そっちで自分自身が乗り込んでいって、どっちもバリューアップしてっていうのがかうまく広げていけたら楽しいなと思ってやってます。

小野:あとロールアップってよく上場会社のM&A、上場会社のバリューアップというか、最近ポピュラーになってきてると思うんですけども、昔ライブドアの時とかにあったのがまた来てるなっていう感じが僕はしてるんですけども、ロールアップっておっしゃる通り、基本的には会社からキャッシュという価値を吐き出して事業を取得してるっていうので、ある意味その事業よりも高い値段で買ってしまったら、逆にバリュエーション、会社の価値が減るということがあるはずなんですけど、ただ、PERっていうので評価されると、PERはネットレートの水準が無関係なので、キャッシュがいくらだろうが、デットがいくらだろうがPERに反映されないので、それだけで表現されるとM&Aをし続けた方がバリュエーションが高くなるってのもあるんですけど。

EBITDAとかEVでデットが増えちゃったりEVが下がったり株価が下がったりすることもあるんで、そういうところがあるにもかかわらず、M&Aをし続けるとバリュエーションが上がっていくイメージになるマーケットができているのは何かどういうふうに思っていらっしゃいますかね。

水口社長:これちょっといろんな目線があると思っていて回答難しいんですけど、一般投資家さんとか優秀なプレイヤーが売買をするような規模感になっていくと、いろんなメカニズムによってある程度みんなが思うようなところに収斂すると思うんですね。

一方で、このマーケットの時価総額が低いところって、そんなにプロの方たちが売買してるわけじゃないので、ある程度なんかこっくりさんみたいなもんで、みんながなんとなく思っているとそっち寄ってくみたいなのがあって、結構そういう上場会社という金融商品はそういうもんだなと思ってやってます。

なのでどこのイメージに近づけていくか、大きくても小さくても一緒かもしれないんですけど、ちっちゃい方がその振れ幅が結構マーケットの価格を修正しにくる要因が少ないので、小型株の方がそこの投資妙味はあるのかななんて思ってます。

ちょっとちょっとずれちゃう回答なのも分かっているんですが。

小野:何かおかしいけどそうなっちゃう市場だから、やった方がいいよねっていう感じですよね。今は。

私も今からそういう会社を子会社で作ろうかなと思ってるんですけど。

まあファンドはファンドでやるんですけども、出てきた会社でM&Aでこうバリューを上げて上場していくっていう会社を作ろうかなと思ったり。

水口社長:結局PERもそうですけど、利益の何年分って話していた時に、例えば米国株でパランティアとかそうですけど、100年、200年分みたいな話じゃないですか。

そこにロジックって後付けじゃないかって思ったりもしてますし、そういう期待感を持ってもらえる銘柄になることが少なくとも大事で。

でもそうじゃないロジックでもちゃんと正当化できるだけの事業とかバリューを作っていくのが経営者の仕事なのかなと思ってやってます。

ありがとうございました。

では質問も以上になると思いますので、これで今日は終わりたいと思います。

では皆さん、今日はありました。水口さん今日はありがとうございました。

水口社長:ありがとうございました。