「ワンマン社長が亡くなった場合、会社はどうなるの?」

「社長の急逝時に何から手をつければいいの?」

ワンマン社長が急逝すると、会社は原則として存続しますが、権限や情報が一人に集中していることで、後任が決まるまで経営判断や資金管理ができなくなる深刻な問題が生じます。

株式相続や個人保証の引き継ぎなど、相続人や従業員が混乱するケースも珍しくありません。

今回は、「ワンマン社長の急逝時に真っ先にやるべきこと」や「パターン別の手続き方法」などについて詳しく解説していきます。

経営者の方や中小企業で働く方は、ぜひ参考にしてください。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学 経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

ワンマン社長が亡くなった場合は会社はどうなる?

ワンマン社長が亡くなった場合、会社は原則として存続しますが、大きな混乱や将来への不安が生じる可能性があります。

社長に権限や情報が集中していると、後任が決まるまで経営判断や資金管理ができなくなることが多いです。

また、株式や個人保証の問題もあり、相続人や従業員が困惑するケースが珍しくありません。

例えば、社長が経理やネットバンクの情報を独占していた場合、急に引き継ぐ人がいないため、従業員の給料支払いさえストップすることがあります。

また、株式を相続した家族が経営の意思を持たず、会社を解散させる例も多いです。

ワンマン社長が急に亡くなった場合、会社は存続できますが、後継者の選任や経営体制の再構築を早急に進めないと、経営が立ち行かなくなるリスクが極めて高いです。

ワンマン社長が急逝した際に真っ先にやるべきこと

ワンマン社長の急逝時に真っ先にやるべきことは、下記の3つです。

- 社内への報告

- 取引先に通知

- 各種手続き

上記の対応を怠ると、社内の混乱や取引先の信頼失墜、法的な問題が生じるリスクが高まります。

社内への報告

ワンマン社長が急逝した際、まず社内への報告を最優先で行うべきです。

ワンマン社長の場合、業務や決裁権限が一人に集中しているため、社員は突然の訃報で強い不安を抱きます。

適切な情報共有がなければ業務が滞ったり、混乱が広がるリスクが高まります。

たとえば、社員には社長の死去を迅速かつ正確に伝え、「日常業務は継続し、会社として最善を尽くす」と説明します。

同時に、緊急的な業務や決済が必要な場合は代行者を指名し、社内体制の一時的な運営方針も合わせて伝えます。

このとき誤解や不要な噂が広がらないよう、情報の透明性と統制にも注意します。

取引先に通知

取引先へ速やかに社長の急逝を通知することが重要です。

ワンマン社長の場合、社内外の意思決定や取引における信頼など、多くの部分で社長個人の影響が大きいからです。

通知が遅れると、「この会社は大丈夫か」という不信感や、今後の取引継続に不安を与えてしまいます。

| 項目 | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 通知手段 | 挨拶状 メール FAX | 一刻も早く連絡する場合はメールやFAXも可 |

| 通知内容 | 社長名 死亡日 感謝と今後の連絡先 | 新社長就任も併せて案内する |

| 通知対象 | 主要な取引先 金融機関 | 支障が出そうな先を優先 |

| マナー | 会社の今後を丁寧に記載 | 個別連絡を先行させるのが望ましい |

実際には、取引先への通知として挨拶状やメールを用いるケースが多いです。

挨拶状では、社長の逝去とともに新体制や後任者の案内、生前のご厚意への感謝を述べる内容が一般的です。

急ぎの場合はメールで伝えることも可能ですが、文面は礼儀正しい表現を使う必要があります。

また、社葬の有無や今後の連絡先もしっかり明記します。

各種手続き

ワンマン社長が急逝した際は、各種手続きを同時並行で進めることが大切です。

特に社長が金融機関の保証人や担保提供者となっていた場合、速やかに相続人や新社長への名義変更や資産の整理が必要です。

| 手続内容 | 理由・ポイント | 必要な主な書類例 |

|---|---|---|

| 銀行・保険 手続き | 融資保証人や担保の引継ぎ、新社長や相続人への変更手続きが必要 | 登記簿謄本 印鑑証明 死亡診断書 住民票除票 |

| 株式の相続 | 社長個人が持っていた会社株式の相続人を決める。遺言や協議が必要 | 相続関係説明図 遺産分割協議書 |

| 代表取締役の選任・登記 | 新体制確認と法的責任者の公的登録 | 株主総会議事録 就任承諾書 印鑑届 |

ワンマン社長が万一の場合、各種手続きを遅滞なく進めることで会社の混乱を最小限に抑えられます。

家族や社員が正しい手順を知っていれば、経営の継続や資産の保全がスムーズに進み、落ち着いて次の対応を選べるようになります。

1,800名以上のプロ経営者候補から最適な

後継者を選べる

オーナー様主導で後継者を見極められる

仕組み

後継者を決めた後に資本承継が

可能

中小企業の事業承継支援に

豊富な実績あり

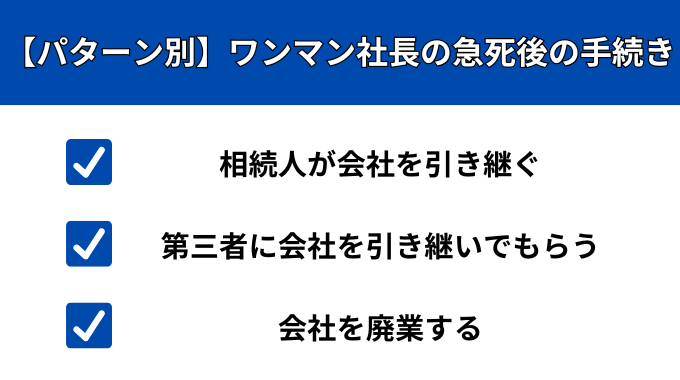

【パターン別】ワンマン社長の急死後の手続き

ワンマン社長が急死した場合、会社の今後をどうするかによって、必要な手続きが変わります。

大きく分けると以下の3つのパターンがあります。

| パターン | 主な手続き | 注意点 |

|---|---|---|

| 相続人が会社を引き継ぐ | 株式相続→株主総会→社長選任 | 遺産分割協議、過半数株式の確保が重要 |

| 第三者に会社を引き継いでもらう | 株式相続→譲渡承認→譲渡契約 | 譲渡制限株式の承認手続きが必須 |

| 会社を廃業する | 解散決議→清算手続き→登記 | 債務超過の場合は破産手続きも検討 |

それぞれの手続きの詳細を解説していきます。

相続人が会社を引き継ぐ

ワンマン社長が急死したとき、相続人が会社を引き継ぐ場合は、故人所有の株式を相続し、株主総会や取締役会で正式に代表取締役として選任される必要があります。

会社そのものは「法人」として存続し続けますが、相続の対象はあくまでも社長が持っていた「株式」や「会社名義ではない個人の資産」です。

株式の過半数を相続すれば経営権を取得できますが、複数の相続人がいる場合は遺産分割協議で誰がどれだけ株式を受け継ぐか慎重に決めなければなりません。

| パターン | 必要な手続き | 注意点 |

|---|---|---|

| 子が後継ぎ | 株式相続→総会で社長選任 | 過半数の株式取得、遺産分割協議が重要 |

| 相続人複数 | 遺産分割協議→株式分配 | 株主構成次第では経営権分散に注意 |

| 社長が保証人 | 金融機関等の変更手続き | 保証人変更や債務状況の把握が必要 |

円滑な事業承継には、相続人間で株式の分配や新しい社長の人選などを冷静に話し合い、必要に応じて税理士、司法書士等に相談することが大切です。

第三者に会社を引き継いでもらう

第三者への会社引き継ぎでは、相続人が社長の株式を受け継いだうえで、譲渡制限の承認手続きを経て第三者に株式を譲渡することが重要です。

ワンマン社長が急死した場合、経営の空白を防ぐためにも、速やかに承認手続きを行い、会社の存続を可能とする適切な譲渡が求められます。

中小企業の多くで採用されている「譲渡制限株式」は、経営に不都合な人への譲渡を防止するしくみであり、譲渡には一般的に会社の承認(株主総会や取締役会)が必要となります。

例えば社長が急逝し、後継者不在の場合、相続人は社長の株式をいったん取得したうえで、第三者(従業員や外部の事業者など)に引き継ぐことが考えられます。

実際の流れとポイントは以下の通りです。

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 相続手続き | 相続人が故人社長の株式を一度相続する |

| 2. 譲渡承認請求 | 社長死亡後、株式を第三者に譲渡したい場合は会社に譲渡の承認を請求する |

| 3. 取締役会/株主総会承認 | 承認の有無は会社が決める。承認されれば譲渡可能 |

| 4. 譲渡契約 | 相続人と第三者で譲渡契約書を取り交わし、名義変更を行う |

このように、ワンマン社長の急死後に第三者へ会社を引き継いでもらうには、相続人が株式を相続後、譲渡制限の承認を得て、正式に第三者へ譲渡手続きを進めることが不可欠です。

第三者に会社を引き継いで成功した例

第三者に会社を引き継いで成功した例を紹介します。

愛知県名古屋市の金属加工業「株式会社横井製作所」では、創業者が高齢となり後継者が不在という状況で、日本プロ経営者協会(JPCA)とファンドが協力し、経験豊富な第三者社長を迎え入れました。

新社長は大手商社や広告会社、中小企業での経営経験を持つプロ経営者で、就任後すぐに改革をスタートし、以下の点で大きな改善が見られました。

| 改善したポイント | 詳細 |

|---|---|

| 働き方改革を推進 | 年間休日が113日から125日に増加し、ワークライフバランスが向上 |

| IT化の推進 | 業務効率が高まり、残業時間や負担が軽減 |

| 業務分散を実現 | 営業がすべてやっていた業務を分散 |

| 社内の雰囲気 | 社員のエンゲージメントが高まり、職場が活気づいた |

| 採用活動が活発化 | 新規採用やパート採用がスムーズになり、人手不足が改善 |

上記の事例は、人材の承継から始める第三者承継が、社員のモチベーション向上や事業の成長に直結することを示す好例です。

会社を廃業する

会社は社長が急死しても自動的には消滅しないため、相続人が適切な手続きを踏んで廃業(解散・清算)を進めることが大切です。

| パターン | 手続きの流れ | ポイント |

|---|---|---|

| 債務超過でない場合 | 1.株式相続 2.株主総会で解散決議 3.清算人選任 4.解散登記 5.財産目録作成 6.官報公告・催告 7.債務精算・資産現金化 8.残余財産分配 9.清算終了登記 | 清算人は一般的に相続人が兼任することが多い |

| 債務超過の場合 | 上記に加え、裁判所へ破産手続き申立て | 個人の財産と会社の債務を明確に分ける必要あり |

会社は社長個人ではなく「法人」であるため、社長が亡くなっても会社自体の契約や税金の義務は残ります。

そのため、廃業するには以下のように法的な手順を踏まなければなりません。

1.株式相続

社長の子どもや配偶者が株式を引き継ぐ場合、相続人全員で「誰が何株を相続するか」をしっかり話し合い、協議をまとめることが必要です。

株主が明確になっていないと、以降の解散決議が進まない状況になります。

会社のスムーズな廃業のためにも、最初の株式相続をきちんと終わらせることが重要です。

2.株主総会で解散決議

株式相続の後、次に行うのが「株主総会での解散決議」です。

法的に会社を解散するには必ず株主の合意が必要となります。

具体的には、株主全員に招集通知を出し、正式な株主総会を開催した上で、解散の議案に対する賛成を得る流れです。

決議には特別決議が必要で、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の3分の2以上の賛成が必要です。

株主総会で解散が可決されれば、会社の廃業に正式なスタートが切れます。

参考:会社法第309条

3.清算人選任

解散決議と同時に「清算人選任」も必要です。

解散後の残務処理や債務整理、資産の現金化など会社清算プロセスを指揮する責任者が必要だからです。

通常は、従来の取締役か相続人から清算人が選ばれることが多いです。

株主総会で清算人を決定し、あわせて報酬もこの場で設定します。

清算人の存在が会社廃業の円滑な進行を左右します。

4.解散登記

清算人選任後、次に手続きするのが「解散登記」です。

会社の廃業は法務局への登記申請が必要になります。

登記は会社の対外的な法的ステータスを公式に変更する作業です。

たとえば、解散日から2週間以内に法務局で必要書類を提出し、会社解散の登記を完了する必要があります。

登記を怠ると法律違反になります。必ずスケジュール通り進めることが大切です。

5.財産目録作成

解散登記が終わった後は、「財産目録の作成」に取りかかります。

財産目録作成とは、会社を解散する際に、清算人が「会社のすべての資産・負債・純資産(正味財産)」の状況をリスト化・明示する作業のことです。

会社の保有資産や負債の状況を正確に把握することが、債権者への対応や債務精算の根拠となるからです。

清算人が会社の財産目録や貸借対照表を作り、株主総会の承認を得るのが一般的です。

6.官報公告・催告

財産の現状認識ができたら、「官報公告および催告」を実施します。

債権者に対して会社解散を告知し、債権申し出を促すために必要な手続きです。

官報に公告し、さらに分かっている債権者には個別に通知を送ります。

債権者からの申し出が出揃うことで、未払い債務への対応が可能となります。

7.債務精算・資産現金化

債権者からの対応が一段落したら、「債務精算および資産の現金化」に着手します。

解散する会社は、残った債務を清算する義務があります。

会社保有の物件売却、借入返済、取引先への未払金支払いなど、会社の資産を使ってすべての債務を整理します。

債務や契約トラブルが残ると清算が完了しないため、慎重に進めてください。

8.残余財産分配

すべての債務を精算し、現金化した資産が残った場合には「残余財産分配」を行います。

分配は、株主に対して持ち株割合に応じて公平に行われます。

実例として、清算後に余った会社資金や物件などが株主に分配されることが多いです。

会社の最終的な資産がどのように処理されるのか、この段階で明確になります。

9.清算終了登記

最終段階は「清算終了登記」です。

決算報告書を取りまとめ、株主総会で承認を取り、その上で法務局にて清算終了登記を申請します。

清算終了登記が完了すれば、会社廃業の全プロセスが滞りなく終わったことになります。

社長の急逝に関するよくある質問

最後に、社長の急逝にまつわる疑問やよくある質問についてまとめて解説します。

社長が死亡したとき会社が抱えていた借金は誰が返済するのでしょうか?

会社の借金は社長が亡くなっても相続人が返済する必要はありません。

なぜなら、会社と社長は法律上まったく別の存在として扱われており、会社名義の借金はそのまま会社が返済し続けることになるためです。

ただし、例外もあります。もし社長個人が会社の借金の連帯保証人となっていた場合、その返済義務は「保証債務」として社長の相続人に引き継がれることになります。

たとえば、社長が銀行からの借入の保証人になっていて会社が返済できなくなった場合、相続人に保証債務が相続されるため、妻や子どもが返済を求められるケースもあります。

相続人が相続放棄を選んだ場合はどのような扱いになるのでしょうか?

相続放棄は、財産を一切受け取らず、借金などマイナスの財産についても責任を負わない制度です。

相続放棄が認められると、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続できなくなります。

例えば社長が突然亡くなり、相続人である長男が相続放棄をした場合、長男ははじめから相続人でなかったことになります。

他の相続人がいれば、その人たちが遺産を受け継ぐことになります。

逆に全員が相続放棄をした場合は、相続人がいない状態となり、最終的には裁判所が相続財産管理人を選任し、債権者への弁済や残余財産の国庫帰属が行われます。

社長が掛けていた生命保険や役員保険はどのように役立つのでしょうか?

社長が掛けていた生命保険や役員保険は、社長が急逝した時に会社や遺族にとって非常に役立ちます。

生命保険や役員保険は、社長に万が一のことがあった場合、会社の運転資金や事業継続資金、または遺族への資金提供を目的に活用できます。

突然の経営者不在により、売上減少や借入返済、従業員への給与支払いなど、会社の資金繰りが困難になる恐れがあります。

こうした事態に備え、保険金を受け取ることで、会社の安定や迅速な再建が可能になります。

会社の社長が亡くなったら給料はどうなるのでしょうか?

社長が急逝した場合、会社の口座や経理の管理に支障が出ると、従業員への給料支払いが滞るケースがあります。

社長が経理やお金の管理まで一手に担っていることが多いため、急な死去により銀行口座や金庫の管理方法が分からなくなることがあります。

また、社長の名義でしか動かせない口座も多く、勝手にお金を動かすと法的な問題になります。

そのため、権限移譲や経理体制の整備が重要です。

社長が死亡し廃業すると従業員はどうなりますか?

社長が急逝し会社が廃業する場合、従業員は原則として全員解雇となり、雇用契約も終了します。

会社が廃業すると法人が消滅するため、従業員との雇用契約を継続できなくなるからです。

そのため、法的に解雇手続きや退職金、未消化有給などの清算が必要となります。

実際には、廃業日が決まると原則30日以上前に「解雇通知」が必要で、退職金や未払い賃金、有給休暇の精算など労働法上の手続きが進みます。

会社都合による解雇となるため、従業員はすぐに失業保険を受給できます。

まとめ

ワンマン社長が急逝した場合、会社自体は存続しますが、経営判断や資金管理の停滞、株式や保証の相続問題などから大きな混乱に陥るリスクが高まります。

特に権限や情報が社長に集中していた企業では、社内外への迅速な報告、取引先への丁寧な通知、各種手続きを適切に進めることが重要です。

今回紹介したポイントを踏まえ、社長急逝時には「社内への周知」「取引先への誠実な対応」「法的手続きの迅速な実施」を優先し、経営の空白を最小限に抑えるよう行動してください。

今後の事業承継や廃業の選択肢についても、相続人や専門家と協力しながら早めに備えることが望まれます。

後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください

ワンマン社長の急逝は、会社の存続自体に関わる重大なリスクを伴います。

株式や保証債務の引き継ぎ、後継者不在による経営の空白、そして廃業判断に至るケースまで、現場は混乱に陥りやすいのが実情です。

こうした後継者問題・事業承継の課題に直面した際こそ、日本プロ経営者協会の支援が力を発揮します。

当協会は国内最大級のプロ経営者ネットワークを有し、経営再建や統合まで多様なケースに対応可能です。

専門性の高い事業承継や手続き、承継後の経営戦略策定まで一貫して伴走することで、企業と家族の未来を守ります。

後継者問題や急な経営者不在でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

| 日本プロ経営者協会の概要 | |

|---|---|

| 名称 | 一般社団法人日本プロ経営者協会 |

| 設立日 | 2019年7月 |

| 活動内容 | プロ経営者によるセミナーの開催 企業への経営者の紹介 経営者に関する調査・研究 書籍の出版 |

| 代表理事 | 小野 俊法 堀江 大介 |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階 |

| URL | https://www.proceo.jp/ |