「第三者承継とは何か?」

「第三者承継のメリットやデメリットは?」

第三者承継とは、経営者の親族や従業員ではなく、外部の第三者が事業を引き継ぐ方法です。

身近に後継者がいない中小企業にとって、廃業を防ぎ、事業を存続させるための有効な手段として注目されています。

- 後継者不足の解消

- 事業の継続・発展

- 売却益の確保

- 従業員の雇用を守ることができる

第三者承継を活用すれば、企業の持つ技術やノウハウを次世代へ引き継ぎ、従業員の雇用を守りながら事業を継続・発展させることが可能です。

たとえば、地方の製造業や老舗飲食店などが、同業他社や異業種企業への第三者承継によって経営を維持・成長させた事例もあります。

本記事では、第三者承継の方法や活用事例、メリットと注意点、成功させるためのポイントを詳しく解説します。

事業承継を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学 経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

第三者承継とは

第三者承継とは、経営者の親族や従業員ではなく、外部の第三者が事業を引き継ぐ方法です。

身近に後継者となる家族や社員が見つからない会社や店舗が多く、廃業を防ぎたい気持ちから注目されています。

会社のオーナーが子どもや従業員に譲る相手がいないと悩んだ際、社外の経営者や投資家など外部の人物へ株式や事業そのものを譲渡する取り引きが行われています。

実際に、経営者がM&Aを使い、会社ごと第三者に売却し、スタッフの雇用やサービスが守られたというケースも増えています。

第三者承継は、家族や社内の誰にも継がせられず悩んだ時に、外部の力を借りてビジネスを守る新しい手段です。

第三者承継において移転される経営資源

第三者承継では、これまで培ってきた会社の大切な財産が後継者に引き継がれます。

移転される経営資源は、人、資産、知的資産という3つの要素で構成されています。

| 資源の種類 | 具体的な内容 | 移転される内容 |

|---|---|---|

| 人 (経営) | 経営権 後継者の地位と役割 | 代表取締役の地位 経営権限 意思決定権 |

| 資産 | 自社株式 事業用資産 資金 | 株式 土地・建物 設備 運転資金 借入金 |

| 知的資産 | 無形の資産 競争力の源泉 | 技術 ノウハウ ブランド 顧客基盤 人材 経営理念 |

実際の第三者承継では、株式譲渡という方法がよく使われます。

株式譲渡の場合、従業員や取引先、金融機関との関係はそのまま維持され、企業のブランド力や顧客基盤も引き継がれます。

技術力や独自のノウハウといった知的資産についても、新しい経営者が活用できる状態で移転されるのです。

第三者承継の方法

第三者承継の主な方法は、以下の2つです。

| 方法 | 特徴 |

|---|---|

| 株式譲渡 | 経営権を丸ごと譲渡。 手続きが比較的簡単で、従業員や取引先との関係も維持しやすい。 全資産・負債ごと引き継ぐため事前調査が重要。 |

| 事業譲渡 | 譲渡する資産や権利を選べる。 必要な部分のみ引き継ぐことができる。 不要なリスクを避けて承継しやすい。 |

それぞれの特徴について解説していきます。

株式譲渡

株式譲渡は、会社の経営権を現経営者の株を買い取る人に移す、第三者承継では最も手続きが簡単な方法です。

会社の支配権を円滑に移転でき、経営者が交代しても従業員や取引先との関係が保たれるメリットがあります。

たとえば、現オーナーが中小企業の株式を新しいオーナーに譲渡した場合、そのまま事業運営が続き、ブランドや顧客も維持されます。

ただし、会社のすべての資産や負債を一括して引き継ぐため、簿外債務のリスクもあります。

株式譲渡を選ぶ際は、引継ぐ相手と信頼関係をしっかり築き、財務状況の確認(デューデリジェンス)が大切です。

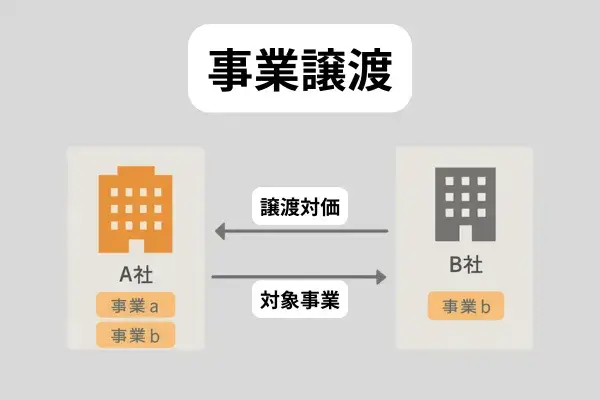

事業譲渡

事業譲渡は「第三者承継」の中で、柔軟でリスクを抑えやすい方法です。

事業譲渡は、譲渡対象になる資産や権利を細かく選べるため、経営者自身が必要な部分を手元に残しつつ、不要な部分や引き継いでほしい部分を新しいオーナーに引き継げます。

実際、簿外債務など見落としがちなリスクを新オーナーに引き継ぎにくい点も大きな特徴です。

飲食業を経営している場合、同じ業種の他社に店舗ごと譲渡したり、設備・スタッフ・ブランドごと部分的に譲る形で譲渡することができます。

希望すれば自分の残したい店舗だけ経営し続け、新たな人には人気店のみ引き継いでもらえる、といった柔軟な譲渡も可能です。

第三者承継がもたらすメリット

第三者承継のメリットは、以下の通りです。

- 後継者不足の解消

- 事業の継続・発展

- 売却益の確保

- 従業員の雇用を守ることができる

それぞれのメリットについて、順に解説していきます。

後継者不足の解消

第三者承継は後継者不足の課題を解消する上で有効です。

なぜなら、身内や従業員の中に適任者がいないケースでも、外部から広く後継者を探せるからです。

親族や従業員以外にも候補者が増え、実力や意欲のある人を経営者に迎えられるため、会社の存続のみならず新たな成長も見込めます。

事業の継続・発展

第三者承継を選ぶことで事業の継続や発展が期待できます。

外部から経営力や意欲を持つ人材に引き継ぐことが可能になり、長年築いた信用や雇用を守れるためです。

たとえば、人気商品を持つ小売店が大手チェーン店に引き継がれる場合を考えてみましょう。

販売網やブランド力を活かして新店舗展開や商品開発を行うことで、事業を大幅に成長させることができます。

実際に、赤字状態から脱却し、安定した黒字経営を実現している事業も数多く存在しています。

売却益の確保

第三者承継は、事業を売却することでまとまった売却益を確保できます。

事業を廃業した場合、従業員の退職金や固定資産の処分などにより、負債が残ってしまう可能性があります。

一方、M&Aを実施して事業を譲渡することで、余計な負債の発生を防げます。

中小企業の売却価格は、時価純資産に営業利益の1~5年分を加算した金額が目安とされます。

承継の際に会社の資産価値よりも高い金額で株式を売却できれば、その分の譲渡益による利潤が期待できます。

現経営者は個人保証からも解放され、確保した利潤を老後資金や新たな事業投資に自由に活用することが可能になります。

事業の継続性や譲渡価格などしっかりと計画を立てて事業承継を行うことで、金銭面の不安をなくせます。

従業員の雇用を守ることができる

第三者承継がもたらすメリットとして従業員の雇用を守ることができます。

企業の事業承継に悩む方にとって、一番の心配は従業員の雇用の維持ではないでしょうか。

第三者への承継であれば、経営者が不在になることなく事業が続くため、従業員の働く場所や収入の安定が保たれます。

例えば、後継者が身内や社内にいない場合でも、第三者が事業を引き継ぐことで工場やオフィスが閉鎖されず、従業員はそれまで通り仕事を続けることができます。

特に地域や業界特有の技術が関係する事業の場合、第三者承継でノウハウが継承されることで従業員の雇用も確保されやすいです。

したがって、第三者承継は従業員の雇用を守る手段として大きなメリットを持っています。

第三者承継を活用する際の注意事項

第三者承継を活用する際の注意事項は、以下の3つです。

- 買い手が必ずしも見つかるわけではない

- 職場環境や企業文化が大きく変化する可能性がある

- 手続きが複雑で専門知識が必要になる

上記を理解しないまま手続きを進めると、思わぬトラブルや失敗のリスクが高まります。

買い手が必ずしも見つかるわけではない

第三者承継では、買い手が必ず見つかるわけではありません。

なぜなら、事業の将来性が不透明だったり、業界の競争が激しかったりすると、希望の条件で相手が見つからないからです。

たとえば、ある中小企業が後継者不足で第三者承継を望みましたが、買い手が現れず悩みました。

そこで経営者が商品開発や販路拡大に取り組み、事業価値を上げた結果、ようやく買い手がついたのです。

このように、第三者承継では買い手が必ず見つかるわけではないので、早めの準備が大切です。

職場環境や企業文化が大きく変化する可能性がある

第三者承継を活用する際には、職場環境や企業文化が大きく変化することに注意が必要です。

新たな経営者の考え方や経営方針が従来のやり方と異なると、働く人のモチベーションが下がったり、離職が増えたりする恐れがあるからです。

例えば、外部から来た買い手による経営方針の変更で、以前は自発的な意見交換ができたのに、突然トップダウンで物事が決まるようになったケースがあります。

上記の場合、職場の雰囲気がピリピリし始め、人間関係のトラブルや働きがいが失われるという問題が発生しました。

したがって、第三者承継を行う前には、新しい経営者の価値観が自社の風土や働き方と合うかしっかりと確認し、慎重に相手を選ぶことが不可欠です。

手続きが複雑で専門知識が必要になる

第三者承継は手続きが複雑で、専門的な知識が不可欠です。

さまざまな書類作成、事業評価、法的な契約、税制対応、デューデリジェンス(調査)など幅広い作業が必要だからです。

| 手続きの内容 | 詳細 |

|---|---|

| 専門家への相談 | 事前にアドバイスや調査を依頼 |

| 秘密保持契約・アドバイザリー契約締結 | 情報保護のため契約書を作成 |

| 資料提出・事業評価 | 資産や負債、事業価値を専門家と共に診断 |

| 買い手選定・面談 | 候補の中から引き継ぎに適した相手と条件を交渉 |

| デューデリジェンス(調査) | 財務や法務リスク・潜在課題を専門家と確認 |

| 最終契約の締結 | 条件がまとまった後に正式な書面を作成 |

| 行政手続き・届け出 | 税務署等で必要な各種届出書類を提出 |

上記のように、段階ごとに細かい作業や法律書類づくりが発生します。

自分だけで進めてしまうと、見落としやトラブルにつながるリスクが高まります。

そのため、早期に専門家に相談しながら準備を進めることが大切です。

第三者承継の買い手や後継者を募集する方法

第三者承継の買い手や後継者を募集する方法は以下の通りです。

- 専門のマッチングサービスや仲介会社を利用する

- 事業承継支援の公的機関や商工会議所に情報を掲載する

それぞれの方法には独自の特徴があり、企業の状況や希望に応じて選ぶことが重要です。

それでは上記の募集方法についてそれぞれ解説していきます。

専門のマッチングサービスや仲介会社を利用する

専門のマッチングサービスや仲介会社を利用すると、自力では出会えない買い手・後継者候補と出会える可能性が高まります。

第三者承継の課題は、「信頼できる相手を見つけにくいこと」です。

マッチングサイトや仲介会社を使えば、匿名で安全に情報を開示しながら、全国の候補者から条件に合った相手を探せます。

さらに、交渉や手続きのサポートも受けられるため、初めてでも安心です。

事業承継支援の公的機関や商工会議所に情報を掲載する

事業承継の買い手・後継者を探すには、公的機関や商工会議所の情報掲載サービスを活用することが有効です。

国が各都道府県に設置する事業承継・引継ぎ支援センターは、後継者不在の企業と起業希望者をつなぐマッチング支援を無料で提供しています。

| 支援機関 | 特徴 | 掲載方法 |

|---|---|---|

| 事業承継・引継ぎ支援センター(全国47都道府県) | 国が設置する公的窓口。後継者不在の中小企業を対象に、M&Aマッチングや専門家紹介を実施。 | 公式サイトまたは最寄りのセンターに相談して登録。ウェブ上に企業情報を掲載可能。 |

| 商工会議所(例:東京商工会議所) | 地元企業向け支援が充実。会員向けの承継支援セミナーやマッチング掲示板を活用できる。 | 支援センターと連携した掲示制度を利用し、買い手企業の紹介を受けられる。 |

商工会議所や事業承継・引継ぎ支援センターに相談すると、専門の相談員が面談を行い、企業情報を登録した上でマッチング候補を探してくれます。

地域の支援機関とも連携しているため、幅広いネットワークで後継者候補を見つけられる可能性があります。

第三者承継の成功事例

第三者承継を活用し成功した3社の例を以下に紹介します。

| 企業名 | 業種 | 特徴 |

|---|---|---|

| 株式会社小野製作所 | 金属加工 | 公的支援機関の連携マッチング。技術融合によるシナジー効果実現 |

| 株式会社ファルマ | 医薬品臨床開発支援(SMO) | 理念重視の後継者選定。デジタル化による業務効率改善 |

| 有限会社谷井田自動車 | 自動車整備 | 後継者人材バンク活用。社名・雇用維持で地域との関係継続 |

第三者承継をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

株式会社小野製作所の成功事例

株式会社小野製作所は、後継者不在の課題を第三者承継で解決した成功事例です。

福島県いわき市の金属加工会社である同社は、前社長の小野智広氏に親族後継者がおらず、社内にも経営を任せられる適任者がいませんでした。

そこで公的支援機関を活用し、若手経営者である青山康明氏への株式譲渡を実現しています。

小野氏は55歳時点で事業承継を検討開始し、福島県よろず支援拠点や日本政策金融公庫に相談しました。

一方、譲受先となった青山氏は、福島県事業承継・引継ぎ支援センターの後継者人材バンクに登録しており、既に蒲田金属工業を承継した経験を持つ若手経営者でした。

日本政策金融公庫と同センターが連携し、「アルミ鋳造に切削加工技術を加えたい青山氏」と「適切な後継者を探している小野氏」をマッチングさせたことが成功の要因です。

2022年12月に承継が完了した後、以下のような取り組みが実施されました。

| 施策内容 | 目的・効果 |

|---|---|

| 従業員の雇用維持 | 技術と企業文化の継続を図る |

| 蒲田金属工業との連携強化 | アルミ鋳造から切削加工まで一気通貫の体制構築 |

| 前社長による技術指導 | 現場の技術習得に3年間のサポート体制を確保 |

| 顧客価値の向上 | 両社の技術融合によるシナジー効果を実現 |

青山氏は製造畑出身ではないサラリーマンでしたが、社員との丁寧なコミュニケーションを通じて信頼関係を構築し、事業の発展につなげています。

参考:〈事例25〉株式会社小野製作所|第三者承継の事例紹介|事業承継・引継ぎポータルサイト

株式会社ファルマの成功事例

株式会社ファルマは、理念を共有できるプロ経営者への第三者承継によって、会社の価値をさらに高めた成功事例です。

医薬品の臨床開発支援(SMO事業)を展開する同社は、2022年7月に前代表の山田正広氏から中村優介氏へと経営を引き継ぎました。

第三者承継が成功した最大の理由は、前代表の山田氏が後継者選びに時間をかけ、理念と人柄を重視したことにあります。

山田氏は定年を意識した2021年頃から準備を開始し、日本プロ経営者協会の支援を受けて候補者を厳選しました。

複数の候補者の中から、外資系コンサルティングファームやヘルスケアベンチャー経営の経験を持つ中村氏を選定しています。

中村氏は「創業者の想いを継ぎ、会社を成長させたい」という強い意志を持ち、「医学への貢献」という理念に共感していたことが決め手となりました。

中村氏は承継後、創業者の理念を守りながら以下のような改革を実施しました。

| 施策内容 | 目的・効果 |

|---|---|

| 社員との個別面談・コミュニケーション強化 | 承継後の不安を解消し、信頼関係を構築 |

| 業務プロセスの見直し・デジタル化 | 業務効率の改善とミスの削減 |

| 組織文化の維持 | 女性中心の職場環境を尊重しながら新体制へ移行 |

| 経営理念の再共有 | 「医学への貢献」という創業理念の継続と明確化 |

上記の取り組みにより、従業員のモチベーションを維持しながら経営の効率化を進め、営業力の強化にも注力することで更なる発展への道筋をつけました。

「会社を任せるのは人。だからこそ、

信頼できる関係づくりを。」

日本プロ経営者協会では、

後継者候補と何度も面談を重ねながら、

人柄・価値観・経営観を

共有できる体制があります。

“理念の引き継ぎ”までを支援する

専門機関として、

経営者の想いを未来へつなぐ

お手伝いをしています。

有限会社谷井田自動車の成功事例

有限会社谷井田自動車は、後継者不在の課題を公的支援機関の活用により解決した好例です。

茨城県つくばみらい市で1973年に創業した同社は、50年間地域に愛され続けてきた自動車整備会社でしたが、ご子息が独立を希望していたため、後継者不在の問題に直面しました。

萱橋前社長夫妻は、長年支えてくれたお客様や従業員のことを考え、廃業ではなく事業の継続を選択しました。

茨城県事業承継・引継ぎ支援センターの広告を見て相談したところ、センターが中古車販売業を営む有限会社清原を紹介し、マッチングが実現しました。

承継にあたっては、センターと専門家が連携し、以下のような調整を行いました。

| 施策内容 | 目的・効果 |

|---|---|

| 顧問税理士を交えた不動産・税務調整 | 事業に関係のない不動産の扱いや節税対策を実施 |

| 従業員との個別面談 | 清原社長の人間性や経営方針を理解してもらい不安を解消 |

| 社名・雇用の維持 | 萱橋夫人も事務業務として継続し、お客様との関係を維持 |

| 業種転換のアドバイス | 萱橋夫妻は譲渡後に不動産賃貸業へ転換 |

承継後も、ふみ子夫人は事務業務として残り、地域のお客様とのつながりを継続しています。

清原氏はインターネットを活用した告知やホームページの充実などに取り組み、さらなる発展を目指しています。

参考:〈事例20〉有限会社谷井田自動車|第三者承継の事例紹介|事業承継・引継ぎポータルサイト

第三者承継に関するよくある質問

最後に、第三者承継にまつわる疑問、よくある質問に回答します。

- 事業承継に関する「2025年問題」とは具体的にどのような問題を指しますか?

- 全体の中で第三者承継が占める割合はどのくらいですか?

- 第三者承継を行う際に利用できる補助金や支援制度にはどのようなものがありますか?

- 農業分野での第三者承継はどのような課題があるのでしょうか?

事業承継に関する「2025年問題」とは具体的にどのような問題を指しますか?

事業承継における2025年問題とは、団塊の世代が75歳を超え、多数の中小企業経営者が一斉に引退年齢に達するものの、後継者不在により大量の廃業が発生すると予測される深刻な社会問題です。

2025年までに約245万社の中小企業経営者が70歳に達し、そのうち約127万社が後継者不在の状態にあります。

なぜなら、長年築いてきた事業を継ぐ親族や従業員がいない、または継承意欲がないケースが多く、外部から適切な後継者を見つけることも困難だからです。

そのため、経営者は早期に後継者探しや第三者承継の検討を開始し、国の支援制度も積極的に活用する必要があります。

全体の中で第三者承継が占める割合はどのくらいですか?

M&A、社外からの外部承継を含む第三者承継の割合は全体の約28.0%で、2020年度の24.8%から増加傾向にあります。

全体の事業承継において、第三者承継(M&A等を含む)が占める割合は決して高くありませんが、親族内承継が年々減少しているため、今後さらに注目されると予想されます。

| 承継タイプ | 割合 | 傾向 |

|---|---|---|

| 親族内承継 | 39.3-32.2% | 減少傾向 |

| 従業員承継 | 31.9-36.4% | 増加傾向 |

| 第三者承継 | 24.8-28.0% | 増加傾向 |

帝国データバンクの調査によると、親族外承継全体は64.4%を占めており、その中で第三者を代表として迎える企業の割合が28.0%となっています。

親族内承継が主流ではありますが、後継者不在率が60%を超える現状において、第三者承継は重要な解決手段として位置づけられています。

第三者承継を行う際に利用できる補助金や支援制度にはどのようなものがありますか?

第三者承継では「事業承継・M&A補助金」や地方自治体の補助金制度を活用できます。

| 制度名 | 補助上限額 | 補助率 | 対象 |

|---|---|---|---|

| 事業承継・M&A補助金(専門家活用枠) | 600万円~2,000万円 | 2/3または1/2 | M&A仲介手数料・FA費用 |

| 事業承継・M&A補助金(PMI推進枠) | 150万円~1,000万円 | 1/2または2/3 | M&A後の経営統合費用 |

現在、事業承継・M&A補助金の12次公募が2025年8月22日から9月19日まで申請受付を行っており、専門家活用枠では最大2,000万円の補助を受けることができます。

また、M&A後の経営統合費用を支援するPMI推進枠も新設されています。

農業分野での第三者承継はどのような課題があるのでしょうか?

農業分野での第三者承継には多くの課題があります。

後継者候補となる人材が農業の経験や知識を持っていない場合が多く、事業の引継ぎに不安を感じやすいからです。

たとえば、土地や設備の維持管理方法、地域との関係構築、農業経営のノウハウなど、習得するべき内容が幅広くあります。

さらに、財産評価や契約手続き、資金調達などの経営面でも専門的なサポートが必要となるケースが多いです。

こうした課題を乗り越えるためには、地域の農業協同組合や行政の支援策を活用することが重要です。

後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください

事業承継は、多くの中小企業が直面する重要な課題です。

特に第三者承継を検討されている経営者の皆様にとって、適切なパートナー選びは事業の将来を左右する重要な決断となります。

日本プロ経営者協会では、豊富な経験を持つプロ経営者のネットワークを活用し、皆様の事業承継をサポートしています。

当協会に所属する経営のプロフェッショナルたちは、さまざまな業界での実績を持ち、企業の価値を最大化しながら円滑な事業承継を実現いたします。

後継者不足でお悩みの経営者様、第三者承継をご検討中の企業様は、ぜひ日本プロ経営者協会までお気軽にご相談ください。

まとめ

第三者承継は、親族や従業員ではなく外部の第三者に事業を引き継ぐ方法です。

主なメリットとして、後継者不足の解消、事業の継続・発展、売却益の確保が挙げられます。

一方で、買い手が必ずしも見つからない可能性や、職場環境・企業文化の変化、複雑な手続きといった注意点もあります。

後継者不足に悩む経営者の方は、早期に専門家に相談し、事業承継・M&A補助金などの支援制度を積極的に活用して、第三者承継の検討を始めましょう。

事業価値の向上に取り組み、適切な買い手との信頼関係構築を進めることが大切です。