「親族内承継とは?」

「親族内承継を成功させるには?」

親族内承継は、経営者が自分の子どもや兄弟姉妹、孫などの親族に会社を引き継ぐ方法です。

信頼できる家族に経営を託せる安心感や、企業理念・文化をスムーズに継承できる点が大きなメリットといえます。

しかし、親族間での対立や債務の引継ぎ、経営の質の低下といった課題も存在します。成功のためには、早めの準備や後継者の適性確認、家族間の十分なコミュニケーションが不可欠です。

また、専門家の活用や税金対策も重要なポイントとなります。

今回は、「親族内承継のメリット」や「親族内承継を実施する手順」「親族内承継を成功させるポイント」などについて詳しく解説します。

これから事業承継を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学 経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

親族内承継とは?

親族内承継は、会社を経営する人が自分の子どもや兄弟姉妹、甥や姪などの親族にを引き継ぐ事業承継の方法です。

親族内承継を選ぶ理由は、経営者自身が信頼できる家族に会社を任せたいと考えるからです。

準備期間をしっかり取れる点や、従業員や取引先も安心しやすい点が大きなメリットといえるでしょう。

親族内承継は、信頼できる家族に会社を引き継げる安心感がある一方で、早めの準備や後継者の教育が大切です。

事業承継については以下の記事をご覧ください。

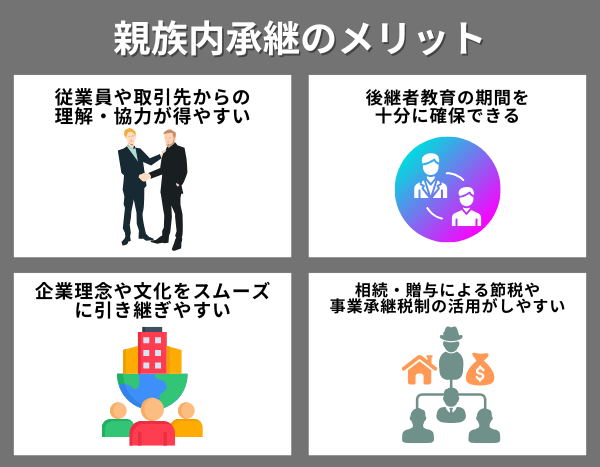

親族内承継のメリット

親族内承継のメリットは、以下の通りです。

- 従業員や取引先からの理解・協力が得やすい

- 後継者教育の期間を十分に確保できる

- 企業理念や文化をスムーズに引き継ぎやすい

- 相続・贈与による節税や事業承継税制の活用がしやすい

それぞれのメリットについて解説します。

従業員や取引先からの理解・協力が得やすい

親族内承継を選ぶと、従業員や取引先から理解や協力を受けやすいという大きなメリットがあります。

なぜなら、親族が後継者になる場合、会社の文化や経営方針が大きく変わりにくく、安心感が生まれやすいからです。

たとえば、現経営者の子どもや親族が後継者に選ばれると、普段から顔を合わせているため、信頼関係が築きやすくなります。

また、経営方針の継続が期待できるため、従業員や取引先も安心して仕事に取り組みやすくなります。

後継者教育の期間を十分に確保できる

親族を後継者に決める場合、早い段階から育成を始めやすくなります。経営に必要な知識や経験をじっくり身につけるためには、長い時間が必要です。

親族内承継なら、現経営者が元気なうちから計画的に教育できるため、準備不足による失敗を避けやすくなります。

実際には、10年ほどかけて各部門の仕事を経験させたりするケースが多いです。

さらに、他社で働く経験やセミナー参加など、社外での学びも取り入れることで、幅広い視点やスキルを身につけられます。

親族内承継は、後継者教育に十分な時間を確保しやすい点が大きなメリットです。

企業理念や文化をスムーズに引き継ぎやすい

親族内承継を選ぶと、企業理念や文化が自然に引き継がれやすいです。

日々の業務を通じて経営者と後継者が一緒に働き、価値観や考え方を共有できるからです。

たとえば、親が経営する会社で子どもが長年働きながら、経営判断やお客様への対応を間近で学ぶ場面が多くあります。

実際に現場で経験を積みながら、企業独自の文化や理念が身につきやすくなります。

相続・贈与による節税や事業承継税制の活用がしやすい

親族内承継を選ぶと、相続や贈与による節税対策や事業承継税制の活用がしやすいです。

事業承継税制を使うと、贈与税や相続税の納税が猶予または免除される特例があり、後継者の資金繰りが楽になります。

たとえば、事業承継税制を使って株式を親族へ贈与した場合、贈与税や相続税が全額猶予され、事業の運営資金を確保しやすくなります。

現金を用意する必要がなく、経営に集中できる安心感があります。

事業承継税制については以下の記事をご覧ください。

親族内承継のデメリット

親族内承継にはさまざまなデメリットが存在しますが、今回は特に注意すべきポイントを取り上げてご紹介します。

- 親族間のトラブルが発生しやすい

- 債務や個人保証の引継ぎ問題

- 経営の質が低下するリスクがある

それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

親族間のトラブルが発生しやすい

親族が複数いる場合、誰を後継者にするかで争いが起こりやすいです。

この場合、後継者に選ばれなかった親族が納得できず、不満を持つことも多いため、トラブルに発展するリスクが発生しやすくなります。

また、株式や資産の分配をめぐって意見がぶつかる場面もよく見られます。

例えば、兄弟が二人いる家庭で長男が後継者になった時、次男が「自分も会社に貢献してきた」と主張し、経営権をめぐる争いが起きました。

その結果、話し合いがまとまらず会社が分裂し、業績が下がったケースもあります。

このように、親族内承継は身近な人同士だからこそ、感情的な対立が深刻になりやすいです。

債務や個人保証の引継ぎ問題

親族内承継では、債務や個人保証の引継ぎが大きなデメリットです。

後継者が経営者の借金や保証を引き受けることになり、生活や将来に大きな不安を感じやすいからです。

家族経営の旅館を引き継いだ長女が、多額の負債を抱えたまま事業を始めることになり、事業承継に踏み切れなかったというケースがあります。

実際、現経営者の保証が残ったまま後継者にも新たな保証を求められることがあり、精神的な重圧や家族への影響も無視できません。

経営の質が低下するリスクがある

親族内承継では、経営能力や適性を持つ後継者が親族内にいるとは限らないため、経営の質が低下するリスクが高くなります。

経営には専門的な知識や経験、そして強いリーダーシップが必要ですが、血縁関係があるからといって、これらの能力が備わっているわけではありません。

例えば、経営経験やスキルが不足している親族が後継者となった場合、会社の業績悪化や競争力の低下を招く可能性があります。

また、従業員が「親族以外は昇進の機会がない」と感じることで、優秀な人材が流出するリスクも高まります。

さらに、外部の視点を取り入れにくくなるため、時代の変化に対応できずに事業が停滞することもあります。

親族内承継を実施する手順

親族内承継を成功させるためには、段階ごとに計画的に進めることが大切です。

事前準備や関係者への説明が不十分だと、後継者や親族間でトラブルが発生しやすくなり、事業の安定した継続が難しくなるからです。

親族内承継を実施する手順

早めに承継の必要性を感じることが大切です。経営者自身の年齢や健康状態、会社の将来像を考えながら、事業を引き継ぐタイミングを見極めます。

専門家(税理士や中小企業診断士など)に相談し、客観的なアドバイスを受けることで、適切なタイミングや準備方法を知ることができます。

会社の現状を正確に把握することが重要です。財務諸表や経営指標を分析し、収益性や成長性、競争力などを評価します。

将来の方向性を見定めるために、現状の課題やリスクも明確にします。必要に応じて、専門家の意見や第三者の診断を活用します。

洗い出した課題に対して、具体的な改善策を実行します。

例えば、収益性の低い事業の見直しや、コスト削減、事業の効率化などを検討します。

後継者が安心して経営できるよう、リスクを最小限に抑える体制づくりを心がけます。

いつ、誰に、どのように承継するかを明確にした計画書を作成します。

計画書には、後継者の選定理由や育成計画、承継方法(贈与・売買・相続など)、資産や株式の移転方法、関係者への説明方法なども盛り込みます。

計画を関係者(親族、従業員、取引先など)と共有し、納得を得ることも大切です。

計画に沿って、株式や資産の移転、経営権の引き継ぎを行います。

贈与や相続の場合は、税金対策も同時に進める必要があります。

必要に応じて遺言書の作成や、金融機関との保証人交代手続きも行い、トラブルを防ぐ体制を整えます。

承継計画を作成し、親族や関係者にも説明して納得してもらいながら進めることが大切です。

最後に、株式や資産の移転手続き、税金対策を専門家と相談しながら進めていきます。

親族内承継でかかる税金

親族内承継を進める際には、相続税や贈与税、株式譲渡に伴う所得税・住民税が発生します。

税金の種類や負担額を事前に理解しておくことで、安心して事業承継の準備ができます。

| 承継方法 | 納税者 | 税金の種類 | 主な税率・内容 |

|---|---|---|---|

| 相続 | 後継者 | 相続税 | 遺産額や法定相続分により異なる |

| 生前贈与 | 後継者 | 贈与税 | 贈与額や贈与者との関係により異なる |

| 株式譲渡 | 譲渡者 | 所得税・住民税 | 所得税15.315%、住民税5% |

相続の場合は、経営者が亡くなった際に後継者へ財産を移転するため、相続税が課されます。

生前贈与を選ぶと、贈与税の対象になります。株式を売買する場合は、譲渡した人に所得税と住民税がかかります。非上場株式の譲渡でも、税率は上記の通りです。

親族内承継では、承継方法によって税金の種類や負担が異なります。専門家に相談しながら、納税対策を検討することが大切です。

親族内承継を成功させるポイント

前述のとおり、親族内承継は一筋縄ではいかず、多くの課題が伴います。

しかし、適切な準備やサポート体制を整えることで、スムーズな事業承継が実現できます。

- 早めに準備・計画を立てる

- 承継後の伴走体制を整える

- 専門家や外部支援を活用する

上記の「親族内承継を成功させるポイント」について、詳しく解説します。

早めに準備・計画を立てる

親族内承継を成功させたいなら、できるだけ早く準備や計画を始めることがとても大切です。

親族間での事業承継には、後継者の選定や育成、関係者への周知、財産や株式の移転など、たくさんの手続きや調整が必要だからです。

後継者が他の会社に勤めている場合、家業に戻る準備や会社の経営を学ぶために数年かかることもあります。

実際に、早めに承継計画を立てて、後継者の育成や関係者との調整を進めた企業は、スムーズに引き継ぎができたという事例が多いです。

承継後の伴走体制を整える

親族内承継では、承継後5~7年間の伴走期間を設けることが大切です。

事業承継の手続きが終わっても、すべての業務をすぐに任せるのは困難です。経営上のトラブル対処や優良顧客への対応など、長年の経験と信頼が必要な場面では前経営者の力が欠かせません。

また、経営者交代直後は従業員からの反発や負担増加が起こりやすく、前経営者のサポートが重要になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 期間 | 準備期間を含め5~7年 |

| 業務サポート | 経営者業務の一部負担 |

| 同行支援 | 取引先や金融機関とのやり取りに同行 |

| 専門機関活用 | 事業承継・引き継ぎ支援センターや商工会議所への相談 |

承継後の伴走体制を整えることで、新経営者は安心して事業を軌道に乗せることができます。

専門機関と連携しながら、長期的な視点でサポート体制を構築してください。

専門家や外部支援を活用する

親族内承継を成功させるためには、専門家や外部支援を積極的に活用することが大切です。

親族内での承継は感情や思い込みが絡みやすく、客観的な判断や計画が難しくなりがちだからです。

専門家のサポートを受けることで、法律や税金など複雑な問題も安心して進められます。

例えば、中小企業診断士や税理士、弁護士などの専門家に相談すると、事業承継計画の作成や節税対策について具体的なアドバイスがもらえます。

また、事業承継・引継ぎ支援センターや商工会議所などの公的機関も無料相談を実施しており、第三者の視点でアドバイスを受けられます。

親族内承継で悩む方は、早めに専門家や外部支援を活用することをおすすめします。

事業承継における、税理士や弁護士の役割は以下の記事をご覧ください。

親族内承継に関するよくある質問

親族内承継についてよく寄せられる質問をまとめました。

- 親族内承継で利用できる補助金にはどのようなものがありますか?

- 日本の企業で親族内承継が占める割合はどのくらいですか?

- 親族内承継を実施する際に注意すべきポイントは何ですか?

経営者のご家族やご親族が事業を引き継ぐことを検討されている方、親族内承継のメリットや注意点、利用できる補助金などについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

親族内承継で利用できる補助金にはどのようなものがありますか?

親族内承継で利用できる補助金は「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新枠)」です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助金名 | 事業承継・引継ぎ補助金(経営革新枠) |

| 主な目的 | 事業承継やM&Aを契機とした中小企業等の新たな経営革新への取組みを支援 |

| 対象者 | 中小企業者・個人事業主(親族内承継、従業員承継、M&A等) |

| 主な類型 | 創業支援類型(Ⅰ型)、経営者交代類型(Ⅱ型)、M&A類型(Ⅲ型) |

| 補助対象経費 | 設備費、店舗等借入費、原材料費、広報費、マーケティング調査費、謝金、旅費、外注費、委託費など |

| 補助率 | 2/3以内または1/2以内(条件による) |

| 補助上限額 | 最大800万円(廃業・再チャレンジ枠併用時は+150万円、最大950万円) |

| 補助下限額 | 100万円 |

| 主な要件 | 経営革新計画の策定、付加価値額3%以上増加計画、デジタル化・グリーン化等の革新性 |

| 申請方法 | 認定支援機関の確認書取得後、電子申請システム(jGrants)で申請 |

| 申請時期 | 公募ごとに異なる(例:2024年4月1日~4月30日など) |

| 注意点 | 交付決定前の支出は対象外。賃上げ要件や補助対象経費の要件あり。 |

例えば、親が法人代表者の場合は、子が代表に交代し、事業の新しい活動(店舗改装や新商品開発など)にかかる費用を最大800万円まで補助してもらえます。

小規模事業者や赤字の場合は補助率が2/3になるなど、条件によって金額や割合が変わります。

ただし、単なる承継費用は対象外で、承継後の新規投資が必要です。

日本の企業で親族内承継が占める割合はどのくらいですか?

いま日本の企業で親族内承継が占める割合は約3割です。つまり、10社あれば3社ほどが親族へ事業を引き継いでいます。

親族内承継は昔から多かったですが、最近は経営者の高齢化や後継者不足、価値観の変化などで減少傾向にあるからです。

親族以外の従業員や外部の人に引き継ぐケースが増えています。

親族内承継を実施する際に注意すべきポイントは何ですか?

親族内承継を実施する際に注意すべきポイントは、以下の通りです。

- 後継者の適性や意思を早めに確認すること

- 家族や親族の理解と協力を得ておくこと

- 事業承継計画をしっかり立てること

- 遺言書や税金対策など法律面の準備を進めること

- 専門家に相談しながら進めること

たとえば、後継者に選ばれた人が本当に経営に向いているか、本人にやる気があるかどうかを見極めることが必要です。

また、他の親族との話し合いをしっかり行わないと、後で不満や争いが起きてしまうこともあります。

具体例として、親族会議を開いて全員の意見を聞き、後継者を決めたあとも定期的に情報共有を行うと安心です。

さらに、専門家に相談して遺言書の作成や相続税対策を早めに進めることで、後で困るリスクを減らせます。

まとめ

親族内承継を考えている方は、まず後継者の適性や意思を早期に確認し、家族や関係者と十分に話し合いましょう。

また、事業承継計画や税金対策、補助金の活用について専門家に相談し、計画的に準備を進めることをおすすめします。

親族内承継は多くの課題が伴いますが、しっかりとした準備と周囲の協力、専門家のサポートを得ることで、スムーズな事業承継が実現できます。

後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください

親族内承継は多くのメリットがある一方で、適切な後継者が親族内にいない場合や、経営能力の不足といった課題も存在します。

一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、こうした後継者問題や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。

JPCAは、プロ経営者の輩出とマッチングを通じて、企業の成長と持続的な発展を支援しています。

JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。

事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。