「事業承継の課題とは?」

「事業承継にの課題を解決する方法は?」

事業承継では、経営者の高齢化や後継者不足、後継者の育成の難しさ、資金や税金の負担など、さまざまな課題が発生します。

特に中小企業では、半数以上が後継者不在という深刻な状況に直面しており、準備不足のまま引退時期を迎えるケースも少なくありません。

課題を乗り越えるためには、早期に後継者候補を検討するとともに、税務対策や資金計画の準備を進め、必要に応じてM&Aなど外部承継の選択肢も確保しておきましょう。

本記事は、「事業承継における課題」や「事業承継の課題を解決する方法」について詳しく解説します。

これから事業承継を検討している方や、将来に備えたい経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学 経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

事業承継における課題

事業承継における課題は、以下の通りです。

- 経営者の高齢化

- 後継者不足

- 後継者の育成の難しさ

- 取引先や従業員の理解を得られない

- 資金・税金の負担

上記の課題は単独で発生するのではなく、複数が同時に重なり合うことで、企業の存続に大きな影響を与える点が特徴です。

特に中小企業では、後継者が決まらないまま経営者が高齢化し、十分な準備期間を確保できないケースが少なくありません。

以下に詳しく説明します。

経営者の高齢化

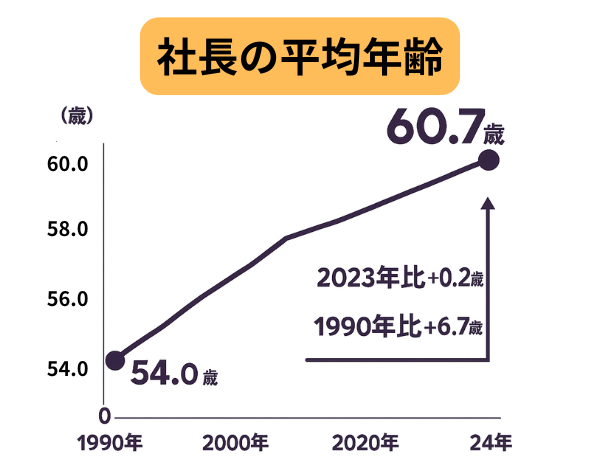

中小企業の経営者年齢は1990年の54.0歳から2024年には60.7歳へと上昇しており、約6.7歳高齢化が進んでいます。

一方、社長交代率は1990年代の4.58%から2024年には3.75%へと低下しており、経営者の世代交代が停滞している状況が続いています。

交代率の低下は、後継者不在により引退したくても引退できない経営者が多く存在していることを示唆しています。

さらに深刻なのは、60歳以上の経営者のうち半数程度が事業承継の準備を進めていない現状です。

経営者の平均年齢が60歳を超える中、早急な事業承継対策が求められています。

参考:中小企業庁:2020年版「中小企業白書」 第1部第3章第2節 経営者の高齢化と事業承継

後継者不足

事業承継における後継者不足は、現在の日本で最も深刻な経営課題となっています。

全国の企業の半数以上が後継者不在の状況にあり、多くの経営者が将来への不安を抱えています。

後継者不足が起こる主な理由は、少子化による候補者の減少と事業の将来性への不安です。

従来は親族への承継が一般的でしたが、子どもの数が減り、さらに経営者になることを望まない若者が増えています。

また、経営環境の変化が激しく、デジタル化への対応や競争の激化により、事業を引き継ぐことへの負担感が高まっています。

後継者不足の問題については以下の記事をご覧ください。

後継者の育成の難しさ

事業承継において後継者の育成は非常に困難な課題です。

経営スキルの習得から人脈づくりまで、座学では学べない実践的な能力を身につけるには長期間を要するためです。

育成する人材自体が不足していることも大きな問題となっています。

転職市場が活発な現在では、候補者として育成しようとしていた人材が転職してしまうケースも発生しています。

また、事業承継について正しく理解していない経営者が多く、適切な育成計画を立てられないことも課題です。

後継者の育成に関しては以下の記事もご覧ください。

取引先や従業員の理解を得られない

事業承継において「取引先や従業員の理解を得られない」という課題は、事業の存続に重大な影響を及ぼします。

後継者への交代が円滑に進まないと、取引先との信頼関係が揺らいだり、従業員が不安を感じて離れてしまう可能性があるからです。

事前に関係者との対話や説明を丁寧に行わずに経営者が交代すると、「何も知らされていない」「今後が心配」といった不信感が生まれ、取引先の契約打ち切りや従業員の退職につながることがあります。

資金・税金の負担

事業承継で一番悩むのは、資金や税金の負担がとても大きいことです。

なぜなら、経営を引き継ぐときには相続税や贈与税が発生し、まとまったお金が必要になるからです。

たとえば、後継者が会社の株式や資産を受け取る際、相続税や贈与税が高額になることが多いです。

資金が足りないと、融資を受けたり、事業承継税制を利用したりする必要が出てきます。

事業承継税制については以下の記事をご覧ください。

事業承継が成立しなかった場合のリスク

事業承継は会社の未来を守るために欠かせない一方、準備が遅れると大きなリスクに直面することになります。

- 廃業に多くのコストが発生する

- 従業員の雇用が維持できなくなる

- 顧客や取引先に悪影響が及ぶ

以下では、事業承継が成立しなかった場合に発生する主なリスクをわかりやすく解説します。

廃業に多くのコストが発生する

事業承継が成立しないと廃業に非常に大きなコストがかかるため、経営者にとって大きな負担になります。

廃業では事業を精算するために、資産処分費・店舗や設備の原状回復費・従業員の解雇予告手当・各種違約金などが発生します。

| 発生する費用 | 内容 |

|---|---|

| 原状回復 | 店舗や設備の解体・修復費用(例:飲食店30坪なら60〜150万円が相場) |

| 従業員関連 | 解雇予告手当・退職金など |

| 契約関連 | 賃料、リース料、違約金 |

| 資産処分 | 在庫・設備などの売却時に買い叩かれるリスク |

| 残債務 | 借入金の返済が困難になる場合も |

上記の負担が一度に経営者へのしかかるため、手元に残る資金が大幅に減少してしまいます。

従業員の雇用が維持できなくなる

事業承継が成立しないと、従業員の雇用が維持できなくなる可能性が高まり、会社だけでなく社員の生活にも大きな影響が及びます。

例えば、後継者が見つからず会社が廃業となった場合、長年培ってきた技術やノウハウだけでなく、従業員の雇用も全て消失してしまうケースが数多く報告されています。

中小企業庁のデータによると、後継者不足によって2025年までに約650万人の雇用が失われるとの試算もあり、これは日本経済全体にも大きな打撃となります。

早めに対策をすすめることが、従業員と会社の未来を守るために不可欠だといえます。

顧客や取引先に悪影響が及ぶ

事業承継が成立しなかった場合、顧客や取引先に悪影響が及ぶリスクがあります。

後継者が不在のまま経営が停滞すると、納期の遅延やサービス品質の低下が生じやすくなります。

また、後継者候補が確定していない企業では、主要取引先から「将来の取引継続に不安がある」と判断され、長年の関係が途切れることも珍しくありません。

事業承継が進まないことは自社の経営だけでなく、顧客や取引先の信頼にも悪影響を及ぼすため、早めの対策が必要です。

事業承継の方法別にみるリスク

事業承継の方法には、親族内承継・社内承継・第三者承継(M&A)がありますが、それぞれに特有のリスクがあります。

- 親族内承継では、自社株の相続税や贈与税が高額になる

- 社内承継では、後継者の資金力不足や経営能力の見極めが難しい

- 第三者承継(M&A)では、買い手が見つからず時間がかかる

このように、方法ごとに異なる課題が存在するため、特徴を理解しておくことが重要です。

それでは、各承継方法のリスクについて詳しく解説していきます。

親族内承継のリスク

親族内承継には「自社株の相続税・贈与税が高額になるリスク」があるため、早めに対策を検討する必要があります。

親族に会社を引き継ぐ場合、自社株式を相続または贈与によって移転します。

その際、株価が想定より高いと相続税・贈与税の負担が大きくなり、承継を進めようとしても資金繰りに影響が出る可能性があります。

特に中小企業では、株価が高騰しているのに現金が十分でないケースが多く、対策が遅れるほど負担が増えるおそれがあります。

このように、親族内承継では、自社株の相続税・贈与税が高額になるリスクを避けるため、早めに株価の評価と承継方法の検討を進めることが重要です。

社内承継のリスク

社内承継には後継者の資金力不足や経営能力の見極めが難しいというリスクがあるため、慎重に準備する必要があります。

従業員や役員が会社の運営に精通していても、経営者としての視点や資金を十分に持っているとは限らないためです。

特に株式の買い取り資金を確保できないケースは多く、承継手続きが進まない要因になります。

また、経営者としての判断力やリーダーシップが不足していると、承継後の企業の成長が停滞するおそれもあります。

このように、社内承継は会社を知っている人材に任せられるメリットがある一方で、資金面や経営能力の課題が発生しやすい方法です。

第三者承継(M&A)のリスク

第三者承継(M&A)には「買い手が見つからず時間がかかるリスク」があり、準備不足だと事業の継続が危うくなる可能性があります。

M&Aは親族や社内承継と異なり、外部の企業や個人に事業を引き継ぐため、双方の条件調整に時間がかかります。

さらに、企業価値の評価やデューデリジェンスなど、多くの工程が必要になるため、スムーズに買い手が決まらないことがあります。

経営状況が悪化してから準備を始めると、評価額が下がり、売却益を得られにくくなる点もリスクです。

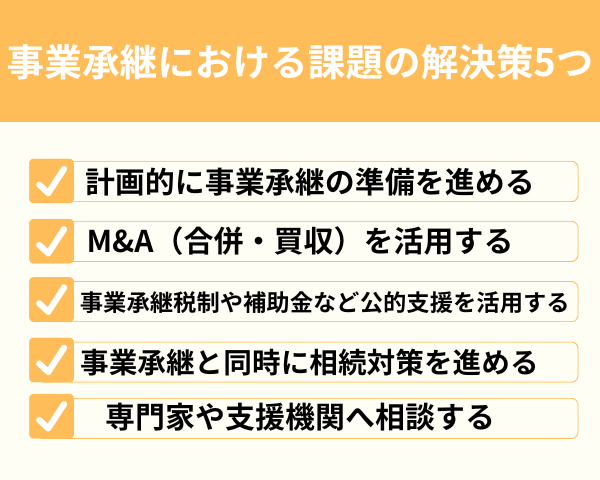

事業承継における課題の解決策5つ

事業承継の課題を解決する方法は、主に5つあります。

- 計画的に事業承継の準備を進める

- M&A(合併・買収)を活用する

- 事業承継税制や補助金など公的支援を活用する

- 事業承継と同時に相続対策を進める

- 専門家や支援機関へ相談する

計画的に事業承継の準備を進める

事業承継を計画的に進めることが会社の未来を守る最善策です。

準備が遅れると後継者不足やトラブルが発生しやすくなり、経営の安定が損なわれるからです。

計画的に事業承継の準備を進める方法

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 現状把握 | 経営者の資産や会社の財務状況、従業員数などを整理する | 後継者候補もリストアップする |

| 関係者の意思確認 | 後継者候補や親族、役員、従業員の意見を聞く | 周囲の理解を得るために対話を重ねる |

| 承継方法・後継者確定 | 親族内・社内・第三者承継のメリット・デメリットを考える | 後継者を決めて承継方法を選ぶ |

| 計画書作成 | 経営理念や経営計画、承継時期、課題、解決策を明文化する | 反発や資金面の課題も洗い出して記載する |

| 進捗管理 | 実施時期や課題解決策を時系列で整理し、進捗を管理する | 5年から10年程度の長期スパンで作成し、随時見直す |

例えば、経営者と後継者が事前に話し合い、承継計画書を作成し、課題を明確にしてから行動すると、関係者の理解も得やすくなります。

やはり、早めの準備が円滑な事業承継のポイントです。

M&A(合併・買収)を活用する

M&Aを活用すると、事業承継の課題を解決しやすくなります。

たとえば、オーナーが高齢で後継者がいないとき、M&Aを使うことで、他社へ事業を譲り、従業員の雇用や取引先との関係も維持できます。

| 方法 | 特徴・メリット | 注意点・デメリット |

|---|---|---|

| 株式譲渡 | 経営権を丸ごと引き継ぐ。手続きが簡単。雇用や取引先も維持しやすい | 負債も引き継ぐ。簿外債務に注意 |

| 事業譲渡 | 必要な事業だけ選んで引き継ぐ。リスクを減らせる | 手続きが複雑。規模が大きい場合は不向き |

M&A専門家に相談しながら、買い手企業とマッチングを進め、事業の成長や従業員の雇用維持を実現したケースも多く見られます。

M&Aを活用すれば、後継者不足で悩む経営者も安心して事業承継を進められます。

事業承継税制や補助金など公的支援を活用する

事業承継時は税金や資金面の負担が大きくなりやすいです。

公的支援を使うと、税金の猶予や補助金による資金援助を受けられるため、後継者や経営者の負担が大きく減ります。

| 支援制度名 | 内容・特徴 | 申請先・相談先 |

|---|---|---|

| 事業承継税制 | 非上場株式の相続税・贈与税の猶予や免除 | 都道府県、税務署 |

| 事業承継・引継ぎ補助金 | 経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジ等に最大800万円 | 中小企業庁、補助金事務局 |

事業承継税制を使うと、非上場株式の相続税や贈与税が猶予または免除されます。

補助金では、経営革新や専門家活用、廃業・再チャレンジなどに対して最大800万円の支援を受けられます。

公的支援を上手に活用することで、事業承継の不安や負担を減らし、安心して経営を引き継ぐことができます。

事業承継と同時に相続対策を進める

事業承継を進める際には、相続対策も同時に行うことが大切です。

会社の株式や事業用資産がオーナー個人の資産と重なっているケースが多く、承継時に相続税・贈与税の負担が想定以上に膨らむリスクがあるからです。

たとえば、事業承継税制を活用すれば、自社株式の相続・贈与に対して税の納税猶予・免除を受けられる可能性があります。

また、遺言書を作成して承継方針を明確にしておくと、親族間のトラブル防止にもつながり、後継者が安心して事業を引き継げます。

専門家や支援機関へ相談する

事業承継の課題に悩んだ場合は専門家や支援機関へ早めに相談することをおすすめします。

経験豊富な専門家や公的機関が多角的な視点でアドバイスをくれるため、安心して事業承継の準備や実行が進められるからです。

| 相談先 | 特徴・サポート内容 |

|---|---|

| 事業承継・引継ぎ支援センター | 無料で幅広い相談ができる、公的機関で安心 |

| 商工会・商工会議所 | 地域密着サポート、専門家紹介やセミナーも実施 |

| 税理士・公認会計士 | 税務や会計面の相談に強み、資金調達や相続税対策も可能 |

| 弁護士 | 法律相談や相続トラブル対応、遺言書作成 |

| 金融機関 | 資金調達や財務相談、専門家紹介も可能 |

| M&A仲介会社・マッチングサイト | 後継者不在時のM&A支援、マッチングや契約書作成 |

全国には無料で利用できる事業承継・引継ぎ支援センターや、税理士・弁護士・金融機関・商工会議所など多様な相談先があります。

自分だけで悩まず、専門家の力を借りることで、事業承継が円滑に進みやすくなります。

事業承継の課題に関する相談先

事業承継の相談先は、以下の通りです。

- 事業承継・引継ぎ支援センター

- 商工会・商工会議所

- 税理士・公認会計士

- 弁護士

- M&A仲介会社・マッチングサイト

それぞれの相談先について紹介します。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターは、公的機関なので、安心して利用できます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 設置主体 | 国(中小企業庁・中小機構) |

| 対象 | 中小企業・小規模事業者(親族内・第三者承継) |

| 主な支援内容 | 無料相談、専門家アドバイス、M&A・マッチング支援、後継者人材バンク、セミナー開催 |

| 相談費用 | 無料 |

| 設置場所 | 全国47都道府県 |

| 特徴 | 公的機関、秘密厳守、経験豊富な専門家が対応 |

国が運営しているため、利害関係のない第三者の専門家が経験に基づいてアドバイスを提供します。

民間の支援機関とは異なり、自己のビジネス分野への誘導や決断を急かすことはありません。

親族内承継から第三者への引継ぎまで、あらゆる事業承継の相談に対応しており、全国47都道府県に設置されています。

商工会・商工会議所

| 項目 | 商工会 | 商工会議所 |

|---|---|---|

| 根拠法 | 商工会法 | 商工会議所法 |

| 管轄官庁 | 経済産業省 中小企業庁 | 経済産業省 経済産業政策局 |

| 対象地域 | 町村区域 | 原則として市の区域 |

| 会員構成 | 約9割が小規模事業者 | 約8割が小規模事業者 |

| 事業内容 | 小規模事業施策に重点 | 幅広い事業を実施 |

商工会議所では、後継者塾や専門家による無料相談、事業承継計画の作成サポートなどを行っています。

相談者の状況に合わせて、相続や株式評価、組織体制づくりも手伝ってもらえます。

商工会でも、地域に根ざしたサポートで経営の悩みを一緒に解決してくれます。

税理士・公認会計士

| 項目 | 税理士 | 公認会計士 |

|---|---|---|

| 主な業務 | 税務申告・税務相談 | 財務諸表監査 |

| 主なクライアント | 中小企業・個人事業主 | 大企業・上場企業 |

| 事業承継での役割 | 相続・贈与税対策・株式評価 | 企業価値向上・株式評価・売却価格試算 |

事業承継の相談先として最も多く選ばれているのは「顧問の公認会計士・税理士」で59.1%を占めています。

理由は、会社の成り立ちや経営者の考え方、家族構成などを最も身近で理解しているからです。

税理士は相続・贈与に関するサポートや株式評価を行い、公認会計士は企業価値向上のためのアドバイスや売却価格試算などのサポートを提供しています。

事業承継における、税理士の役割は以下の記事をご覧ください。

弁護士

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 主な役割 | 法的相談、計画策定、契約書確認、手続き代行 |

| 相談料 | 30分5,000円~10,000円程度 |

| 着手金 | 30万円前後 |

| 対応期間 | 5~10年の長期サポート |

| 主なメリット | 法的リスク回避、時間短縮、相続争い防止 |

事業承継には多くの法的手続きが必要になります。

とくに 親族間の相続トラブル、契約書の不備、金融機関との交渉 などは、専門知識が求められ、経営者自身での対応が難しいケースが少なくありません。

こうした中、中小企業庁の資料でも、事業承継における弁護士の役割について言及されています。

弁護士には、中小企業・小規模事業者が事業承継・M&Aの目的の明確化や事業承継・M&Aに当たり課題となる事業運営上の問題等を対話と傾聴を通して言語化し、それを踏まえた適切な事業承継・M&Aスキームの選定に関する助言、契約締結交渉のサポート、契約書の作成・審査、契約内容の実行支援等、取引の局所的関与ではなく手続全般を伴走支援することにより、事業承継・M&A後の円滑な承継支援等を行うことが期待される。

引用元:中小企業における弁護士の役割

弁護士なら法的リスクを事前に回避し、スムーズな承継を実現できます。

事業承継における、弁護士の役割は以下の記事をご覧ください。

M&A仲介会社・マッチングサイト

| 項目 | M&A仲介会社 | マッチングサイト |

|---|---|---|

| サポート内容 | 企業価値算定、交渉、契約書作成など | オンライン上でのマッチング機能 |

| 立ち位置 | 譲渡・譲受企業の中立 | プラットフォーム提供 |

| 費用体系 | 成功報酬(レーマン方式) | 売り手無料、買い手成功報酬 |

| 案件数 | 仲介会社により異なる | 数千~数万件 |

| 専門性 | 法務・財務・税務の専門家在籍 | 基本的にマッチング機能のみ |

M&A仲介会社は譲渡企業と譲受企業の間に入り、中立的な立場でM&Aを成功に導くための専門的なサポートを行います。

一方、M&Aマッチングサイトはオンライン上で譲渡企業や譲受企業を探せるサービスで、豊富な選択肢からマッチング候補を選ぶことができます。

事業承継の課題を解決した事例

医薬品の臨床開発を支援する株式会社ファルマでは、創業者の山田正広氏が引退を目前に控える中、後継者不在という大きな課題に直面しました。

そこで山田氏が選択したのが、外部のプロ経営者に事業を引き継ぐ「第三者承継」という方法です。

山田氏は日本プロ経営者協会を通じて複数の候補者と面談し、会社の理念への共感度や人柄を重視して中村優介氏を後継者として選任しました。

就任後、中村氏は業務効率化や社内コミュニケーションの改善に着手し、従業員との信頼関係を築きながら事業を着実に成長へと導きました。

山田氏も「安心して会社を託すことができた」と語っており、本事例は第三者承継であっても理念を守りつつ、最適な後継者を見つけられることを示す好例といえるでしょう。

事業承継の課題に関するよくある質問

事業承継の課題に関するよくある質問は以下の通りです。

- 事業承継における2025年問題とは?

- 事業承継を検討する最適なタイミングはいつですか?

- 赤字・債務超過企業でも事業承継は可能ですか?

- 事業承継問題の具体例にはどのようなものがありますか?

事業承継における2025年問題とは?

2025年問題は経営者の高齢化が進むことで、中小企業の事業承継が急務となる大きな課題です。

団塊世代の多くが75歳を超えるタイミングで、経営者の多くが引退時期を迎えます。

しかし、後継者が決まっていない企業が多く、事業を引き継ぐ人がいない場合、会社が廃業に追い込まれてしまいます。

中小企業庁の調査によると、2025年までに70歳を超える経営者は約245万人に達すると予測されています。

そのうち約半数は、後継者が決まっておらず、黒字でも廃業せざるを得ないケースが増えるといわれています。

廃業が増えると雇用が失われ、地域経済や日本全体にも大きな影響が及びます。

事業承継を検討する最適なタイミングはいつですか?

事業承継を検討するタイミングは、後継者が40代前半の時期です。現経営者が50代に入ったら準備を始めることをおすすめします。

経営者の平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえると、60歳頃には事業承継に向けた準備に着手する必要があると言えます。

中小企業庁の調査によると、40代前半で事業承継した経営者の61%が「ちょうどよい時期だった」と回答しています。

一方、50代以降では満足度が41%に低下し、28%の人が「もっと早い方がよかった」と答えています。

事業承継には5年から10年の準備期間が必要なため、早めの対応が重要になります。

赤字・債務超過企業でも事業承継は可能ですか?

赤字や債務超過の会社でも事業承継は可能です。

経営状態が悪くても、事業の価値や将来性を見込んで引き継ぐ人や会社が現れる場合があるからです。

赤字が続いている中小企業でも、後継者が経営改善に取り組んだり、M&Aで新しい経営者が参入したりして、事業を再生できた事例が実際にあります。

赤字や債務超過の状態でも、売上アップやコスト削減、分社化などの方法を活用して、事業承継が実現したケースが増えています。

事業承継問題の具体例にはどのようなものがありますか?

事業承継で起こりやすい問題には「後継者不在」「育成の難しさ」「社内の理解不足」など、会社の存続に影響する重大な課題が多くあります。

| 問題 | 詳細 |

|---|---|

| 後継者不在 | 子どもや社員に承継意思がなく見つからないケースが多い |

| 後継者教育が難しい | 経営者育成に5〜10年かかるとされている |

| ワンマン経営で準備が遅れる | 経営判断が社長に集中し計画が進まない |

| 相談相手がいない | 何をすべきかわからず対策が遅れる |

| 経営状況への不安 | 経営が安定するまで承継を先延ばしにしてしまう |

| 取引先・従業員の反発 | 後継者が受け入れられず事業運営に支障が出る |

| 経営者自身が退かない | 健康でも突然のトラブルが発生し混乱につながる |

例えば後継者が見つからない場合、社内承継では株式購入資金を用意できず承継が止まることがあります。

また、親族内承継であっても相続税・贈与税の負担が重く、事業運営を圧迫するケースもあります。

ワンマン経営の企業では引き継ぐ情報が整理されておらず、後継者が経営判断を行えず混乱を招くこともあります。

事業承継の問題は早期に把握し、後継者選びと教育、専門家への相談を計画的に進めることが重要です。

後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください

中小企業の半数以上が後継者不在という深刻な状況に直面している現在、事業承継の課題解決には専門的なサポートが不可欠です。

一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、後継者問題や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。

JPCAは、プロ経営者の輩出とマッチングを通じて、企業の成長と持続的な発展を支援しています。

JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。

事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。

| 日本プロ経営者協会の概要 | |

|---|---|

| 名称 | 一般社団法人日本プロ経営者協会 |

| 設立日 | 2019年7月 |

| 活動内容 | プロ経営者によるセミナーの開催 企業への経営者の紹介 経営者に関する調査・研究 書籍の出版 |

| 代表理事 | 小野 俊法 堀江 大介 |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階 |

| URL | https://www.proceo.jp/ |

まとめ

事業承継には「経営者の高齢化」「後継者不足」「後継者の育成の難しさ」「取引先や従業員の理解を得られない」「資金・税金の負担」といった大きな課題があります。

これらの課題を解決するためには、計画的な準備やM&Aの活用、公的支援制度の利用、専門家への相談が重要です。

今回紹介した課題や解決策を参考に、まずは自社やご自身の現状を整理し、早めに事業承継の準備を始めてください。