「地位承継とは?」

「地位承継のメリットは?」

地位承継とは、特定の契約について、その当事者としての契約上の地位と、契約に基づく権利・義務のセットを譲渡側から譲受側の企業へ移すことです。

単に不動産や設備などの資産だけを譲渡しても、取引基本契約や賃貸借契約、金融機関との借入契約は自動では移りません。

そのため、事業譲渡やM&Aの場面では、地位承継の手続きを通じて契約上の地位を引き継ぐことが必要になります。

たとえば店舗ごと第三者に事業譲渡する場合でも、家主との賃貸借契約や主要取引先との契約について、契約上の地位を新しい運営会社に移さなければ事業を続けられません。

このように地位承継は、契約関係を途切れさせずに事業を引き継ぐための重要な仕組みです。

本記事では、地位承継の意味や読み方、継承との違いに加え、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。

これから事業譲渡や地位承継を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学 経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

地位承継とは?正しい読み方

賃貸契約の名義変更や、M&Aにおける各種契約の引き継ぎなど、身近な場面でも利用される手続きです。

地位承継が必要になるのは、契約の主体が変わる際に、責任の所在を明確にし、トラブルを防ぐためです。

たとえば事業譲渡では、従業員との雇用契約や取引先との契約を新しい事業主に移す必要があります。

これを適切に行わないと、「誰が責任を負うのか」が不明確になり、後の紛争につながりかねません。

地位承継は契約関係を安全に引き継ぐために欠かせない重要な手続きです。

地位承継と地位継承の違いとは?

地位承継は組織・事業・権利義務など法的な契約上の地位を受け継ぐことを指し、地位継承は王位や役職などの身分・立場を受け継ぐことを意味します。

| 項目 | 地位承継 | 地位継承 |

|---|---|---|

| 位置づけ | 法律用語 | 一般的な日本語表現 |

| 内容 | 契約上の権利義務を引き継ぐ | 立場や役割を次の人に引き継ぐイメージ |

| 使用場面 | 合併・事業承継・契約移転 | 組織内の役職引き継ぎなど日常表現 |

| 根拠 | 民法・判例で明確に使用 | 法的定義なし |

例えば、会社の合併により旧会社の契約関係を新会社が引き継ぐ場合は「契約上の地位を承継する」と表現します。

一方で「部長職を継承する」などは一般表現であり、法的な「地位承継」とは異なります。

事業承継と事業継承の違いは以下の記事でまとめられています。

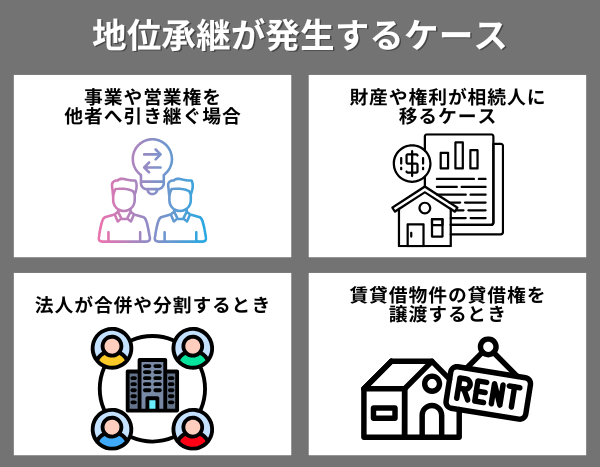

地位承継が発生するケース

地位承継が発生するケースは以下の通りです。

- 事業や営業権を他者へ引き継ぐ場合

- 財産や権利が相続人に移るケース

- 法人が合併や分割するとき

- 賃貸借物件の貸借権を譲渡するとき

事業譲渡や相続、法人の合併・分割など、さまざまな場面で地位承継が必要となり、それぞれに適切な手続きや書類の準備が求められます。

それでは、地位承継が発生するケースについて解説していきます。

事業や営業権を他者へ引き継ぐ場合

事業や営業権を他者へ引き継ぐ場合には、事業に紐づく契約上の地位を譲受側に移す「地位承継」が必要になり、併せて許認可の名義変更や行政への届出が求められることがあります。

事業譲渡や営業権の譲渡を行うことで、買い手がその事業を継続するには、許認可の「地位」を引き継ぐ手続きが求められます。

手続きを怠ると、法的に営業を行えない状態になるおそれがあります。

たとえば飲食店を事業譲渡する場合、厨房設備や従業員だけでなく、食品衛生法に基づく「営業許可」も営業継続に欠かせません。

上記の許可は個人や法人に付与されるため、事業を引き継ぐ側は「地位承継届」を保健所へ提出し、営業許可証を添付する必要があります。

財産や権利が相続人に移るケース

相続は被相続人が残した財産だけでなく、所有権や営業権、債務といったさまざまな権利・義務がまとめて移転する仕組みです。

この中には、賃貸借契約などの「契約上の地位」が相続人に承継されるケースも含まれます。

こうした契約上の地位の承継を含めて手続きを進めるため、相続が発生した事実や誰が相続人であるかを証明する複数の公的書類が求められます。

たとえば、不動産の名義変更では、登記簿を変更するために被相続人の除籍謄本や戸籍謄本、さらに法定相続情報一覧図の提出が必要になります。

また、銀行口座の相続手続きでも、相続人全員の同意が確認できる相続関係書類の提出を求められます。

このように、相続では財産だけでなく権利や義務も移るため、必要書類を早めに把握し、正しい手順で進めることが重要です。

法人が合併や分割するとき

法人が合併や分割を行う場合、消滅会社や分割会社が持つ契約上の地位は、法律上包括的に存続会社や承継会社へ移転します。

もっとも、許認可などについては別途「地位承継届」や名義変更などの行政手続きが必要になることがあり、事前の確認が大切です。

一方、分割では営業権や資産を承継する会社が登記事項証明書を用意し、管轄の役所へ地位承継届を提出しなければなりません。

合併や分割では権利や義務が自動で移る場合でも、行政手続きが必要となるケースがあるため、事前に該当する制度を確認し、必要書類を準備しておくことが重要です。

賃貸借物件の貸借権を譲渡するとき

賃貸借物件の貸借権を譲渡するときは必ず貸主の承諾を得る必要があります。

民法612条で借主が貸借権を譲渡する際には貸主の同意が必要と定められているためです。

貸主は新しい借主の支払い能力や利用目的を確認し、安心して契約関係を続けたいと考えるためです。

例えば、店舗を移転する企業が現在の物件を他社に引き継ぐケースがあります。

この場合、まず貸主に譲渡の希望を伝えて承諾を得ます。

併せて敷金の扱いも決め、譲受側が退去時の返還金を受け取るのかを事前に合意します。

上記の手続きを踏むことでトラブルを避けやすくなります。

地位承継の3つのメリット

地位承継の3つのメリットは、以下の通りです。

- 経営権を維持したまま事業譲渡が可能

- 必要な資産・契約のみを選択して承継できる

- 譲渡側はリスク回避・節税効果が期待できる

それぞれのメリットについて紹介していきます。

経営権を維持したまま事業譲渡が可能

事業譲渡では、どの契約について地位承継を行うかを選べるため、経営権を手放さずに事業の一部だけを売却できます。

地位承継では、資産や負債、権利や義務を個別に引き継げるからです。

株式譲渡だと会社全体を丸ごと譲渡するので経営権も移ってしまいますが、事業譲渡では譲渡したい部分だけを切り出して売却できます。

会社の法人格はそのまま残り、売却した事業以外の経営権は完全に維持できます。

必要な資産・契約のみを選択して承継できる

事業譲渡で地位承継を活用すると、必要な契約だけを選んで引き継ぎ、その契約に紐づく資産・負債を整理しやすくなります。

| 分類 | 具体例 |

|---|---|

| 不動産関連 | 店舗の賃貸借契約 |

| 設備・機械 | 建設機械のリース契約 |

| 労働関係 | 従業員との雇用契約 |

| 取引先関係 | 販売契約・業務委託契約 |

| 金融関係 | 債権債務関係 |

| 知的財産 | 特許権・商標権 |

地位承継では、資産・負債や権利・義務を個別に譲受側に移転します。

株式譲渡のように企業全体を一括で承継するのとは異なり、譲渡側は経営権を維持しながら事業の一部を切り離すことができます。

また、譲受側は必要最低限の対価で事業のうち必要な部分のみを取得できるため、リスクを最小限に抑えながら事業拡張が可能です。

譲渡側はリスク回避・節税効果が期待できる

事業譲渡においてどの契約を地位承継するか選択できるため、譲渡側にとってはリスク回避と節税効果が期待できます。

地位承継によるリスク回避効果は、譲渡側が経営権を完全に手放すことなく、選択的に事業を切り離せることにあります。

また、事業譲渡で生じるのれんの償却により、5年間にわたって損金算入が可能となり、法人税の節税効果を得られます。

| メリット | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 経営権維持 | 譲渡後も経営権を保持 | 役員報酬継続、生活不安軽減 |

| 中核事業集中 | 不採算事業の切り離し | 経営資源の最適配分 |

| 簿外債務回避 | 選択的譲渡により負債を除外 | 偶発的損失リスクの軽減 |

| のれん償却 | 5年定額償却で損金計上 | 法人税の節税効果 |

| 投資資金確保 | 譲渡対価による資金調達 | 成長投資への資金確保 |

このように、経営権を維持しながらリスクを軽減し、税負担を抑えることで、より強固な経営基盤を構築することができます。

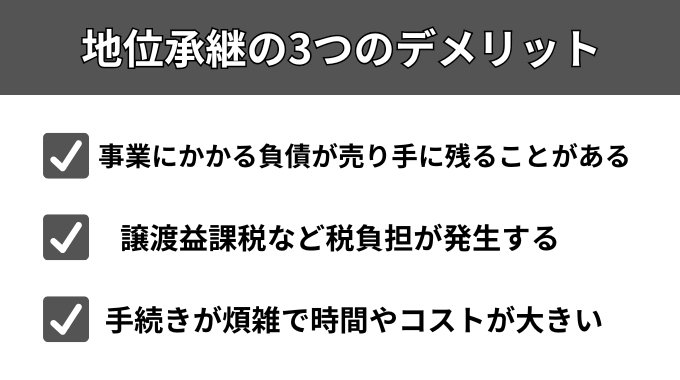

地位承継の3つのデメリット

地位承継にはデメリットも存在します。ここでは、代表的なデメリット3つとその背景をわかりやすく解説します。

- 事業にかかる負債が売り手に残ることがある

- 譲渡益課税など税負担が発生する

- 手続きが煩雑で時間やコストが大きい

事業にかかる負債が売り手に残ることがある

事業譲渡では負債が売り手に残る可能性が高く、譲渡後も借金の返済義務に悩まされることがあります。

事業譲渡では買い手が必要な資産や権利だけを選んで取得するため、売り手側に債務が残る仕組みになっています。

債務超過企業が事業譲渡を行う場合、事業だけを売却して債務だけが残る可能性があります。

また、事業譲渡契約そのものでは債務は引き継がれないため、個別に債務引き受け契約を結ぶ必要があり、譲受企業が買収対象外とみなした事業の債務はそのまま残ります。

さらに、事業譲渡で得た対価で借金を返せるかもしれませんが、債務超過から直ちに解消できるとは限りません。

譲渡益課税など税負担が発生する

地位承継における最大のデメリットは、譲渡側に重い税負担が発生することです。

特に事業譲渡では、株式譲渡と比較して税率が大幅に高くなるため注意が必要です。

| 税金の種類 | 税率 | 適用対象 |

|---|---|---|

| 事業譲渡(法人税等) | 約30~40% | 譲渡益全体 |

| 株式譲渡(個人) | 20.315% | 譲渡益全体 |

| 法人税 | 約30% | 事業譲渡益 |

事業譲渡によって得た譲渡益に対して法人税が課税されます。

株式譲渡の場合は約20%の税率であるのに対し、事業譲渡では約30~40%の税率が適用されるため、譲渡側の税負担が格段に重くなります。

参考:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

手続きが煩雑で時間やコストが大きい

地位承継における手続きの煩雑さと時間・コストの問題は、譲渡側にとって負担が大きいです。

なぜなら、地位承継では株式譲渡と異なり、資産・負債や契約などを一つずつ個別に移転する必要があるからです。

取引先が100社ある場合、100社分の契約書を作成し、それぞれから個別に同意を得なければなりません。

従業員についても、一人ひとりから承諾を得て労働契約を結び直す必要があり、その過程で説明に出向いたり交渉が難航することもあります。

地位承継を行う際の手順

事業譲渡は単に会社を売買するのではなく、契約や許認可などの権利を個別に移転する必要があるため、譲渡側にとって複雑な手続きとなるケースが多いです。

そのため、事前に適切な手順を把握しておくようにしましょう。

地位承継を行う際の手順

まず、どの事業を譲渡するかを明確に定めます。

対象となる資産・負債・契約関係・人員・許認可を網羅的にリストアップし、地位承継が必要な項目を漏れなく洗い出すことが重要です。

譲受企業との間で基本合意書を締結し、地位承継の対象契約を文書化します。

この段階で譲渡範囲を明文化しておくことで、後のトラブルを防げます。

譲受企業による詳細な調査が行われ、地位承継対象の契約や権利義務関係が精査されます。

地位承継に関する詳細な取り決めを含む事業譲渡契約を締結します。

事業譲渡の20日前までに株主への通知または公告を行います。

取引先や従業員など、契約の相手方から地位承継に関する個別の同意を取得します。

従業員については新たな雇用契約の締結が必要です。

業種によっては、譲受企業が監督官庁に地位承継届や許認可の再取得申請を行います。

最終的に、すべての権利義務を譲受企業に移転する手続きを完了させます。

例えば、店舗を賃借しているビジネスでは、賃貸借契約の賃借人としての地位を譲受企業に移転するため、賃貸人(大家)の承諾が不可欠です。

承諾を得られなければ、物理的に店舗を使い続けることができず、事業譲渡が成立しません。

このように、地位承継は法的手続きだけでなく、事業の存続を左右する経営上の重要事項となります。

地位承継を行う際の注意点

地位承継を円滑に進めるため、取引先や関係者に迷惑がかからないよう、次のことに注意しましょう。

- 契約ごとに取引先の承諾を得る必要がある

- 承継対象と非対象を明確にしておく

- 許認可やライセンスの取り直しが必要な場合がある

上記の注意点について紹介していきます。

契約ごとに取引先の承諾を得る必要がある

地位承継を行う際は、契約ごとに取引先から承諾を得ることが法的に義務付けられています。

地位承継には相手方の同意が必要であると民法第539条の2で定められています。

これは、契約内容次第では相手方の利益が著しく損なわれる可能性があるためです。

「この人とであれば」と締結した契約なのに、ある日突然相手方が変わる可能性があるとすると、契約社会が成り立たなくなるおそれがあることから、この規定が設けられました。

承継対象と非対象を明確にしておく

地位承継を行う際は、何を引き継ぐか・引き継がないかを事前に明確にしておくことが重要です。

曖昧にしておくと、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。

事業譲渡では、株式譲渡と異なり個別に権利・義務を移転する必要があるためです。

すべての契約や権利が自動的に引き継がれるわけではなく、相手方の同意が必要な場合や、そもそも承継できない権利も存在します。

地位承継における対象区分

| 承継区分 | 項目 | 条件・注意点 |

|---|---|---|

| 承継可能 | 事業用資産・負債 | 相続の場合のみ |

| 契約上の地位 | 相手方の同意が必要 契約上の権利義務を一体として移転 | |

| 従業員との労働契約 | 個別の同意が必要 事業譲渡では新会社と再締結 | |

| 承継不可 | 許認可 | 新たに取得手続きが必要 |

| 賃借権 | 賃貸人の同意が前提条件 | |

| 取締役の地位 | 一身専属権のため承継不可 |

このように承継の可否を明確にしておくことで、必要な手続きを漏れなく準備でき、地位承継を円滑に進めることができます。

許認可やライセンスの取り直しが必要な場合がある

地位承継を検討する際、最も注意すべき点は許認可やライセンスの取り直しが必要な場合があるということです。

事業譲渡では法人格が変わるため、許認可も原則として無効になってしまいます。

これは、許認可が特定の法人に対して与えられているためです。

株式譲渡では法人格が維持されるため許認可は引き継がれますが、事業譲渡では別法人への移転となるため、新規取得が必要となります。

許認可がなければ営業ができないため、地位承継と並行して申請を忘れずに行うことが重要です。

地位承継に関するよくある質問

最後に、地位承継にまつわるよくある質問に回答します。

- 地位承継と事業譲渡の違いは何ですか?

- 地位承継届の書き方は?

- 地位承継の覚書に印紙は必要ですか?

- 地位承継と権利譲渡の違いは何ですか?

- 契約上の地位承継とは何ですか?

地位承継と事業譲渡の違いは何ですか?

地位承継と事業譲渡は全く違うものです。

地位承継は権利義務を移転する「手続き」であり、事業譲渡は事業を売買する「M&Aの手法」を指します。

事業譲渡を行う際には必ず地位承継の手続きが必要になります。

事業譲渡では個別の資産・負債・権利・義務を譲受企業に移転するため、契約ごとに地位承継を実施する必要があるからです。

一方、株式譲渡では法人格そのものが移転するため、原則として地位承継の手続きは不要です。

地位承継届の書き方は?

地位承継届は、承継した者の情報、被承継者の情報、承継年月日の3点を正確に記入し、承継理由を証明する書類を添付して提出します。

| 記入項目 | 記載内容 |

|---|---|

| 届出日・承継年月日 | 届出を行う日付と実際に承継した日付 |

| 承継した者の情報 | 住所 氏名 電話番号 FAX メールアドレス 法人番号(法人の場合) |

| 被承継者の情報 | 譲渡した者や被相続人の住所・氏名・連絡先 |

| 営業施設情報 | 施設の所在地 名称 許可番号 許可年月日 |

承継理由別の添付書類

| 承継理由 | 必要な添付書類 |

|---|---|

| 譲渡 | 譲渡契約書等の写し(譲渡の意思と事実が確認できるもの) |

| 相続 | 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し、同意書(相続人が複数の場合) |

| 合併 | 合併後存続する法人または新設法人の登記事項証明書 |

| 分割 | 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 |

したがって、地位承継届は上記の表に示した項目を漏れなく記入し、承継理由に応じた証明書類を揃えて提出するようにしましょう。

地位承継の覚書に印紙は必要ですか?

地位承継の覚書に印紙が必要かどうかは、「覚書か契約書か」ではなく、中身と金額で決まります。

印紙税は印紙税法別表第一に定められた20種類の「課税文書」にだけかかり、営業譲渡や契約上の地位承継に関する覚書は、第1号文書などの契約書として扱われることが多いためです。

例えば、事業譲渡の対価◯千万円や引き継ぐ債権・債務の金額を書いた地位承継覚書は、「営業の譲渡に関する契約書」とみなされ、金額に応じた収入印紙が必要になると考えられるでしょう。

一方、金額の記載がなく、合意内容の確認だけを目的とする覚書であれば、課税文書に当たらないケースもあります。

地位承継と権利譲渡の違いは何ですか?

地位承継は契約上の権利と義務を一体として移すことで、権利譲渡は権利だけを移す手続きです。

| 項目 | 地位承継 | 権利譲渡(債権譲渡など) |

|---|---|---|

| 移転の対象 | 契約上の権利と義務を一体として移します | 売掛金などの権利だけを移します |

| 相手方の関与 | 契約相手の承諾が原則として必要になります | 債務者への通知や承諾があれば足りる場合が多いです |

例えば店舗の賃貸借契約を新オーナーに引き継ぐときは地位承継になり、A社がB社への売掛金をC社に売るときは権利譲渡になります。

契約上の地位承継とは何ですか?

契約上の地位承継とは、契約に基づく権利や義務を第三者に引き継ぐことです。

契約から生じる権利だけでなく、支払い義務などの債務や将来の権利義務も一括して移る点が特徴です。

契約の主体が変わることで、元の契約者が持っていた地位がまるごと新しい契約者に移転します。

後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください

地位承継は、事業譲渡や事業承継における重要な手続きですが、その複雑さゆえに多くの企業オーナー様が課題を抱えています。

特に取引先からの個別承諾取得や許認可の再取得など、煩雑な手続きが必要となり、専門知識なしには進行が困難です。

一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、こうした地位承継を含む事業承継全般の課題を解決するために設立された専門機関です。

JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、地位承継の計画策定から実行までをワンストップでサポートいたします。

地位承継や事業承継でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。

| 日本プロ経営者協会の概要 | |

|---|---|

| 名称 | 一般社団法人日本プロ経営者協会 |

| 設立日 | 2019年7月 |

| 活動内容 | プロ経営者によるセミナーの開催 企業への経営者の紹介 経営者に関する調査・研究 書籍の出版 |

| 代表理事 | 小野 俊法 堀江 大介 |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階 |

| URL | https://www.proceo.jp/ |

まとめ

地位承継は、契約にともなう権利や義務を別の人に移転する重要な手続きであり、M&Aや事業譲渡において欠かせない仕組みです。

地位承継を検討されている方は、今回紹介した手順と注意点を参考に、まずは譲渡対象となる事業の範囲を明確に定義し、必要な契約や許認可のリストアップから始めましょう。

特に取引先への個別同意取得や許認可の再取得については、十分な時間を確保して準備を進めることが重要です。