「従業員承継とは?」

「従業員承継のメリットは?」

従業員承継とは親族以外の社内役員や従業員に事業を引き継ぐ事業承継の方法です。

後継者不在に悩む企業が増える中で注目されております。

- 社風や業務を理解した人材が事業を引き継げる

- 後継者の選択肢が広がる

- 取引先や他の従業員からの理解・信頼を得やすい

今回は、「従業員承継の具体的な方法」や「従業員承継を成功させるためのポイント」などについて詳しく解説していきます。

従業員承継を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

従業員承継とは?

従業員承継とは、親族以外の社内役員や従業員に事業を引き継ぐ事業承継の方法です。

この制度は、後継者不在に悩む企業が増える中で注目されています。

なぜなら、親族に後継者がいない場合でも、社内で経営者の資質を持つ人材から後継者を選べるからです。

また、業務に精通し、企業文化を理解している従業員が引き継ぐことで、事業の円滑な継続が可能になります。

具体的な例として、工場長や優秀な若手社員、共同創業者、役員などが後継者として選ばれるケースがあります。

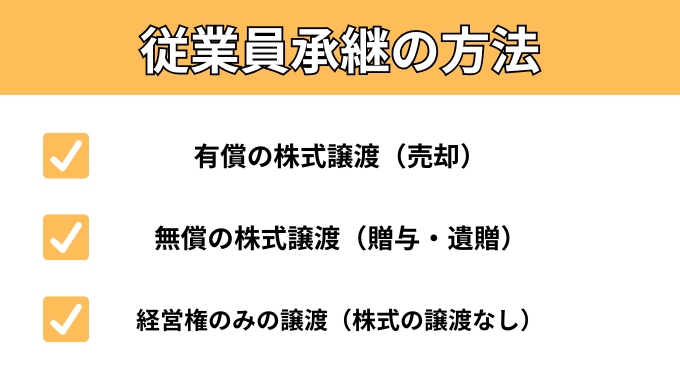

方法としては、株式を有償で譲渡する方法、無償で譲渡する方法、経営権のみを譲渡する方法の3つがあります。

従業員承継の方法

従業員承継の方法は、以下の通りです。

- 有償の株式譲渡(売却)

- 無償の株式譲渡(贈与・遺贈)

- 経営権のみの譲渡(株式の譲渡なし)

上記の事業承継の方法について解説していきます。

有償の株式譲渡(売却)

有償の株式譲渡とは、現経営者が保有する株式を後継者となる従業員に対価を得て売却し、経営権と所有権の両方を移転させる方法です。

具体的な例として、MBO(経営陣による買収)やEBO(従業員による買収)といった手法があります。

後継者の資金が不足している場合は、株式を分割して売却したり、金融機関から融資を受けたりする対策も可能です。

また従業員持株会を活用して一部の株式を売却し、残りを後継者に移譲する方法もあります。

無償の株式譲渡(贈与・遺贈)

無償の株式譲渡(贈与・遺贈)とは、金銭的な対価を支払わずに株式の所有権を移転する方法です。

事業承継において、後継者の経済的負担を軽減するための手段として活用されています。

方法として、「贈与」と「遺贈」の2つがあります。

贈与は経営者が生前に行う無償譲渡で、当事者間の合意により実現できます。

一方、遺贈は遺言による無償譲渡で、経営者の死後に効力が発生します。

手続きとしては、株式譲渡承認請求、取締役会での承認、無償譲渡契約の締結、株主名簿の名義書換が必要です。

ただし、贈与税や相続税の負担が発生する点に注意が必要です。

贈与の場合、受贈者には贈与税が課税され、基礎控除額110万円を超えた分に税金がかかります。

経営権のみの譲渡(株式の譲渡なし)

経営権のみの譲渡(株式の譲渡なし)とは、株式の所有権は現経営者が保持したまま、経営を行う権利と責任のみを後継者に移転する事業承継の手法です。

株主は変わらず、代表取締役などの経営陣のみが交代することになります。

株式譲渡では高額な資金調達が必要になりますが、経営権のみの譲渡なら、株主総会や取締役会を開催して、後継者を新しい代表取締役に選出して変更登記を行うだけで手続きが完了します。

ただし、所有と経営の分離により、意思決定に制約が生じる可能性があるため、事前に権限の範囲を明確にしておくことが重要です。

従業員承継のメリット

従業員承継には多くのメリットがありますが、今回は代表的な3つをピックアップしました。

- 社風や業務を理解した人材が事業を引き継げる

- 後継者の選択肢が広がる

- 取引先や他の従業員からの理解・信頼を得やすい

それぞれ詳しく見ていきましょう。

社風や業務を理解した人材が事業を引き継げる

従業員承継では、長年にわたって自社で働き、社風や業務を深く理解した人材が経営を引き継げることが最大のメリットです。

長年一緒に働いてきた従業員は、企業の事業内容や業界の商慣習といった実務知識だけでなく、企業理念や社風といった企業文化も十分に理解しています。

外部から来た後継者とは異なり、既に会社の内部を熟知しているため、事業承継後も経営方針や企業文化を維持しながら運営を続けることが可能です。

後継者の選択肢が広がる

親族内承継では、血縁関係者という限られた人材の中から後継者を選ばなければならず、実子や親戚に適任者がいなかったり、承継を拒否されたりするケースが多く発生しています。

しかし、従業員承継であれば、会社の全従業員が後継者候補となるため、親族内承継よりも適した人材を選びやすくなります。

具体的には、専務や部長、長年会社を支えてきたベテラン社員など、経営者としての資質を備えた人材を選出できます。

これらの従業員は既に自社の業務フローや経営理念を理解しており、経営者として必要なリーダーシップや決断力、周囲からの人望なども評価した上で選定が可能です。

取引先や他の従業員からの理解・信頼を得やすい

従業員承継は、取引先や他の従業員からの理解・信頼を得やすいという大きなメリットがあります。

従業員承継では社内の人間関係や業務内容を熟知した人材が後継者となるため、社内外の関係者にとって安心感があるからです。

社内の従業員が次期経営者となることで、他の従業員は「この人なら任せられる」という信頼感を抱きやすくなります。

特に、既にリーダーシップを発揮している従業員が後継者として選ばれる場合、他の従業員にとっては納得しやすく、承継後の組織内での摩擦も少なくなります。

また、長年の取引先、金融機関からの理解と信頼を得やすい傾向にあります。

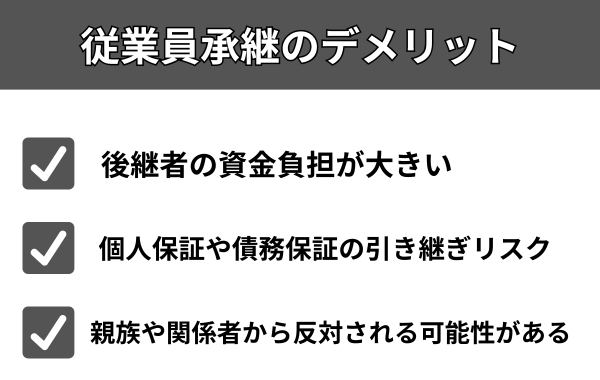

従業員承継のデメリット

従業員承継にはデメリットも存在します。ここでは、代表的なデメリット3つと対処法を解説します。

- 後継者の資金負担が大きい

- 個人保証や債務保証の引き継ぎリスク

- 親族や関係者から反対される可能性がある

後継者の資金負担が大きい

従業員承継で最も深刻な問題は、後継者の資金負担の大きさです。

従業員承継では、会社の経営権を譲り受けるために現経営者から株式を買い取る必要があります。

経営者やオーナーの株式を買い取る場合、中小企業であっても数億円~数十億円かかることが珍しくありません。

従業員として給与を受け取っていた後継者は、株式買取が難しくなる可能性が高くなります。

特に業績の良い会社では株式の評価額が高くなるため、後継者の負担がさらに増大します。

- MBO(Management Buyout)スキームの活用 :後継者が新法人を設立し、金融機関から借り入れた資金で株式を買い取る方法

- 日本政策金融公庫からの特別融資 :事業承継に特化した低利融資制度の利用

- 事業承継・引継ぎ補助金の活用 :返済不要の補助金を利用した資金確保

- 自社株式取得による負担軽減 :会社が後継者から一部株式を買い戻すことで現金を提供

個人保証や債務保証の引き継ぎリスク

中小企業では、銀行融資を受ける際に経営者が個人として連帯保証人になることが一般的であり、事業承継時に後継者がこの保証債務を引き継ぐことが求められるケースが多いです。

金融機関は「先代経営者」に融資をしたのであり、信用力の乏しい「後継者」に保証人を変更することをリスクが高いと考えるため、個人保証の引き継ぎや解除は非常に困難です。

また、後継者の家族も大きな負債を背負うことへの心配から承継に反対することが多く、この問題が事業承継の大きな阻害要因となっています。

- 「経営者保証ガイドライン」活用:金融機関と保証解除の協議を行う

- 法人と経営者の分離:資金流出がないことを証明し、透明性を高める

- 財務体質改善:返済能力を示して金融機関の信頼を得る

- 信用保証協会の活用:外部保証により後継者リスクを軽減

親族や関係者から反対される可能性がある

従業員承継に親族が反対する理由は明白です。

特に長年親族内で経営を行ってきた会社の場合、「家族で守ってきた会社を他人に譲る」ことに心理的な抵抗を感じるのは自然なことです。

親族は通常、家族経営の継続を望む傾向があり、親族外の人物への事業譲渡に対して強い反発を示すことが少なくありません。

また、株式を保有している親族がいる場合、自分の議決権比率が下がることを嫌がったり、経営方針に口を出す権利が制限されることへの不満が生じます。

- 現経営者と後継者が一緒に親族のもとを訪れ、ビジョンや目標を明確に説明し、事前に理解を得る

- 第三者の視点を交えた公正な説明やコンサルティングを行い、親族の納得を得やすくする

- 親族と新経営者との交流機会を増やし、信頼関係を築く

従業員承継を成功させるポイント

事業承継は中小企業にとって避けて通れない重要な課題ですが、特に従業員承継は難易度が高く、成功率も決して高くありません。

しかし、適切な準備と戦略的なアプローチを実行することで、従業員承継を成功に導くことは十分可能です。

- 計画的な準備と長期的な視点で進める

- 適切な後継者の選定と育成

- 資金面で後継者をサポートする

上記3つのポイントを詳しく解説します。

計画的な準備と長期的な視点で進める

従業員承継を成功させるためには、計画的な準備と長期的な視点での取り組みが重要です。

従業員承継は数年単位の時間がかかる一大プロジェクトであり、短期間で完了するものではありません。

中小機構の調査によると、日本の経営者の60代の企業の約半数が後継者不在の状況にありながら、事業承継について考えていない企業が2割強も存在しているのが現実です。

そのため、遅くとも現経営者が60歳前後になる前、つまり50代後半から準備を開始することが重要です。

中小企業庁の事業承継ガイドラインでは、準備期間は10年程度が望ましいとされております。

適切な後継者の選定と育成

従業員承継を成功させるには、事前の計画策定、人材の資質見極め、そして時間をかけた段階的な育成が不可欠です。

単に優秀な従業員だからといって経営者としての資質が備わっているとは限りません。

まず選定では、経営理念の理解、実務経験、リーダーシップ、経営への意欲という4つの基準で候補者を評価します。

複数の候補者をピックアップし、本人の承継意思と家族の理解も確認することが大切です。

育成においては、営業、製造、人事、経理などの主要部門を1~2年ずつローテーションさせ、企業全体の構造と各部門の連携を理解させます。

同時に、現経営者による直接指導で経営判断のノウハウを伝授し、経営シミュレーションで意思決定力を養成します。

このように、従業員承継の成功は、適切な人材選定と長期的な育成計画にかかっています。

資金面で後継者をサポートする

従業員承継を成功させるために、経営者は後継者を資金面で積極的にサポートすることが重要です。

資金面に不安を抱える後継者候補は多いため、適切なサポートがなければ承継を断念せざるを得ません。

有償株式譲渡では「株式取得費用」が、無償譲渡でも「贈与税」や「相続税」が発生するため、資金的負担は避けられません。

資金面サポートの方法

| サポート内容 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| 給与・役員報酬の増額 | 後継者を役員に登用し、報酬を引き上げて資金蓄積を支援 | 長期的な株式取得資金の確保 |

| 金融機関からの融資支援 | 経営陣の能力や事業の将来性を担保に融資を受ける | まとまった資金の迅速な調達 |

| 事業承継ファンドの活用 | 地域金融機関と組成したファンドから出資を受ける | 後継者の資金負担軽減 |

| 補助金・優遇制度の活用 | 事業承継・引継ぎ補助金や事業承継税制を利用 | 税負担や初期費用の削減 |

| 段階的株式譲渡 | 経営支援をしながら適宜株式の譲渡を実施 | 後継者の負担分散 |

制度や補助金の活用、段階的な株式譲渡、ファンドの利用など複数の手法を組み合わせることで、後継者は安心して事業承継できます。

従業員承継の流れ

従業員承継は、経営状況の把握、後継者の選定、経営改善、承継計画の策定、実行という5つのステップで進めることで、スムーズに実現できます。

まず「人・物・金」の3つの要素について詳細に調査します。

人については従業員数や雇用形態、給与額を把握し、物については設備や資産の内容と価値を調べます。

金については資産、負債、売上、利益などの財務状況を確認します。

同時に経営者個人の資産や負債、株式保有状況も明確にして、会社と個人の財務状況を区別することが重要です。

社内から後継者候補を選定します。

共同創業者、役員、優秀な社員などが候補となりますが、リーダーシップ、先見性、決断力、周囲からの人望などの資質を総合的に判断する必要があります。

候補者本人に承継の意思があるか、家庭の理解が得られるかも確認が必要です。

事業承継前に経営を改善し、後継者が引き継ぎたくなるような経営状態まで引き上げることが大切です。

業績改善、商品やブランドイメージの向上、優良な顧客の確保、法令遵守体制の整備などの「磨き上げ」を実施します。

中長期的な目標を設定し、資産・経営の承継時期を盛り込んだ事業承継計画を策定します。このプロセスで現経営者と後継者・従業員間の意識共有を図ることが重要です。

最後に、事業承継計画に沿って経営権の譲渡を実行します。

株式を売却・譲渡する方法、贈与・遺贈する方法、経営権のみ譲渡する方法の3つから選択できます。

弁護士・税理士・公認会計士等の専門家の協力を得ながら進めることが理想的です。

従業員承継を成功させるためには、十分な時間をかけて段階的に準備を進めることが不可欠です。

経営者は、60歳に達した頃から準備に取りかかることが理想的とされており、早期に専門家に相談することをおすすめします。

従業員承継に関するよくある質問

従業員承継でお悩みの経営者の方に向けて、よくある質問に回答します。

- 従業員承継における株価の計算方法は?

- 従業員に会社を譲る場合、借金(負債)はどう扱われますか?

- 従業員承継を進める際に注意すべきポイントは何ですか?

- 従業員承継における株価の計算方法は?

-

従業員承継における株価は「配当還元方式」という特例的評価方式で計算されます。

この方式では、過去2年間の平均配当金額を10%の利率で還元して株式価値を算定するため、通常の評価方法よりも株価が低く抑えられる特徴があります。

具体的な計算方法配当還元価額 = 年配当金額 ÷ 10% × (その株式の1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円)

年配当金額は、直前期末以前2年間の配当金額の平均を、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数で割って計算します。

なお、年配当金額が2円50銭未満の場合や無配の場合は、2円50銭として計算します。

【例えば、年間配当が1株当たり5円、資本金が100万円(2万株発行)の会社の場合】

配当還元価額 = 5円 ÷ 10% × (50円 ÷ 50円) = 50円となります。従業員承継では配当還元方式により、株価を低く抑えて承継しやすくすることが可能です。

ただし、正確な株価算定には専門的な知識が必要なため、税理士に相談することをおすすめします。

- 従業員に会社を譲る場合、借金(負債)はどう扱われますか?

-

従業員承継においても、借金や負債は原則として後継者である従業員に引き継がれます。

しかし、連帯保証については金融機関の同意が必要で、従業員の信用力に応じた調整が行われることが一般的です。

一部のケースでは、現経営者が一定期間連帯保証人として残ることで、段階的な承継を実現する場合もあります。

- 従業員承継を進める際に注意すべきポイントは何ですか?

-

従業員承継を成功させるためには、後継者選定、十分な資金準備、計画的な進行が重要です。

特に株式取得資金の確保と個人保証の引き継ぎが最大の課題となります。

注意点 対策 後継者の資金不足 事業譲渡や融資制度の活用、段階的な株式取得の検討 本人の承諾 事前の意思確認と責任の重さについての十分な説明 親族の反対 従業員承継を選ぶ理由と将来像の丁寧な説明 個人保証の引き継ぎ 保証制度の理解促進と金融機関との事前調整 後継者の育成不足 計画的な教育期間の確保と経営経験の積み重ね 既存方針への固執 柔軟な経営方針の共有と改革の必要性の説明

まとめ

従業員承継は、親族以外の社内役員や従業員に事業を引き継ぐ事業承継の方法で、後継者不在に悩む企業にとって重要な選択肢です。

主なメリットとして、社風や業務を理解した人材による承継、後継者選択肢の拡大、関係者からの理解・信頼の獲得が挙げられます。

一方で、後継者の資金負担、個人保証の引き継ぎリスク、親族からの反対といったデメリットもあります。

今回紹介した従業員承継の手法や注意点を参考に、まずは自社の経営状況を客観的に把握し、後継者候補の選定を始めてください。

特に現経営者が50代後半に差し掛かっている場合は、早急に事業承継計画の策定に取り組むことが重要です。

後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください

従業員承継は、業務に精通した社内人材への事業引き継ぎが可能な一方で、資金負担や個人保証の引き継ぎ、親族の反対など多くの課題を抱えています。

一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、こうした後継者不在や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。

JPCAでは、従業員承継における株式取得資金の確保や個人保証の引き継ぎ問題、長期的な後継者育成など、複雑な課題の解決を専門家がサポートいたします。

従業員承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。