「事業承継対策に何をすればいい?」

「事業承継対策いつから始めればいい?」

事業承継対策とは、経営者が引退や相続を迎えても、企業の経営を安定的に引き継ぎ、従業員と事業を将来へ存続させるために行う準備のことです。

特に中小企業においては、事業承継対策の成否が企業存続を直接左右します。

なぜなら、事業承継では株式の承継方法や相続税の負担、経営権の移行など、専門的で複雑な課題が同時に発生するからです。

対策を怠ると、納税資金確保のために不動産を手放すなど、経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

例えば、早期から税理士と相談し、株式対策や不動産の活用を進めた企業では、承継後も経営が安定し、従業員の雇用も守られています。

今回は、「事業承継対策をしない場合のリスク」や「事業承継対策のポイント」などについて解説していきます。

事業承継対策を始めたいと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

事業承継対策が必要な理由

事業承継対策とは、企業が次の世代へ円滑に経営を引き継ぐために行う計画的な取り組みです。

事業承継対策が必要とされる理由は、大きく分けて以下の3点にあります。

- 会社や事業の存続のため

- 後継者問題の解消のため

- 相続トラブルの回避のため

これらの課題に対応するため、後継者の選定をはじめ、自社株式対策、暦年贈与による株式移転、事業承継税制や事業承継補助金の活用といった対策が行われます。

事業承継は短期間で完了するものではないため、承継の5年〜10年前から計画的に準備を進めることが理想的とされています。

以下では、事業承継対策が必要とされるそれぞれの理由について、詳しく解説していきます。

会社や事業の存続のため

事業承継対策は、会社の存続を守るために絶対に必要な取り組みです。

経営者が突然退任すると、準備不足により会社が混乱し、事業が続けられなくなるリスクが高まるからです。

経営者が培ってきたノウハウや経営スキルを後継者に引き継ぐには、少なくとも数年程度の期間が必要になります。

また、後継者が経営に慣れるまでに時間がかかり、その間に経営判断が遅れて事業に悪影響が出る可能性もあります。

後継者問題の解消のため

昨今、少子高齢化や従業員の高齢化により、後継者がいないことが原因で後継者問題を抱える中小企業が増えています。

後継者が決まっていないまま経営者が突然引退や病気になってしまうと、会社の存続が危うくなってしまうからです。

家族や従業員、取引先にも大きな影響が及び、最悪の場合は廃業しなければならなくなることもあります。

たとえば、社内で後継者をじっくり育てたり、外部から新しいリーダーを迎えたりする方法があります。

どちらの場合も、経営の知識やノウハウを引き継ぐには時間がかかるため、早めの準備が必要です。

後継者問題については以下の記事をご覧ください。

相続トラブルの回避のため

事業承継対策は相続トラブルを防ぐために必要不可欠です。

特に「だれが会社を引き継ぐのか」「資産や株式をどのように分けるのか」という点で親族間の意見が割れやすくなります。

具体的には、後継者に指名されなかった相続人が、後継者に対して遺留分侵害額請求を行うトラブルが頻発しています。

また、自社株など事業用資産が相続財産の大半を占める場合、遺産分割協議で遺族の争いに発展しやすいのです。

このような相続トラブルは企業内部だけでなく、社外にも影響を及ぼす可能性があります。

事業承継に関する現状の課題

中小企業の事業承継は、後継者不足と高額な税負担という課題に直面しています。

| 課題 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 後継者不在 | 親族・社内・第三者の候補がいない | 黒字でも廃業リスクが高まります |

| 経営者の高齢化 | 70歳超の経営者が増え判断力が低下する | 投資や人材育成が停滞しやすくなります |

| 税・資金負担 | 相続税や買取り資金の目処が立たない | 後継者が承継をためらう要因になります |

2025年までに70歳を超える中小企業の経営者は約245万人に達し、このうち約半数の約127万人が後継者未定の状態にあります。

後継者不在率は2025年に50.1%まで改善したものの、依然として半数の企業が後継者を確保できていません。

また、後継者が決まっても、事業承継時には贈与税や相続税という大きな税負担が発生します。

事業承継税制を活用すれば納税猶予を受けられますが、要件を満たせなくなると猶予されていた税金に加えて利子税も支払う必要があり、廃業を選択する経営者も少なくありません。

さらに認定後も税務署や都道府県への報告が長期間必要となり、企業にとって大きな事務負担となっています。

参考:中小企業庁「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」

事業承継対策をしなかった場合のリスク

事業承継対策を怠ると、廃業や経営混乱のリスクが高まり、企業の存続が危うくなります。

後継者不在のまま経営者が突然退任や死亡した場合、会社の経営権が定まらず、取引先や金融機関からの信頼を失う可能性があります。

| リスク | 影響 |

|---|---|

| 経営権の混乱 | 相続人が複数いる場合、株式が共有状態になり後継者が定まらず経営が不安定になる |

| 相続税の負担 | 高額な相続税により後継者個人の資金繰りが悪化し、会社経営に支障をきたす |

| 雇用・技術の喪失 | 廃業となれば従業員の雇用や長年培った技術・ノウハウを全て失う |

| 廃業コスト | 設備処分や従業員への補償など、多額の廃業コストが発生する |

経営者の高齢化が進む一方で、後継者が決まらず廃業という選択をとる企業が増えていると指摘されています。

事業承継の対策を先送りにすると、会社の信用力低下や従業員の離職につながりやすくなるため、将来を見据えた早期の対策が欠かせません。

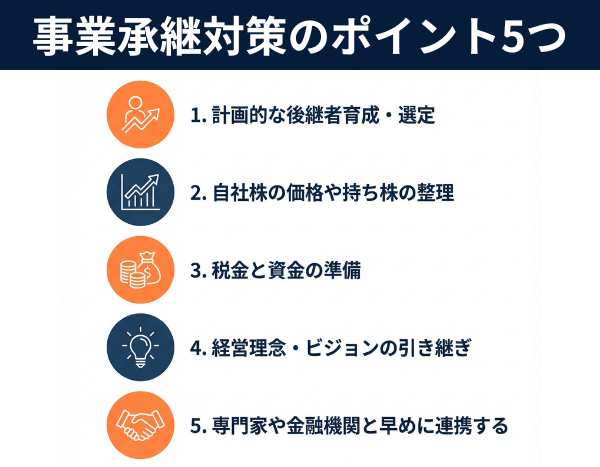

事業承継対策のポイント5つ

事業承継対策のポイントは以下の5つです。

- 計画的な後継者育成・選定

- 株数の調整と株価引き下げ対策

- 税金と資金の準備

- 経営理念・ビジョンの引き継ぎ

- 専門家や金融機関と早めに連携する

それぞれの対策を計画的に進めることで、後継者がスムーズに経営を引き継げる環境を整えることができます。

それでは上記の対策ポイントについて解説していきます。

計画的な後継者育成・選定

後継者育成・選定は、事業承継対策の中でも最優先で取り組むべきポイントです。

「誰を後継者にするか」「いつから育てるか」が曖昧なままだと、いざ交代のタイミングで会社が混乱しやすくなります。

短期間で「社長として通用する人材」に育てることは難しく、会社の将来像や経営理念を共有しながら、段階的に経験を積ませる必要があります。

| ステップ | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 候補者の洗い出し・選定 | 親族・役員・従業員などから候補をピックアップする | 経営理念への共感度やリーダーシップを評価して数人に絞り込む |

| ② 育成計画(サクセッション) | 何年かけてどの経験を積ませるか決める | 現場→複数部署ローテ→幹部職→対外交渉を順に担当させる |

| ③ 社内外での教育 | 社内実務+社外研修や後継者塾で鍛える | 商工会議所の後継者塾や金融機関のセミナーに参加させる |

育成計画では、各候補者の現状に応じて育成方法やスケジュール、評価基準を明確に定めることが重要です。

十分な育成期間を確保し、後継者が自信を持って事業を引き継げる環境を整えましょう。

株数の調整と株価引き下げ対策

事業承継において株価対策は欠かせません。

自社株の評価額が高いと、相続や贈与の際に多額の税金が課され、後継者の経営に支障をきたす可能性があるためです。

| 対策方法 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| 株数調整 | 株式分割、 第三者割当増資 社員持株会の設立 | 発行株式数が増加し1株あたりの評価額が低下します |

| 株価引き下げ | 役員報酬の引き上げ 配当金の抑制 利益の調整 | 類似業種比準価額の構成要素を下げることで評価額が低下します |

| 持株会社活用 | 後継者が持株会社を設立し株式を集約 | 株式分散を防止しながら効率的に経営権を移転できます |

類似業種比準価額方式では、配当・利益・純資産の3要素で評価されるため、これらを意図的に引き下げることで株価を抑えられます。

また、純資産価額方式では発行済株式数で純資産を割るため、株式分割や第三者割当増資で株数を増やすと株価が下がります。

上記の対策を組み合わせることで、事業承継時の税負担を大幅に軽減し、後継者がスムーズに経営権を取得できる環境を整えることが可能です。

ただし、第三者割当増資を行う際は、みなし配当等の税務リスクがあるため専門家への相談が必要です。

税金と資金の準備

税金と資金の準備は、事業承継対策の中でも特に重要なポイントです。

自社株や事業用資産は業績や純資産に応じて評価され、その評価額をもとに税金が決まるからです。

評価が高いほど税負担も増え、納税のために借入や資産売却を迫られる場合があります。

さらに、後継者が先代から株式を取得するための資金も別途必要になり、承継時の負担が大きくなりやすいです。

| 対策 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 事業承継税制の活用 | 一定要件を満たす非上場株式の相続税・贈与税の納税を猶予・免除 | 特例は2027年までの時限措置のため、早めに特例承継計画を提出する |

| 相続税対策 | 暦年贈与や生命保険の活用などで将来の納税資金を分散して準備する | 家族構成や資産状況を踏まえ、税理士と一緒にシミュレーションする |

| 資金調達の事前準備 | 日本政策金融公庫や自治体の事業承継向け融資制度を利用する | 承継時期から逆算して借入額と返済計画を考える |

事業承継税制の特例を活用すれば、要件を満たした場合に非上場株式の相続税・贈与税の納税が猶予され、一定の条件のもとで免除される可能性があります。

また、日本政策金融公庫などの事業承継向け融資や自治体の制度を組み合わせれば、株式の買取資金や納税資金を長期で準備しやすくなります。

どのくらい税金が発生するのか、どの制度や融資を使うかを事前に試算し、専門家や金融機関と相談しながら自社に合った計画を立てることが重要です。

経営理念・ビジョンの引き継ぎ

単に経営権を移すだけでなく、経営理念・ビジョンの引き継ぎも重要です。

理念が共有されていないと、後継者が判断に迷い、従業員や取引先の信頼も揺らぎやすくなってしまいます。

対策としては、事業承継計画書の中に「創業の思い」「大切にしてきた価値観」「今後5〜10年のビジョン」を書き出し、文章として整理する方法があります。

そのうえで、後継者と定期的に面談を行い、なぜその理念なのか、今後どのように事業を発展させたいのかを繰り返し対話すると、後継者の腹落ちにつながります。

さらに、幹部社員を交えたミーティングや勉強会で理念をテーマに話し合うと、会社全体でビジョンを共有しやすくなります。

専門家や金融機関と早めに連携する

専門家や金融機関とは、できるだけ早い段階から連携するようにしましょう。

自社だけで判断すると、税金や資金繰り、M&Aの条件など見落としが出やすく、承継直前になって慌てるリスクが高まります。

具体的には、税理士・公認会計士には株価や相続税対策の相談を行い、金融機関には事業承継後を見据えた融資枠や資金計画の相談をします。

また、事業承継・引継ぎ支援センターや商工会議所などの公的機関を入口にすると、複数の専門家とスムーズにつながりやすくなります。

このように、専門家や金融機関と早めに連携しておくことで、税金・資金・法務を総合的に整理しやすくなり、安心して事業承継を進めやすくなります。

事業承継の方法

事業承継の方法は大きく分けて3つあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

| 方法 | 対象者 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 親族内事業承継 | 配偶者・子ども・甥姪など | ・関係者から受け入れられやすい ・早期から後継者教育が可能 ・財産移転がしやすい | ・後継者候補の意思や能力に左右される ・複数候補がいる場合の調整が必要 |

| 親族外事業承継 (社内承継) | 役員・従業員など | ・幅広く後継者を探せる ・業務に精通している | ・資金面の問題がある ・どの会社でも使える方法ではない |

| M&Aによる事業承継 | 第三者企業 | ・資本力のある会社に任せられる ・近年脚光を浴びている方法 | ・企業文化の違いによる摩擦 ・従業員の雇用の不安 |

従来は親族内での承継が主流でしたが、少子化や価値観の変化により、親の後を継ぐ子どもが著しく減りました。

そのため、現在では多様な選択肢から最適な方法を選ぶ必要があります。

このように、事業承継の方法は会社の状況や後継者の有無によって選択肢が変わるため、早めの準備と専門家への相談が成功のポイントとなります。

それぞれの方法の詳細は、以下の記事をご覧ください。

事業承継対策の相談先

事業承継対策の相談先は、以下の通りです。

- 事業承継・引継ぎ支援センター

- 商工会・商工会議所

- 税理士・公認会計士

- M&A仲介会社・経営コンサルティング会社

それぞれの相談先の特徴と支援内容について解説していきます。

事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターは、経済産業省から委託を受けた公的機関で、事業承継に関するあらゆる悩みを無料で相談できる窓口です。

全国47都道府県に設置されており、親族内承継から第三者承継まで、ワンストップで支援を受けることができます。

| 支援内容 | 詳細 |

|---|---|

| 無料相談 | 事業承継に関するあらゆる相談に対応 |

| 専門家派遣 | 中小企業診断士などの専門家を派遣 |

| マッチング支援 | 後継者バンクを活用した譲受候補企業の紹介 |

| 承継計画策定 | 事業承継計画の作成支援 |

実際に、これまで約15万社の相談実績があり、そのうち7割近くが第三者への事業承継サポートとなっています。

商工会・商工会議所

商工会・商工会議所をおすすめする理由は、無料で相談できる上に、地域に密着したきめ細やかなサポートを受けられるからです。

事業承継診断の実施や専門機関の紹介・斡旋、事業承継の準備や事業承継後のフォローなど、幅広い支援を行っています。

また、経営指導員が巡回指導などを通じて、中小企業・個人事業主の経営サポートを継続的に提供しているため、長期的な視点で相談できる点も魅力です。

| 項目 | 商工会 | 商工会議所 |

|---|---|---|

| 対象地域 | 主として町村の区域 | 原則として市の区域 |

| 会員数 | 約81.2万人 | 122万人 |

| 拠点数 | 約1,650か所 | 約510か所 |

| 小規模事業者の割合 | 9割を超える | 約8割 |

商工会・商工会議所では、後継者塾の開催、各種セミナーの実施、中小企業や小規模事業者の相談対応を行っています。

後継者塾では、事業承継の専門家によって事業を引き継ぐための基礎知識を学ぶことができ、現在はオンラインでの開催も増えています。

税理士・公認会計士

事業承継対策で相談先に悩む場合、まず「税理士」や「公認会計士」に相談するのが最適です。

税理士は税金や自社株評価、贈与・相続の節税対策に強く、公認会計士は財務分析や企業価値評価、M&A時のデューデリジェンスなど会計分野の専門家だからです。

| 専門家 | 得意分野 | 具体的なサポート例 |

|---|---|---|

| 税理士 | 税務・自社株評価 | 節税対策・税制適用・書類作成 |

| 公認会計士 | 会計・財務分析 | 企業価値評価・M&A支援 |

両者とも、経営者や家族の状況をよく知っている場合が多く、事業承継の全体像を把握しやすい特徴があります。

税金や会計の専門知識を活かし、状況に応じて最適な方法や他士業の紹介もしてくれるため、安心して事業承継を進められます。

事業承継における、税理士の役割は以下の記事をご覧ください。

M&A仲介会社・事業承継コンサルティング会社

M&A仲介会社は、外部への事業売却を検討している場合に特に有効です。

広範囲から買い手候補を探せるため、親族内承継や社内承継では解決できない後継者問題を解決できる可能性が高まります。

一方、経営コンサルティング会社は事業承継の悩みを丸ごと相談でき、承継後の経営についてもサポートしてもらえます。

| 相談先 | 主なサポート内容 | メリット |

|---|---|---|

| M&A仲介会社 | M&A候補先の選定、進め方、デューデリジェンス支援、契約書類作成 | M&Aの知識と実績が豊富 |

| 経営コンサルティング会社 | 事業承継計画策定、後継者選定・育成、承継後の経営サポート | 事業承継を包括的に支援 |

経営コンサルティング会社では、現状把握のヒアリングから始まり、自社株式の評価、承継計画の策定、後継者育成、実際の承継実施まで段階的にサポートしています。

また、弁護士や税理士などの専門家も在籍しており、財務・法務面でのリスク回避についても専門的なアドバイスを受けられます。

早めの事業承継対策で成功した事例

早めに事業承継対策を行うことで、会社の価値が高い状態で円滑に引き継ぎができ、後継者や従業員の不安も軽減できます。

実際の成功事例として、アイアール株式会社の明田氏は40代後半という経営者として脂が乗った時期に、会社が絶好調の段階で事業承継を決断されました。

売上高が4.5億円から47億円へと急成長する中、自身が「ゼロからイチを生み出すこと」が得意であると自覚し、会社をさらにスケールさせる人材に任せる判断をされました。

信頼できる相談相手の協力で適切な後継者を見つけ、若手社員ともすぐに打ち解けることができる人柄の方に引き継げたことで、成功につながっています。

| 成功要因 | 詳細 |

|---|---|

| 承継時期 | 会社が絶好調の時に決断 |

| 準備期間 | 信頼できる相談相手と計画的に準備 |

| 後継者選定 | 人柄重視で社員と打ち解けやすい人材を選定 |

このように、早期に事業承継対策を始めることで、最適なタイミングで後継者を見つけ、会社の価値を最大化した状態で引き継ぐことが可能になります。

事業承継対策に関するよくある質問

事業承継対策に関するよくある質問をまとめました。

- 事業承継・M&A補助金(旧・事業承継補助金)の経営者交代型が使える条件は?

- 事業承継計画書のエクセルのひな形はどこで入手できますか?

- 医療法人の事業承継対策は?

- 事業承継補助金を活用した成功事例にはどんなものがありますか?

- 生命保険を活用した事業承継対策とは?

- 親子間の事業承継でも補助金を利用できますか?

事業承継・M&A補助金(旧・事業承継補助金)の経営者交代型が使える条件は?

事業承継・M&A補助金(旧・事業承継補助金)の経営者交代型は、親族内承継や従業員承継で経営者が交代する際に利用できる補助金です。

経営者交代型を利用するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

| 条件項目 | 詳細 |

|---|---|

| 事業承継の実施 | 2017年4月1日から補助事業完了日までに、代表者が交代(元の代表者は退任)または事業譲渡を実施していること(予定を含む) |

| 承継者の資格要件 | 経営等に関して一定の実績や知識を有していること |

| 補助対象事業の要件 | 経営革新等に係る取組であり、新事業展開等要件または生産性向上要件を満たすこと |

また、承継者は経営に関する実績として、以下のいずれかを満たす必要があります。

| 資格区分 | 必要な経験年数 |

|---|---|

| 役員経験 | 対象会社の役員として3年以上、または他社の役員として3年以上の経験 |

| 個人事業主経験 | 個人事業主として3年以上の経験 |

| 実務経験 | 対象会社に6年以上継続雇用、または同業種で通算6年以上の業務経験 |

| 研修受講 | 創業・承継に関する特定の研修等を受講していること |

このように、経営者交代型は親族や従業員への事業承継を支援する制度であり、承継者が十分な経験や知識を持っていることが重視されます。

申請の際は、自社の事業承継形態が要件を満たしているかを確認することが重要です。

参考:事業承継・引き継ぎ等補助金(経営革新) | 令和3年度 補正予算 事業承継・引継ぎ補助金

事業承継計画書のエクセルのひな形はどこで入手できますか?

事業承継計画書のエクセルひな形は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)の公式サイトから無料でダウンロードできます。

中小機構のテンプレートは「事業承継計画表」と「事業承継計画書」の2種類があります。

事業承継計画表は10年程度の中長期スケジュールを管理するための様式で、エクセル形式で提供されているため、自社の状況に合わせて編集しやすい点が特徴です。

医療法人の事業承継対策は?

医療法人・クリニックの事業承継対策では、出資持分と経営権、そして税金の問題を早めに整理し、専門家と一緒に計画的に進めることが何より大切です。

特に持分あり医療法人では、誰にどのような形で承継するかを数年前から決めておくことで、相続税や贈与税の負担を抑えながら承継しやすくなります。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 経営と財務の見える化 | 決算書・借入・医療機器の状態・患者数などを整理し、できるだけ黒字状態に整えておく。 |

| 出資持分と経営権の整理 | 持分あり/なしを確認し、誰にどの程度の出資持分を承継させるか、社員構成と議決権も合わせて検討する。 |

| 税金対策 | 相続税・贈与税の試算を行い、認定医療法人制度や納税猶予制度の活用可能性を専門家と確認する。 |

| 後継者の選定と育成 | 後継理事長候補を早期に決め、現経営者のもとで経験を積ませる。 |

医療法人の事業承継対策は、「後継者が決まってから考える」のではなく、理事長が50代に入った頃から経営状況と持分・税金の整理を始めることが重要です。

早めに事業承継計画書を作成し、自院に合った承継スキームと税金対策を検討するようにしましょう。

事業承継補助金を活用した成功事例にはどんなものがありますか?

事業承継補助金を活用した成功事例には、「親族内承継+店舗改装」「製造業の設備投資」「M&Aによる事業拡大」といったパターンが多いです。

| 事例 | 業種・形態 | 補助金の枠 | 活用内容 |

|---|---|---|---|

| 地方寿司店の親子承継 | 飲食業・親子承継 | 経営革新×創業支援型 | 店舗改装費を補助により負担軽減。記念日向けメニューや出張握りサービスを開始 |

| 菓子メーカーの世代交代 | 食品製造業・親子承継 | 経営革新×経営者交代型 | 冷蔵庫増築や設備更新に補助金を活用して生産体制を強化 |

| 美容サロンM&A | 理美容業・第三者承継 | 経営革新×M&A型 | エステサロンをM&Aで承継し、設備費・外注費などに補助金を利用 |

上記の事例から分かるように、事業承継補助金は「承継そのもの」だけでなく、その後の改装・設備投資・新サービス開発まで含めて支援してくれる制度です。

まずは自社が「親族内承継」「従業員承継」「第三者承継」のどれに近いか整理し、中小企業庁の事業承継ポータルや事例集を確認しながら、自社に近い成功パターンを探すことをおすすめします。

生命保険を活用した事業承継対策とは?

生命保険を活用した事業承継対策とは、経営者に万一があったときの保険金を、相続税や自社株の買取資金、後継者の運転資金として使えるよう事前に準備しておく方法です。

| 活用目的 | 主な保険の使い方 |

|---|---|

| 納税資金の確保 | 後継者を受取人として死亡保険金を準備する |

| 自社株評価額の引き下げ | 法人契約で保険料を損金算入し純資産を圧縮 |

| 運転資金の確保 | 事業承継直後の資金繰りに保険金を充てる |

事業承継では、自社株の相続や贈与に伴う相続税・贈与税を現金で納める必要があり、同時に株式取得資金や承継後の運転資金も求められるケースが多いです。

生命保険なら、経営者の死亡時などにまとまった資金を受け取れるため、資産売却や過大な借入を抑えながら納税と事業継続に備えられます。

親子間の事業承継でも補助金を利用できますか?

親子間の事業承継でも、条件を満たせば補助金を利用できます。

| 補助金名・枠 | 対象となる承継・事業 | 補助上限額(目安) |

|---|---|---|

| 事業承継・M&A補助金 事業承継促進枠(旧・経営革新枠) | 5年以内に親族内承継または従業員承継を予定し、設備投資や店舗改装など「事業承継を契機とした投資」を行う中小企業・個人事業主向け。親子間承継で最も使われるメイン枠です。 | 800〜1,000万円(一定の賃上げを実施する場合は1,000万円まで引き上げ) |

| 事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 | M&Aにより株式譲渡などの形で事業承継を行う場合に、FA・仲介会社への報酬、デューデリジェンス費用など「専門家費用」を補助。親子間でもM&Aスキーム(株式譲渡など)を使う場合に利用可能です。 | 買い手側:600〜800万円+DD費用加算など/最大2,000万円の類型あり売り手側:600〜800万円(公募回ごとの詳細による) |

| 事業承継・M&A補助金 PMI推進枠 | M&A後のPMI(経営統合・事業統合)に伴う専門家活用や設備投資を支援。親子間承継というより、第三者承継・企業統合向きですが、グループ内再編などでは親族が後継者となるケースもあり得ます。 | 専門家活用類型:150万円事業統合投資類型:800〜1,000万円(賃上げ条件で上限引上げ) |

| 事業承継・M&A補助金 廃業・再チャレンジ枠 | 事業承継やM&Aに伴って既存事業を廃業し、新たな挑戦を行う中小企業・個人事業主向け。親子間承継というより、「承継ではなく廃業+再スタート」の場合に利用。 | 上限150万円(他枠と併用する場合は、その上に加算される形) |

| その他 都道府県・市区町村の事業承継関連補助金 | 多くの自治体で、事業承継時の設備投資・新規事業・専門家費用などを支援する独自補助金や助成金があります。親子間承継も対象に含まれるケースが多いため、本社所在地の自治体HPや商工会議所で確認すると良いです。 | 自治体ごとに数十万〜数百万円規模が中心 |

親子間であっても、実質的な事業承継が行われていないと事務局が判断した場合は対象外となります。

例えば、グループ内の単なる事業再編や、物品・不動産のみを保有する事業の承継、のれん分けとみなされた場合などは認められません。

また、店舗の敷金・礼金・保証金や、事業承継に伴う特許権の名義変更費用、補助金の申請支援費用などは補助対象外となるため、事前に要件を十分確認することが重要です。

事業承継対策は日本プロ経営者協会にご相談ください

日本では中小企業の50.1%が後継者不在の状態にあり、経営者の高齢化も深刻化している中で、多くの企業が事業承継の課題に直面しています。

一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、後継者問題や事業承継に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。

JPCAは、プロ経営者の輩出とマッチングを通じて、企業の成長と持続的な発展を支援しています。

JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えており、後継者選定から資本の承継、経営改善までワンストップでご相談いただけます。

事業承継や後継者問題でお悩みの方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。

| 日本プロ経営者協会の概要 | |

|---|---|

| 名称 | 一般社団法人日本プロ経営者協会 |

| 設立日 | 2019年7月 |

| 活動内容 | プロ経営者によるセミナーの開催 企業への経営者の紹介 経営者に関する調査・研究 書籍の出版 |

| 代表理事 | 小野 俊法 堀江 大介 |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階 |

| URL | https://www.proceo.jp/ |

まとめ

事業承継対策とは、企業が次世代へ経営を円滑に引き継ぐための計画的な取り組みです。

後継者不在や経営者の高齢化、相続トラブルなどのリスクを回避し、会社の存続を守るために不可欠です。

今回紹介したポイントを踏まえ、まずは自社の現状を把握し、できるだけ早く事業承継対策の準備を始めてください。

後継者の選定や育成、資産や株式の整理、税金対策など、段階的に計画を進めることが重要です。