「持株会社を活用した事業承継とは?」

「事業承継に持株会社を活用するメリットは?」

持株会社を活用した事業承継とは、後継者が新設した持株会社に金融機関から融資を受けさせて、現経営者から株式を買い取る手法です。

上記のスキームでは、以下のメリットがあります。

- 株式の分散を防止できる

- 後継者の経済的負担を軽減できる

- 節税効果が期待できる

- 先代経営者が譲渡益を得られる

- 新事業や経営革新がしやすくなる

本記事では、「持株会社を活用した事業承継の仕組み」や「事業承継で持株会社を活用する手順」などについて詳しく解説していきます。

これから事業承継を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

監修者

代表理事

小野 俊法

経歴

慶應義塾大学 経済学部 卒業

一兆円以上を運用する不動産ファンド運用会社にて1人で約400億円程度の運用を担い独立、海外にてファンドマネジメント・セキュリティプリンティング会社を設立(後に2社売却)。

その後M&Aアドバイザリー業務経験を経てバイアウトファンドであるACAに入社。

その後スピンアウトした会社含めファンドでの中小企業投資及び個人の中小企業投資延べ16年程度を経てマラトンキャピタルパートナーズ㈱を設立、中小企業の事業承継に係る投資を行っている。

投資の現場経験やM&Aアドバイザー経営者との関わりの中で、プロ経営者を輩出する仕組みの必要性を感じ、当協会設立に至る。

持株会社とは

持株会社とは、自社では直接事業を行わず、他の会社の株式を保有して経営を管理・支配する会社のことです。

グループ全体の方針を決める「司令塔」としての役割を担い、経営の効率化や意思決定のスピード向上を目的に設立されます。

たとえば、飲食・不動産・ITなど複数の事業を展開する企業が、それぞれを子会社化し、その株式を持株会社が一括して保有する形です。

こうすることで、各事業の独立性を保ちながらも、経営資源を最適に配分し、リスクを分散できます。

また、事業承継やM&Aの際にも、株式の譲渡だけで経営権を移転できるため、スムーズな承継が可能になります。

つまり、持株会社はグループ経営を安定的かつ戦略的に進めるための中核的な存在なのです。

事業承継における持株会社の活用方法

持株会社を使った事業承継では、後継者がお金の心配をせずに経営権を手に入れられるうえ、先代の経営者も現金を得られるためお互いにメリットがある方法です。

後継者が新しく設立した持株会社が金融機関からの融資を受けて、現在の経営者から株式を買い取るためです。

現経営者は株式の売却で現金を手にでき、後継者は借入をしながらも、間接的に経営権を取得できます。

そして持株会社は、子会社になった元の会社からの配当金を使って借入金を返済していく流れになります。

建設会社を経営しているA社長が70歳になり引退を考えているケースでは、娘さんが持株会社を設立して金融機関から1億5000万円を借り入れ、A社長から建設会社の株式をすべて買い取ります。その後、子会社となった建設会社からの年間配当金2200万円を使って、持株会社が借入金を段階的に返済していく仕組みになります。

このように持株会社を活用すれば、資金力の乏しい後継者でも、会社を引き継ぐことができます。

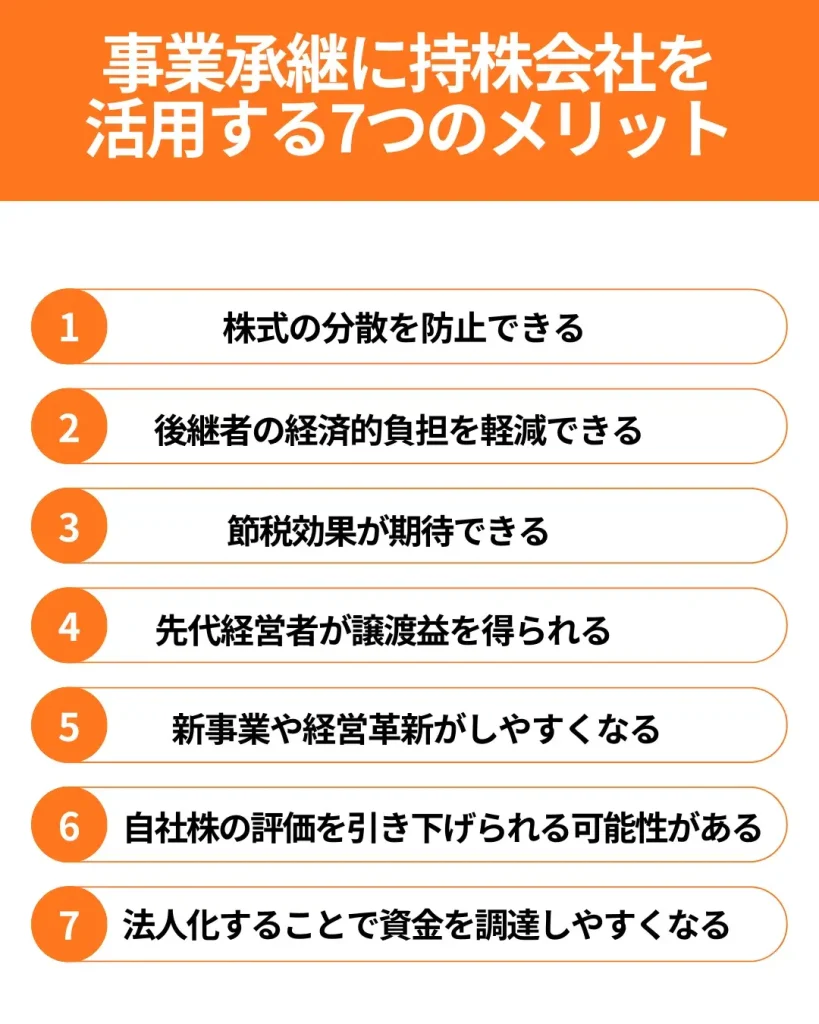

事業承継に持株会社を活用する7つのメリット

事業承継に持株会社を活用する7つのメリットは、以下です。

- 株式の分散を防止できる

- 後継者の経済的負担を軽減できる

- 節税効果が期待できる

- 先代経営者が譲渡益を得られる

- 新事業や経営革新がしやすくなる

- 自社株の評価を引き下げられる可能性がある

- 法人化することで資金を調達しやすくなる

それぞれのメリットについて紹介していきます。

株式の分散を防止できる

事業承継における持株会社活用では、株式の分散を効果的に防ぐことができます。

株式分散を防げる理由は、持株会社が事業会社の株式を一括して保有する仕組みにあります。

通常の相続では、複数の相続人がいる場合、後継者以外にも株式が分散してしまい、経営権が不安定になる問題があります。

しかし持株会社を活用した場合、先代経営者が手放した株式は現金化されて相続財産となり、株式そのものは持株会社に集約されるため、後継者以外の相続人に株式が渡ることを防げます。

後継者の経済的負担を軽減できる

持株会社を活用した事業承継では、後継者に大きな経済的メリットがあります。

個人での事業承継と比べて、持株会社では法人が株式を買い取るため、後継者個人に税負担が発生しません。

また、持株会社は子会社からの配当金を返済原資として使えるため、金融機関からの融資を受けやすくなります。

銀行は配当金を返済の財源として評価するため、資金調達がスムーズに進みます。

節税効果が期待できる

事業承継で持株会社を活用すれば、大幅な節税効果を得られます。

持株会社に株式を譲渡することで、相続税や贈与税ではなく譲渡所得税の対象となるためです。

相続税や贈与税は累進課税で最高55%の税率になりますが、株式の譲渡所得税は一律20.315%しかかかりません。

たとえば、5億円の株式を引き継ぐ場合、相続であれば最大2億7,500万円の税金がかかる可能性がありますが、持株会社を使えば約1億円程度に抑えられます。

先代経営者が譲渡益を得られる

事業承継で持株会社を活用するメリットの一つは、先代経営者が確実に譲渡益を確保できることです。

持株会社を設立して事業承継を行う場合、先代経営者は自社株式を持株会社に売却するため、手元に現金が残ります。

従来の相続や贈与による事業承継では先代経営者に利益は発生しませんが、持株会社を活用すれば株式譲渡による売却益を得られるのです。

株式の譲渡益は個人の資産として自由に活用でき、退職後の生活資金や新たな事業の立ち上げ資金に充てることができます。

自社株として保有したままでは現金化しにくいため、手元に現金を増やす有効な手段となります。

新事業や経営革新がしやすくなる

事業承継に持株会社を活用すると、新事業や経営革新が格段に進めやすくなります。

傘下にある複数の会社同士が連携することで、時間とコストを大幅に節約しながら新たな事業展開が可能になるためです。

従来の事業承継では、一つの会社が単独で新事業に取り組む必要がありましたが、持株会社体制では、各子会社が持つ技術やノウハウ、人材を効率的に組み合わせて活用できます。

自社株の評価を引き下げられる可能性がある

持株会社は、収益性の高い事業会社を自らの支配下におくため、純資産価額方式などで算定される株価が控えめに評価されやすい構造です。

また、含み益の37%が法人税として控除されるため、長期的にも税金を抑えられます。

たとえば、経営者が子会社株を持株会社に移して承継する場合、持株会社の株価は子会社のように高くならず、親会社として低い評価を受ける傾向があります。

そのため、後継者が株式を取得する際の贈与税や相続税を大幅に減らせるのです。

法人化することで資金を調達しやすくなる

法人化することで、事業承継時や事業拡大のための資金を調達しやすくなります。

法人は個人よりも信用度が高く、金融機関の融資対象として信頼を得やすいからです。

さらに、持株会社として法人化すれば、グループ全体の信用を活かした資金調達が可能になります。

返済原資を配当金で賄えると見なされるため、融資審査でも有利に働きます。

したがって、事業承継を円滑に進めたい場合は、持株会社として法人化することが有効です。

法人化により資金調達の選択肢が広がり、後継者が安定した財源で事業を引き継ぐ基盤を整えることができます。

事業承継で持株会社を活用する手順

事業承継で持株会社を活用する手順は、以下の通りです。

後継者が100%出資して新会社を設立します。

後継者が全株式を保有することで、議決権が完全に後継者に帰属し、安定した経営権の移譲が実現できます。

持株会社が銀行から融資を受けて株式買取資金を調達します。

個人より法人の方が融資を受けやすく、事業会社の業績が良ければ借入も可能です。

調達した資金で現経営者の保有株式を持株会社が買い取ります。

上記により持株会社と事業会社の完全親子関係が成立します。

株式に譲渡制限がある場合は、取締役会または株主総会で承認請求を行います。

中小企業では第三者による買収防止のため譲渡制限が設定されていることが多いためです。

重要な財産の取得として持株会社の取締役会で承認手続きを行います。

取締役会がない場合は取締役の過半数の同意が必要です。

事業会社からの配当金を原資として金融機関への返済を進めます。

安定的な配当支払いのため、後継者は事業経営を軌道に乗せる必要があります。

持株会社を活用した事業承継は、資金調達の負担を軽減しながら確実な経営権移譲を実現する有効な手法です。

それぞれの手順について詳しく解説していきます。

1.後継者が持株会社を設立

後継者が自ら出資して100%の株式を保有する形で新会社(持株会社)を設立します。

上記は、後継者に経営権を集中させ、意思決定の一貫性を保つ目的があります。

たとえば、現経営者が複数の事業会社を所有している場合、それぞれの会社の株式を個別に引き継ぐ手間が大きくなります。

そこで、後継者が新たに設立した持株会社を“親会社”とし、各事業会社の株式を集約することで、一括の承継が可能になります。

2.金融機関からの資金調達

後継者が持株会社を設立後に、金融機関からの資金調達を行います。

株式の買い取りや事業承継後の運転資金など、多額の資金が必要になるためです。

自前の資金だけで対応しようとすると、資金繰りが苦しくなり、経営の安定を損なうおそれがあります。

主な資金調達方法としては、日本政策金融公庫、自治体の融資制度、民間金融機関の事業承継ローンの3つがあります。

日本政策金融公庫では「事業承継・集約・活性化支援資金」という制度が用意されており、最大14億4千万円まで融資を受けられます。

利率は上限2.5%と低く、返済期間も設備資金で20年以内、運転資金で10年以内と余裕があります。

また、公庫だけでなく、自治体や信用金庫も連携して事業承継のための貸付を行っています。

3.現経営者からの株式買取

持株会社が金融機関から調達した資金で、現経営者(先代)の持つ既存会社の株式を買い取ります。

取引は株式譲渡契約を結び、株式譲渡承認や株主総会決議などの手続きを経て実行します。

上記の手続きを終えると、持株会社と既存事業会社は完全な親子関係になり、後継者は間接的に経営権を持つことになります。

4.譲渡承認請求(譲渡制限株式の場合)

譲渡制限付きの株式をスムーズに持株会社へ移すためには、会社の承認を正式に得る必要があります。

上記を怠ると、株式の譲渡が無効になり、経営権の移転が進まなくなるおそれがあります。

具体的な流れとしては、現経営者(譲渡人)と後継者が設立した持株会社(譲受人)が共同で、発行会社に対して「譲渡承認請求書」を提出します。

書面には、譲渡する株式の種類・株数および譲受人の名称を明記します。

請求を受けた会社は、取締役会または株主総会で承認の可否を決定し、結果を当事者に通知します。

承認されれば株式譲渡契約の締結に進み、不承認の場合は会社または指定された買取人がその株を買い取ることになります。

5.持株会社の取締役会で承認

持株会社が子会社の株式を取得することは、大きな財産の譲受けに該当するためです。

承認を得ずに進めてしまうと、後で手続きが無効になるリスクがあります。

取締役会の承認を正式に得ることで、会社内部で意思決定が一貫し、トラブルを防止できます。

流れとしては、まず議案内容をまとめた取締役会の開催を通知し、出席取締役の過半数以上の賛成で承認決議を行います。

取締役会が設置されていない会社では、複数の取締役の過半数同意、もしくは株主総会による承認を行います。

承認が得られたら、その旨を議事録に記録し、持株会社が正式に株式を取得する契約を締結します。

つまり、持株会社の取締役会での承認は、株式取得の正当性を確保し、事業承継を滞りなく進めるための不可欠な手続きです。

6.配当を原資とした返済を行う

持株会社が法人として株式を保有しているため、子会社からの配当金を法人収入として受け取れます。

さらに、日本の税制上「受取配当金の益金不算入制度」が適用されることで、配当収入のうち一定割合が課税対象から除外され、税負担を軽くできます。

この仕組みにより、金融機関からの融資返済を実質的に効率化できるのです。

具体的には、持株会社が先代経営者からの株式買い取りのために借り入れた資金を、子会社の業績に応じて毎年支払われる配当金で返済していく流れです。

たとえば建設業を営むA社が子会社化された場合、A社が持株会社に配当を支払い、その資金を使って借入金を段階的に返済します。

この際、配当が十分であればスムーズに返済が進みますが、業績が悪化すると返済が滞るリスクもあるため、配当可能利益の見通しと返済計画を慎重に立てることが大切です。

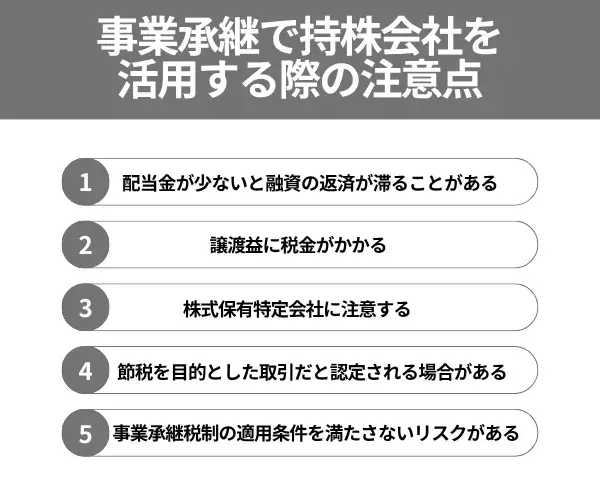

事業承継で持株会社を活用する際の注意点

以下では、事業承継で持株会社を活用する際の注意点を5つ紹介します。

- 配当金が少ないと融資の返済が滞ることがある

- 譲渡益に税金がかかる

- 株式保有特定会社に注意する

- 節税を目的とした取引だと認定される場合がある

- 事業承継税制の適用条件を満たさないリスクがある

各項目を確認し、無理のない返済計画や税務面の最適化につなげるための判断材料として役立ててください。

配当金が少ないと融資の返済が滞ることがある

持株会社スキームでは子会社からの配当金が返済原資となるため、業績悪化により配当が少なくなると、金融機関への返済が困難になる可能性があります。

借入金の返済は主に子会社(承継会社)からの配当金に依存するため、子会社の経営状況が持株会社の返済能力を左右します。

子会社の売上低迷や利益減少により配当金が減ると、元金・利息の支払いが滞り、最悪の場合は債務不履行に陥るリスクが高まります。

配当金減少リスクを回避するためには、子会社の将来収益を保守的に見積もり、複数のシナリオを想定した返済計画を策定することが不可欠です。

譲渡益に税金がかかる

株式売却によって利益が発生した場合、その譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金が課されることになります。

譲渡益の計算式は「売却価格-取得費-売却手数料」となっており、元の株式取得価格より高く売却できた差額部分に税金がかかります。

例えば、株式の取得費が1,000万円、売却価格が5,000万円の場合、譲渡益は4,000万円となり、約812万円の税金が発生します。この税率は売却額に関係なく一律であるため、高額な株式売却になるほど大きな負担となります。

さらに、法人への株式売却は、相続税評価額ではなく時価での取引となるため、一般的には相続税評価額より高い評価になる場合が多いのです。

株式保有特定会社に注意する

株式保有特定会社とは、総資産のうち50%以上が株式等で占められている会社を指します。

上記に該当すると、株式の評価方法が変更され、株価が高くなってしまいます。

持株会社を設立した目的である節税効果が失われるだけでなく、逆に税負担が重くなる可能性があるためです。

持株会社が総資産1億円を持っているとします。そのうち6,000万円が株式であれば、株式保有割合は60%となり、株式保有特定会社に該当してしまいます。

上記を避けるには、持株会社で不動産を購入するなどして株式保有割合を50%未満に抑える対策が必要です。

節税を目的とした取引だと認定される場合がある

事業承継で持株会社を使うと節税効果が期待できますが、注意しないと「節税を目的とした取引」と認定される恐れがあります。

持株会社化が形式的に行われると、税務署が「租税回避目的」と判断し、優遇措置の否認や追徴課税を受ける可能性があるためです。

特に金融庁や国税庁は、形式的な再編や資産移転を節税目的とみなす傾向があります。

例えば、持株会社に資産を移して株価を下げることで相続税を抑えるケースでは、実際に経営管理機能を果たしていなければ、節税目的の取引と判断される場合があります。

その結果、事業承継税制の適用を受けられなくなり、多額の税金を支払う事態になりかねません。

事業承継税制の適用条件を満たさないリスクがある

「事業承継税制」は、持株会社の設立方法や株式の保有状況によっては、中小企業としての要件や後継者の条件を満たさず、税制優遇を受けられなくなるケースがあります。

例えば、持株会社が実質的に「資産管理会社」とみなされると、事業承継税制の対象外になります。

また、先代経営者が代表取締役を退任していなかったり、後継者が贈与前に3年以上役員を務めていなかった場合も、制度の適用が認められません。

これにより、猶予されるはずだった相続税や贈与税の支払い義務が生じ、事業資金に大きな影響が出ることがあります。

持株会社を用いた事業承継に関するよくあるご質問

持株会社を用いた事業承継に関するよくあるご質問にお答えします。

- ホールディングス化すると株価が下がると言われるのはなぜですか?

- 持株会社とホールディングス会社の違いは何ですか?

- 持株会社を通じて事業承継する際の税務リスクはどのようなものがありますか?

- ホールディングス化すると株価が下がると言われるのはなぜですか?

-

ホールディングス化すると株価が下がる仕組みは、「法人税等相当額37%控除」が適用されるからです。

非上場株式を純資産価額方式で評価する際、子会社株式の含み益に対して37%の控除が適用されます。

現在評価額1億円の株式が10年後に11億円になった場合を考えてみましょう。

そのまま保有していれば11億円に対して相続税がかかりますが、ホールディングス化すると含み益10億円の37%(3.7億円)が控除され、7.3億円の評価となります。これにより、3.7億円分の株価上昇を抑制できることになります。ホールディングス化は法人税等相当額の控除と評価方式の変更によって、株価の上昇を抑えられる対策です。

- 持株会社とホールディングス会社の違いは何ですか?

-

持株会社とホールディングス会社は同じものです。

「ホールディングス」とは、持株会社を英語で表現した「ホールディングス(Holdings)」から来ており、実質的な意味に違いはありません。

持株会社とホールディングス会社は単なる呼び方の違いであり、事業承継を検討される際は、どちらの用語を使っても同じ制度を指していることを理解しておけば問題ありません。

- 持株会社を通じて事業承継する際の税務リスクはどのようなものがありますか?

-

持株会社を通じた事業承継の税務リスクは、以下です。

税務リスク 内容 譲渡所得税の発生 先代経営者が株式を持株会社に売却する際に20%程度の課税がある 事業承継税制適用外のリスク 後継者が資産管理会社に該当すると判断されると適用されない 税務署からの指摘 節税目的のみの持株会社化と判断されると問題視される 配当金不足による返済リスク 子会社の業績悪化で配当金が減少すると融資返済が困難になる 先代経営者が1億円で株式を売却した場合、約2000万円の譲渡所得税が発生します。

また、節税目的が明らかすぎると税務署から「不当な株価操作」として指摘を受け、追徴課税のリスクもあります。

株式移転時には譲渡益に対する課税は避けられず、事業承継税制の優遇措置も受けられない場合が多いです。

まとめ

持株会社を活用した事業承継は、後継者の資金負担を軽減しながら、先代経営者も譲渡益を得られる画期的な手法です。

従来の相続や贈与による承継と比べて、株式の分散防止、大幅な節税効果(相続税最高55%→譲渡所得税20.315%)、金融機関からの融資を活用した経営権移譲などの大きなメリットがあります。

今回紹介した持株会社スキームのメリットと注意点を踏まえ、まずは自社の状況に適用可能かどうかを専門家と相談して検証してみましょう。

特に、子会社の将来収益予測、必要な融資額の算定、税務面でのシミュレーションを行い、複数のシナリオを想定した綿密な事業承継計画を策定することが重要です。

後継者問題・事業承継は日本プロ経営者協会にご相談ください

持株会社を活用した事業承継は、資金調達の負担軽減や節税効果など多くのメリットがある一方で、配当金の確保や税務リスクの管理など、専門的な知識と慎重な計画が不可欠です。

一般社団法人日本プロ経営者協会(JPCA)は、こうした持株会社スキームをはじめとする事業承継の課題に悩む企業オーナー様をサポートするために設立されました。

JPCAでは、経営人材の紹介やサーチファンド機能、経営コーチング、専門家ネットワークによる総合的な支援体制を整えております。

後継者の経済的負担を軽減しながら確実な経営権移譲を実現したい方、株式分散防止や節税効果を最大化したい方は、ぜひ一度日本プロ経営者協会までご相談ください。